La plataforma organizacional del sistema entra en fase de congelamiento, sin aumentar su diversidad ni dentro de las instituciones ni entre ellas; ni en sentido horizontal ni en sentido vertical. El poder autónomo de los académicos, al igual que el de los estudiantes, se adelgaza hasta desaparecer. El gobierno institucional se concentra en la figura del rector interventor, quien designa, en línea jerárquica, a todos sus colaboradores dependientes. La colegialidad da paso a una extrema burocratización.

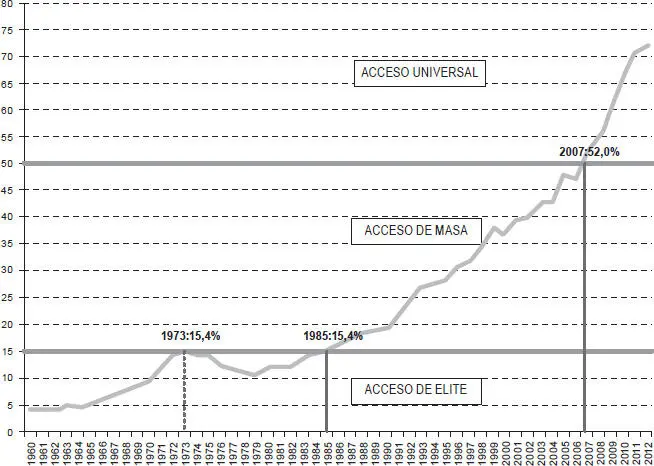

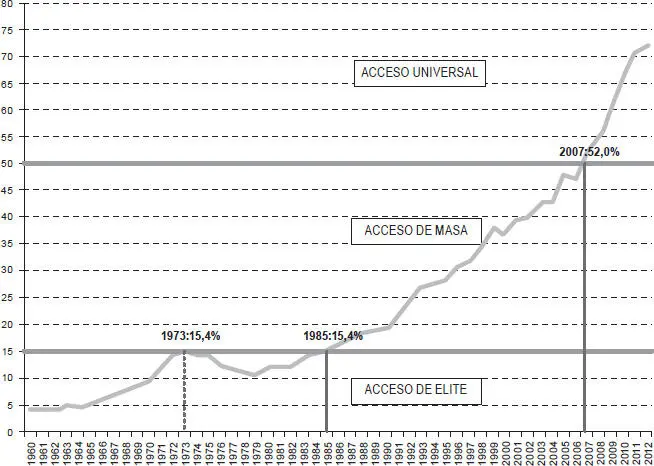

Al mismo tiempo, se detiene y revierte el crecimiento de la matrícula terciaria. Tras alcanzar un número de 146.000 alumnos en 1974, disminuye a 145.000 en 1980. La tasa bruta de participación se mantiene por debajo de un 15% durante estos años, cayendo a menos de un 12% en 1980. Desde este punto de vista puede decirse que la política de la dictadura fue profundamente reaccionaria en este sector, buscando restaurar —o, a lo menos, prolongar— el estadio propio de una educación superior de elite que, como se vio, había estado a punto de ser superado en 1973. Este ingrediente reaccionario aparece justificado por el ideal del aislamiento de la academia respecto de las turbulencias del medio ambiente, de una rigurosa imposición de la disciplina y las “jerarquías del saber”, elementos todos presentes en la ideología universitaria de la dictadura (Brunner, 1981 y 2009) postulados desde temprano por medio del programa corporativo-gremialista de descontaminación ideológica de la universidad (Guzmán, 1971).

También la gobernanza del sistema se simplifica y esquematiza al máximo. Todo ocurre de arriba hacia abajo, desde los rectores-delegados que reportan al gobierno y que, hacia abajo, ejercen el mando y control vertical de sus subordinados. Las partes interesadas externas ven reducido su poder al mínimo, incluso la Iglesia Católica, la masonería, los intereses regionales y locales y los medios de prensa que, bajo un régimen de pautas y autocensura, pierden interés por lo que sucede en estas casas de estudio 8. La coordinación del sistema se deposita en el poder del gobierno, que la ejerce primordialmente mediante el presupuesto anual de la nación. De hecho, el gasto público extraordinariamente alto en educación superior que existía al momento del golpe militar se reduce a la mitad entre 1973 y 1980 expresado como porcentaje del PIB, cayendo de alrededor del 2% al 1% del PIB y, como proporción del gasto total en educación, de alrededor del 40% al 29% (Brunner, 1992, pp. 46-48). En cambio, aumentan los recursos fiscales destinados a actividades de investigación y desarrollo (I+D), a pesar de lo cual la actividad científica muestra un estancamiento en número de publicaciones originadas en Chile durante los años inmediatamente posteriores al golpe militar (Krauskopf y Pessot, 1980, p. 201).

Bajo la intervención militar, la cultura institucional se deteriora rápidamente y da lugar a fenómenos de frustración individual y colectiva, de resentimiento, de impotencia y de sordo rechazo a las orientaciones restauracionistas de un neoelitismo mezclado con el favoritismo del poder dictatorial. Tampoco las fuerzas del mercado penetran en esta fase las clausuradas puertas y pasillos de las universidades. No hay mayor competencia interinstitucional ni prestigios que disputar y la oferta y demanda de vacantes se hallaban fuertemente limitadas.

En breve, tras el golpe militar —más por la intervención y represión de las organizaciones universitarias que por un cambio del paradigma de ideas que guía la política gubernamental— se produce una inflexión en la trayectoria del sistema, que lo aparta abruptamente del principio de autonomía institucional, de la colegialidad como base del autogobierno y de las tradicionales libertades de investigar, enseñar y aprender, que se ven severamente limitadas.

4. PRIVATIZACIÓN

La reforma de inicios de la década de 1980 consistió en otro “gran cambio” de tipo shock exógeno, solo que esta vez no afectó centralmente al mando político del sistema, el cual permaneció concentrado en manos del gobierno militar, sino al régimen de provisión y a su economía política subyacente. Por su lado, recién en 1980 el sistema retoma tímidamente el ciclo de crecimiento de la matrícula, llegando a fines de la década (1989) a 230.000 alumnos, momento en que el sistema —como resultado de la reforma de 1981— contará con una plataforma organizacional de provisión ampliamente diversificada para impulsar una más decidida masificación. El carácter, los contenidos y las dinámicas desatadas por esta reforma han sido objeto de numerosos estudios (Brunner, 2009, 1993 y 1992; Brunner y Briones, 1992; Bernasconi y Rojas, 2004; Salazar y Leihy, 2013b), por lo cual bastará con ofrecer aquí un esquemático resumen.

En lo formal, mediante el decreto ley núm. 3541, del 12 de diciembre de 1980, el jefe de Estado es facultado para reestructurar las universidades del país, incluida la Universidad de Chile, y para regular el establecimiento de corporaciones de educación superior. En uso de tales atribuciones, el gobierno emprende durante el año 1981 una reforma de fondo en el campo organizacional de la educación terciaria. Abre las puertas a una diferenciación vertical de instituciones (universidades, institutos profesionales [IP] y centros de formación técnica [CFT]) por un lado y, por el otro, a un mercado dotado con bajas barreras de entrada y amplias libertades (Jongbloed, 2004) para nuevos proveedores privados y usuarios del servicio educativo (Brunner, 2009, pp. 220-246).

Además, las dos universidades estatales existentes hasta ese momento son reorganizadas, forzándolas a desprenderse de sus sedes a lo largo del país, las cuales, mediante fusiones y arreglos organizacionales, dan lugar eventualmente a una cadena de 14 nuevas universidades estatales, 12 en regiones distintas de la capital y dos en la Región Metropolitana de Santiago. Con esto, y con la creación de nuevas instituciones privadas de diverso tipo, el campo organizacional experimenta una verdadera explosión, llegándose a un número de 302 instituciones de educación superior (IES) en el año 1990, al momento del restablecimiento de la democracia.

La evolución de la plataforma institucional durante los años ochenta contribuye a la puesta en marcha de un nuevo ciclo de crecimiento de la matrícula. Este crecimiento se produjo fundamentalmente por la oferta de los nuevos proveedores privados, al comienzo principalmente los CFT, cuya entrada al mercado se vio facilitada por una estructura de costos y aranceles más liviana y una demanda no suficientemente atendida por carreras cortas, orientadas directamente al mercado laboral. En virtud de este impulso, en 1985 la tasa de participación supera definitivamente el umbral (un 15% de la correspondiente cohorte de edad) que separa a una educación superior de elite de una con acceso masivo (véase el gráfico 1), alcanzándose una tasa bruta de participación de alrededor del 19% en 1989.

GRÁFICO 1TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, 1960-2012

Fuente: Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), Las transformaciones educacionales bajo el régimen militar , vol. 2, 1984, segunda parte, anexos al capítulo 6, para los años 1960 a 1969; Instituto de Estadística de la UNESCO, Time Series Data - Table 26: Tertiary education enrolment and teaching staff, para el período 1970-1998; Servicio de Información de Educación Superior (SIES), Evolución de la matrícula total de educación superior por género (1984-2011); e Instituto de Estadística de la UNESCO, Data Centre, Gross enrolment ratio by level of education, para datos de 1999-2012 (consultado el 16/10/2013).

Читать дальше