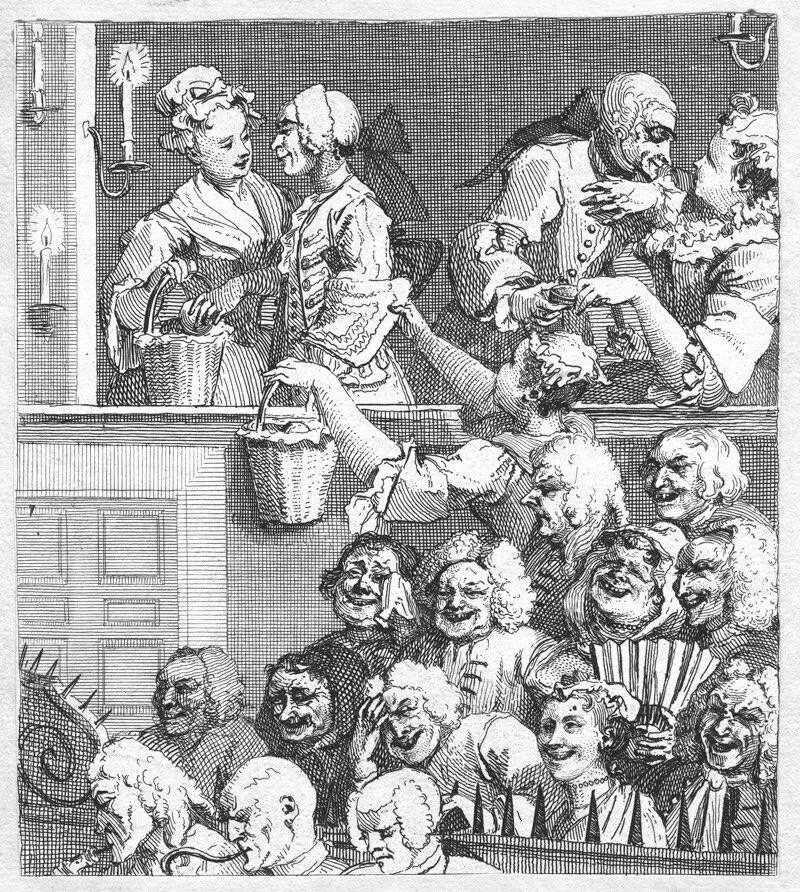

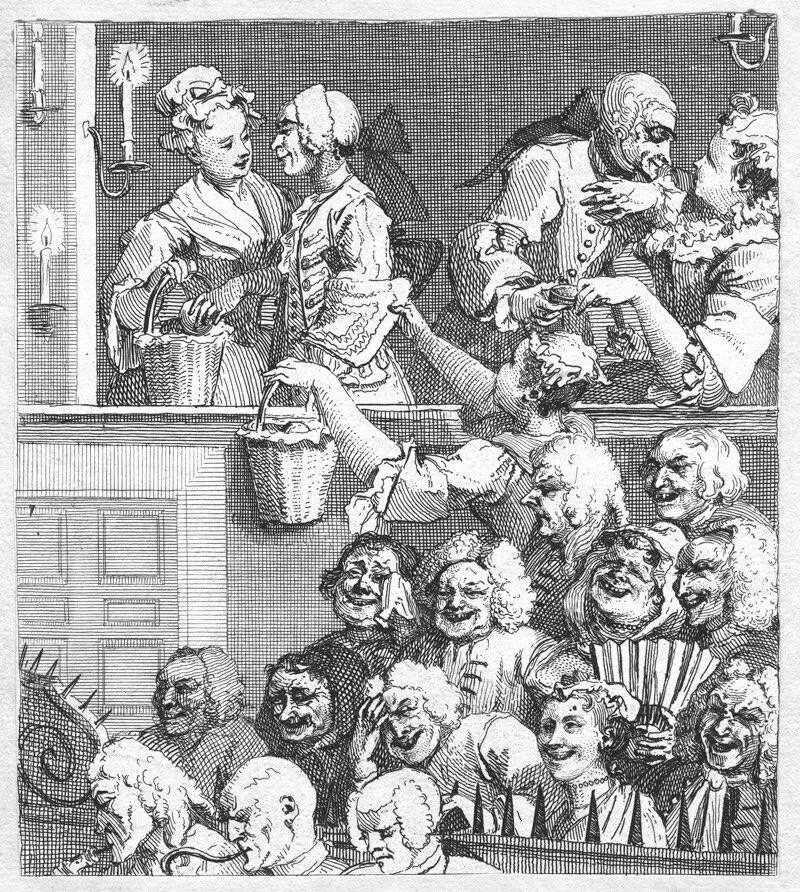

»The laughing Audience«, Stich von William Hogarth

Zu den »Vaganten« (von lat. »Umherziehende«) hatte man im deutschen Mittelalter auch gelehrte Bohèmians, Dichter, Schauspieler, Minnesänger und Troubadoure gezählt. Als »Konkurrenz« zu höfischer Musik, Sprache und Thematik bot das umherziehende »fahrende Volk« leichte weltliche Stoffe und volkstümliche Musik für alle. Ein mühsames Geschäft.

Das hatte sich in den deutschen Landen bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts nicht wesentlich geändert. Musiker zogen tingelnd umher, Wanderbühnen brachten vor allem anspruchslose »Haupt- und Staatsaktionen« (wie Gottsched das nannte) auf die Bühne vor den Toren der Stadt, Räuberdramen und klamaukartige Lustspielchen. Der »Hanswurst« gehörte ebenso zwingend dazu, die Zuschauer bei Laune zu halten, wie Akrobaten und Possenreißer.

Schauspieler hielt man für Vagabunden. Sie mussten ein sozial ungesichertes und meist auch karges Leben führen. »Musikanten und Comödianten – eins ist Pack wie das andere« (zeitgenössisches Vorurteil, zitiert nach Hermann Schwedes, Bonn, 1993).

Das deutsche Theater hat keine Ahnenreihe wie das italienische, das französische oder etwa das englische (Shakespeare), vom griechischen Theater der Antike ganz zu schweigen. Aber das ist eine eigene Geschichte. Ein eigenständiges deutsches Theater steht zeitlich in der europäischen Kulturgeschichte weit hinten. Man bedenke, dass Gotthold Ephraim Lessing noch 1768 den, wie er sagte »gutherzigen Einfall« aufgeben musste, »den Deutschen ein Nationaltheater zu verschaffen«. Er scheiterte auch, weil »wir Deutsche noch keine Nation sind«.

Wie konnte sich unter diesen Umständen dennoch eine »deutsche« Kulturszene entwickeln? Bezeichnend ist, dass Lessing überhaupt der Erste war, der ein »deutsches Drama« auf die Bühne gebracht hat (1755), bei dem ein bürgerlicher Mensch im Mittelpunkt des Geschehens steht. Schiller hatte seine Gedanken zum Theater als »moralischer Anstalt« für das Volk, das heißt: für alle, zu diesem Zeitpunkt noch nicht formuliert.

» Die Komödianten sind da (1770) «, Druckgrafik, 1897

Zur europäischen Theatergeschichte gehört, dass die deutschen Wanderbühnen noch die italienische »commedia dell’arte« ins 18. Jahrhundert hinein transportiert haben. Sie hatten freilich auch schon englische Dramen im Gepäck.

Eigenmächtig ließen sie solche Stücke zur Freude des Publikums happy enden. Und wenn dann immer noch niemand gelacht hatte, kamen die Komiker mit Seil- und Grotesk-Tanz.

So eine Wanderbühne war vor allem eine »Schaubühne« . Das Auge sollte unterhalten werden, Verstehen war meist weniger wichtig.

Zwar haben einige der Wanderbühnen versucht, auch Inhalte zu vermitteln doch: »Marktwaren sind Spektakelopern, Schauspiele halb zum Lachen, halb zum Weinen, zwischendurch mal ein Shakespeare-Stück, alte Lustspiele. Alle anderen Waren werden nicht gekauft.« (Friedrich Ludwig Schröder)

Die Geburt des seriösen Sprechtheaters hatte unter dem Einfluss des Genies Shakespeare schon über hundert Jahre vor Schröder in England stattgefunden, wenn auch Schröder als der erste und prägende Shakespeare-Interpret in den deutschen Landen gilt. Die englische Vorgabe, Theater zu denken und dramaturgisch zu gestalten, blieb für die deutschen Adepten und Interpreten noch lange Zeit Beispiel und Richtschnur. Etwas Eigenes zu schaffen, war die große Herausforderung.

In diese Herausforderung wuchs eine neue Generation hinein. Gesellschaftlich, aber auch literarisch, kompositorisch und interpretatorisch.

Schröder: Vernunft? Sittlichkeit? „Er wollte nur Mensch sein, nur durch Vernunft und Sittlichkeit gelten.«

(F. L. Meyer über Friedrich Ludwig Schröder, 1808)

»Friedrich Ludwig Schröder …, ein wunderbar im wildesten Theaterwirrwarr aufgeschossenes Genie, das mit Jünglingsunverschämtheit schon die entschiedensten Erfolge an sich riss.«

(Eduard Devrient: »Geschichte der deutschen Schauspielkunst«, Berlin 1929)

»Ekhof und Schröder … (sind die) wahren Gründer und Vollender … (der) deutschen Schauspielkunst.«

(ders.)

»Die Willensenergie, mit der (Schröder) sein ungestümes Ich in Zucht nahm, und der vornehme Geist, in dem er seine künstlerische Aufgabe fasste, sind bewundernswert.«

(Berthold Litzmann, Literaturkritiker, 1857–1926)

Schröder spielte vor »gebildeten, aber auch bildungslosen« Menschen, bei denen es »zur Verehrung des Guten und Schönen zwar nicht an Wahrheit, aber oft an Geist gebricht. Er konnte mit seinen Masken nichts mehr ausrichten, er musste suchen, auf Herz und Gemüt zu wirken«.

(Johann Wolfgang von Goethe im »Wilhelm Meister«, in dem Schröder als »Serlo« zu denken ist)

Vernunft? Sittlichkeit? Zu einer solchen Lebenseinstellung und Charakterhaltung musste Schröder erst einmal kommen.

Schröder, der »früh in allen körperlichen Übungen Geschulte, entwickelte sich (zunächst) zu einem gewandten Tänzer« (Bertold Litzmann: »Der große Schröder«).

Er war so gut, dass er »unter den ersten tragischen Tänzern geglänzt haben« würde. Er war auch sein eigener Choreograph. »Jeder Tanz war eine Pantomime im Kleinen.« Schröder »setzte die Musik seiner Ballette selbst« (F. L. Meyer 1819 in seiner Schröder-Biografie).

Außerhalb der Bühne erwarb er sich aber »den Ruf eines rauflustigen Taugenichts«. »Heißes Blut und ungezügelte Lebenslust« (Devrient) überlagerten jahrelang alles, was in ihm steckte. Auf den Weg zum Menschen und zum Schauspieler haben ihn zwei relativ zeitgleiche Begegnungen gebracht. Die eine war männlich und hieß Hans Konrad Dietrich Ekhof (1720–1778), die andere war weiblich und hieß Susanne Mecour (1738–1784). Er Schauspieler, sie Sängerin, beide Mitglieder des Ackermann-Ensembles.

Konrad Dietrich Ekhof, » Vater des deutschen Schauspiels « , Gemälde von Anton Graff, 1744

Susanne Mecour, gefeierte Soubrette

Ekhof, gern apostrophiert als »Vater der deutschen Schauspielkunst«, besaß eine natürliche Gebärdensprache und »eine Stimme, der nie ein Herz widerstand« (F. L. Meyer 1819 in seiner Schröder-Biographie). Er wurde schauspielerisches Vorbild, geistiger und moralischer Ziehvater von Schröder. In mehreren Stücken traten beide gemeinsam auf. Die deutsche Theatergeschichte benennt mit Ekhof und Schröder die Schlüsselfiguren der neu entdeckten Schauspielkunst.

Die zweite schicksalhafte Begegnung war »die Liebe zu der viel gefeierten Soubrette Susanne Mecour. Nach langem vergeblichen Werben hatte sich 1768 die damals Dreißigjährige … dem jüngeren Mann zu eigen gegeben« (Berthold Litzmann: »Der große Schröder«). Die Liebe blieb ein »Verhältnis« und dauerte drei Jahre. Sie war ihm eine »verständnisvolle Gefährtin«, und der » Unreife, in der Ausbildung des feineren Empfindungs- und Gemütslebens bisher Vernachlässigte, hatte in der Liebe der geist- und gemütvollen Frau sein Leben von innen heraus« (Litzmann) entdeckt und neu gestaltet.

Читать дальше