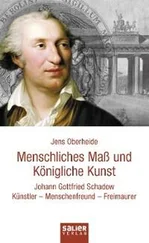

Friedrich Ludwig Schröder: „Gezeugt und gesäugt auf dem Theater«

Der Organist und Harfenspieler Johann Dietrich Schröder (um 1700–1744) aus Berlin, unterwegs mit einer Wanderbühne, hatte sich tragisch »dem Trunke ergeben«. Er war verheiratet mit Sophie Charlotte Schröder, geb. Biereichel (1714–1792), einer Stickerin und Näherin, ebenfalls als »Komödiantin« dem »Fahrenden Volk« zuzurechnen. Die Eheleute lebten schon sechs Jahre getrennt voneinander, als sie sich Anfang 1744 trafen, um die Scheidung zu besprechen.

Friedrich (Ulrich) Lud(e)wig Schröder war neun Monate später – am 3. November 1744 in Schwerin – das Ergebnis dieses Abschiedstreffens.

»Gezeugt und gesäugt auf dem Theater« , sagt Goethe das wohl sehr treffend im »Wilhelm Meister« (in dem Schröder als »Serlo« zu denken ist).

So wuchs Friedrich Ludwig Schröder auf einer Wanderbühne auf und hatte bereits als Dreijähriger sein Bühnendebüt. Er spielte 1747 in Petersburg in einem »Rührstück« das Sinnbild der Unschuld. Die russische Zarin Elisabeth ließ sich den Knaben in ihre Loge bringen, »liebkoste ihn« und beschenkte »hochherzig« die Mutter.

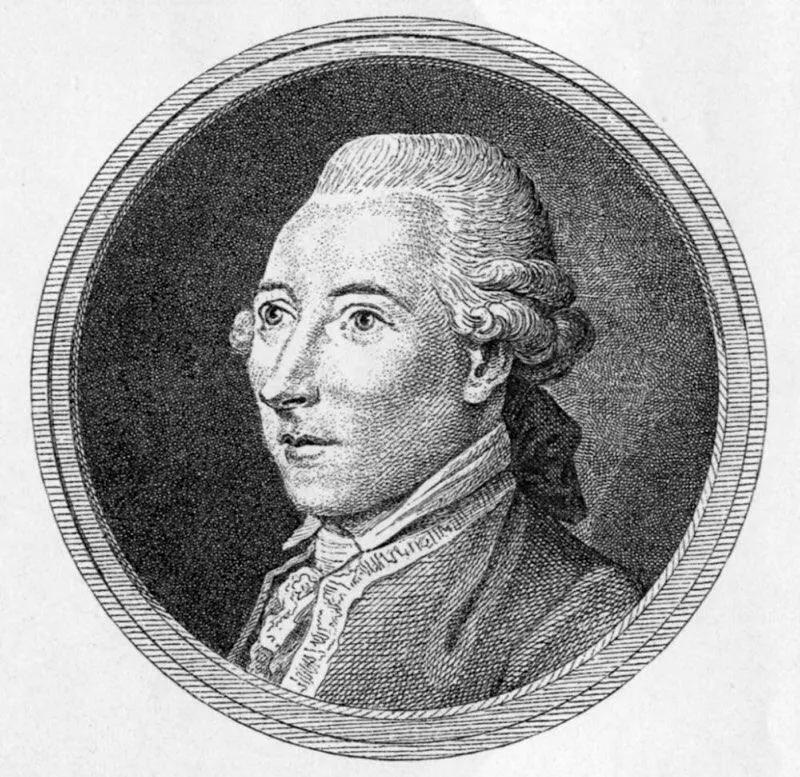

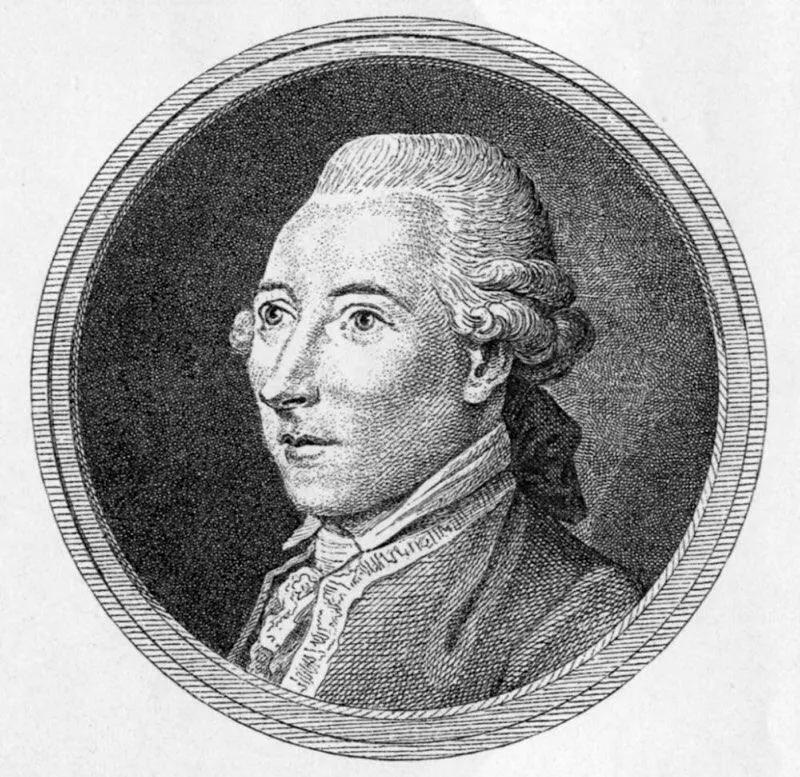

Sophie Charlotte Ackermann, Schröders Mutter, zeitgen. Bildnis

Diese heiratete 1749 den Schauspiel-Direktor Konrad Ernst Ackermann (1712–1771), der als kraftvoller Tänzer, begabter Mime und unerbittlicher Despot galt und seine Truppe als Prinzipal mit starker Hand führte. Ackermann und seine Frau sprachen mehrere Sprachen. Das war lebenswichtig für das »Fahrende Volk«, denn man spielte französische Komödien, italienische Burlesken, englische Dramen ebenso, wie deutschsprachige Stegreifpossen, Grotesken, Sing- und Tanzspiele.

So hörte Schröder von allen Sprachen etwas, erlebte und erlernte gleichzeitig alle Facetten des Bühnenlebens. Mit zehn Jahren spielte er in der Uraufführung von Lessings bürgerlichem Trauerspiel »Miss Sara Sampson« das Mädchen Arabella. Seine Mutter verkörperte die Lady Marwood. Von Kindheit an standen auch Schröders Halbschwestern auf der Bühne.

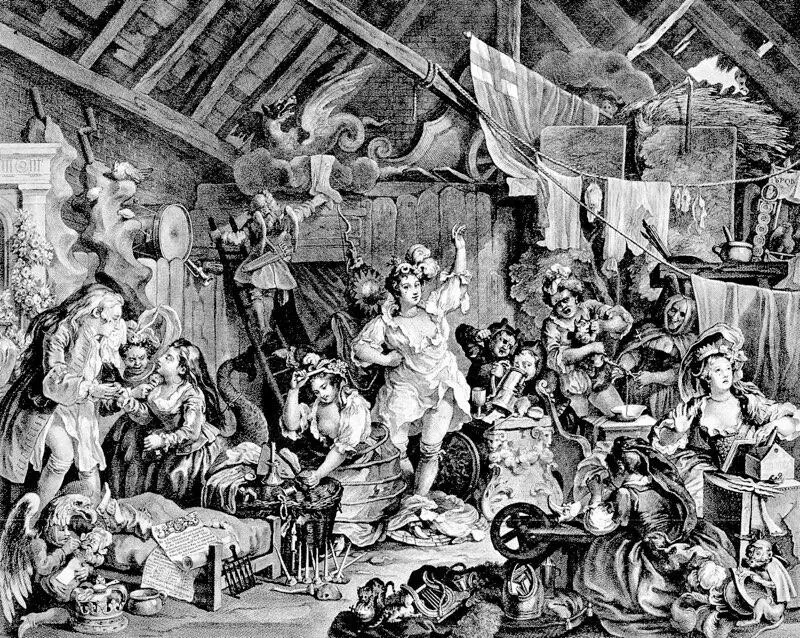

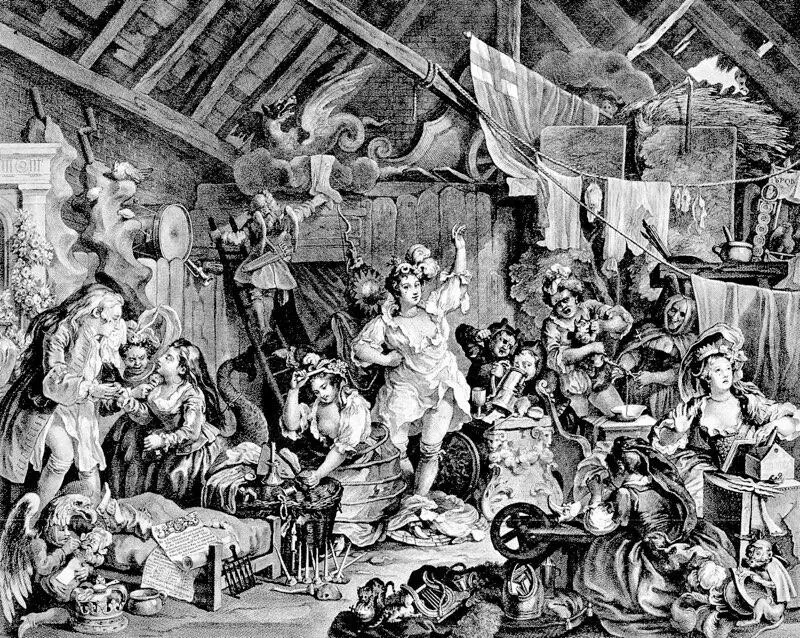

Komödianten hinter der Bühne, dazwischen auch die Kinder der Schauspieler, Kupferstich von William Hogarth, 1738

1754 gaben Ackermanns (die selbst weiterreisten) den zehnjährigen Schröder in eine Jesuitenschule in Warschau. Dort lernte er lesen, schreiben und: gehorchen. Weil ihm das Letztgenannte schwerfiel, reiste der Knabe Mutter und Stiefvater hinterher und spielte wieder Mädchenrollen und sonst noch »Passendes«.

Die 1756 verordnete schulische Bildung in Königsberg ging unter in den Wirren des Siebenjährigen Krieges. Um den Wirren zu entfliehen, zog die Ackermann-Truppe ohne den zwölfjährigen Schröder weiter durch Europa.

Das im Voraus gezahlte Schulgeld reichte nicht, Schröders schulische Leistung auch nicht. So verließ der Dreizehnjährige die Schule, landete bei einem Flickschuster und geriet an den englischen Seiltänzer Stuart, der in Kopenhagen ein Mädchen aus gutem Hause entführt hatte. Von ihr lernte Schröder Französisch, von Stuart Englisch, Billard, Zauberei, Glücksspiel mit gezinkten Karten, Fechten und Tanzen. Zum ersten Mal las er Shakespeare im Original. Und er näherte sich der Musik, lernte Noten, konnte schließlich Geige spielen, komponieren, arrangieren und singen.

Friedrich Ludwig Schröder

Derart vielseitig ausgestattet, tingelte der junge Schröder über Jahrmärkte und »schlug sich durchs Leben« (auch mal mit unlauteren Mitteln).

Als Fünfzehnjähriger fand er irgendwie zurück zur Ackermann-Truppe, wo er zunächst mit Grotesk-Tanz auftrat. Schröder: »Wenn ich die Füße gebrochen habe und zum Tänzer nicht mehr tauge, will ich mich zum Schauspieler herablassen.« Das tat er dann zwar später auch ohne Fußbruch, brillierte aber viele Jahre lang als Tänzer, Akrobat, Sänger und Komiker.

Im Alter von fünfzehn Jahren hatte Schröder schon eine harte Lebensschule hinter sich. Und er hatte gelernt, sich zu behaupten. Die eigentliche Menschwerdung dauerte noch etwas länger.

Wolfgang Amadeus Mozart: Kindheit auf Tournee

Am 27. Januar 1756, abends um acht Uhr wurde in Salzburg in der Getreidegasse 9 ein Knabe geboren. Sein Vater war der fürstbischöfliche Kammermusikus Leopold Mozart (1719–1787), seine Mutter Anna Maria Mozart, geb. Pertl (1720–1778). Der Knabe war das siebte Kind seiner Eltern, aber erst das zweite, das überlebte. Sie tauften ihn am Vormittag nach seiner Geburt im Dom von Salzburg auf die Namen Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus. Sein Rufname war Wolfgang, Wolferl oder auch Woferl. Er selbst nannte sich später meist Wolfgang Amadé Mozart. So signierte er auch. Erst die Nachwelt hat das zu Amadeus latinisiert.

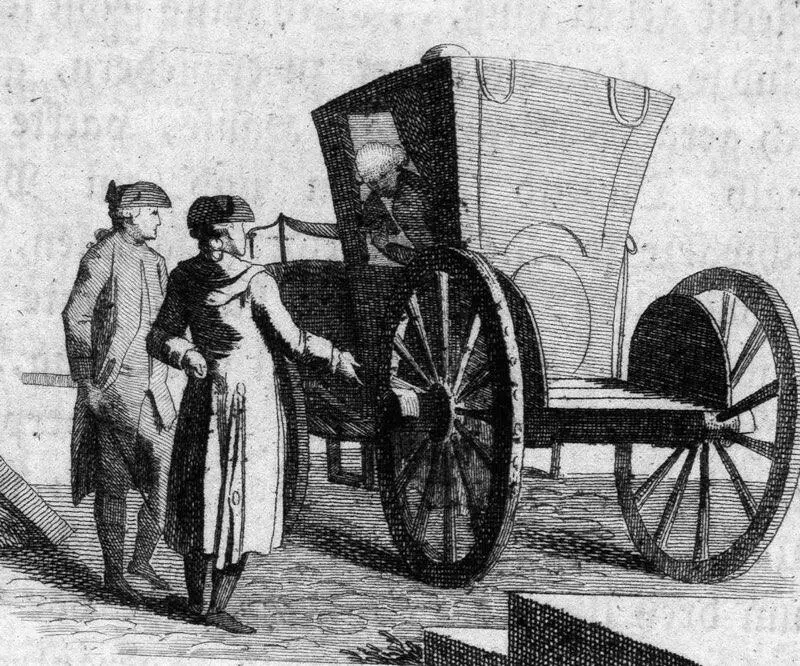

Der junge Mozart entsteigt einer Kutsche, zeitgen. Stich

Schon als Kleinkinder erhielten Mozart und seine fünf Jahre ältere Schwester (»Nannerl«) vom Vater Musikunterricht. Mozart lernte Klavier, Violine und Komposition als er vier war. 1761, da war er fünf Jahre alt, entstanden die ersten Werke des Wunderkindes, vom Vater »Wolfgangerl Compositiones« genannt. 1762 trat der Sechsjährige erstmals öffentlich auf und ging mit Vater und Schwester auf Tournee.

Leopold Mozart präsentierte dem staunend lauschenden Adel (und zahlenden Anderen) seine Wunderkinder. Der junge Wolfgang »führte nicht allein die Konzerte der berühmtesten Meister von Europa mit solcher Kunst aus, dass man darüber erstaunte, sondern er komponierte auch selbst« (aus einem zeitgenössischen Zeitungsbericht). Vater Leopold hatte darüber hinaus nahezu zirzensische »Nummern« einstudiert, in denen der Siebenjährige brillierte: »Man legte ihm Stücke vor ohne Bass, dass er denselben darunter schriebe …

Arien, die man ihm vorsang, accompagnierte er nach Gehör …« Schließlich verdeckte man die Klaviertasten mit einem Tuch, »ohne dass dieses ihn hinderte, mit gleicher Richtung und Geschwindigkeit zu spielen.« (Zeitungsberichte)

Der große Erfolg führte zu einer dreieinhalbjährigen (!) Konzertreise durch die deutschen Lande und Westeuropa. 1764 traf der junge Mozart in London den Sohn des großen Johann Sebastian Bach, Johann Christian Bach (1735–1782), Musiklehrer der englischen Königin (und Freimaurer seit 1762). Bach und der damals achtjährige Mozart musizierten vierhändig (eine sympathische Legende behauptet, sie hätten das vierhändige Klavierspiel »erfunden«).

Mozart musiziert mit Schwester Maria Anna und Vater Leopold, 1764

Mozart hat viel von J. Ch. Bach gelernt, wie auch vom Bach-Vater, den er zeitlebens verehrt hat. » Er ist der Vater; wir sind die Bub‘n. Wer von uns 'was rechts kann, hat es von ihm gelernt.« Trotz des großen Altersunterschiedes blieben Johann Christian Bach und Mozart freundschaftlich und musikalisch viele Jahre miteinander verbunden. »Ich liebe ihn von ganzem Herzen – und habe Hochachtung vor ihm«, schrieb Mozart einmal über J. Ch. Bach.

Читать дальше