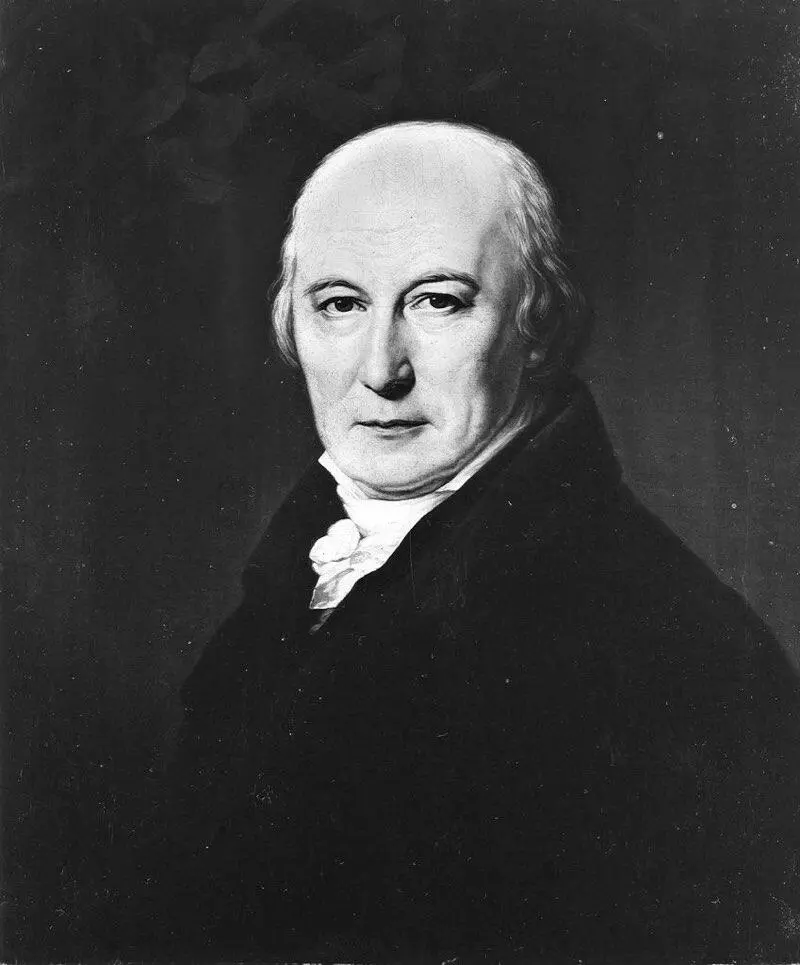

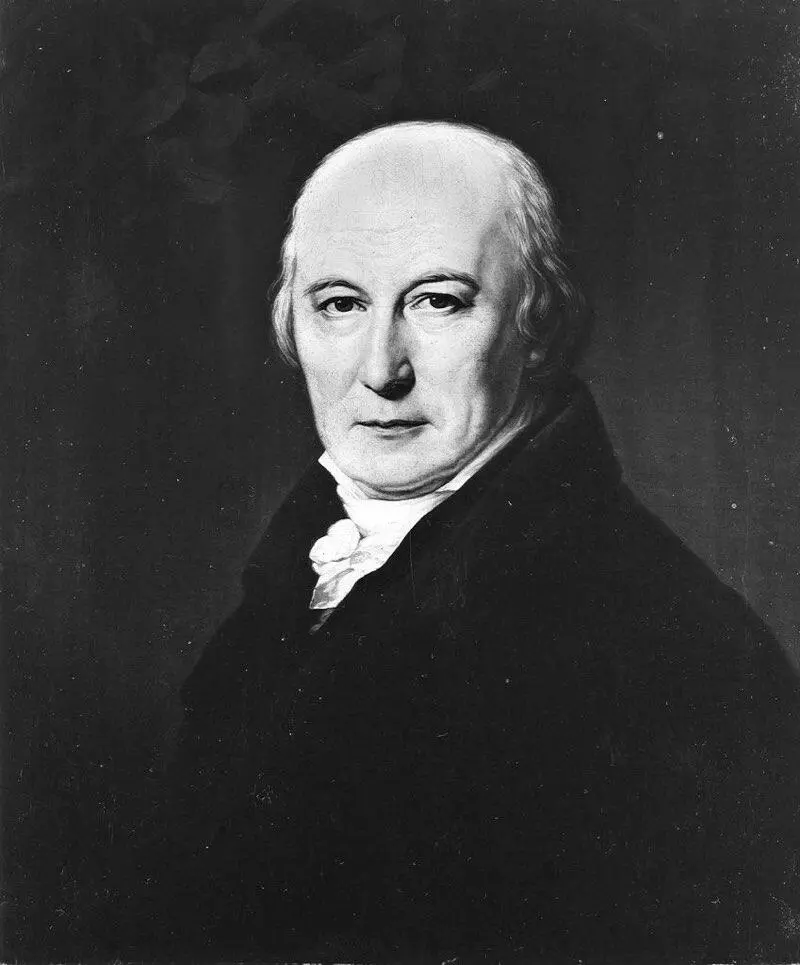

F. L. Schröder, Gemälde von Friedrich Carl Gröger, um 1830

Obwohl das 18. Jahrhundert in Europa gern als das »Zeitalter der Aufklärung« apostrophiert wird, war »Aufklärung« zunächst nicht mehr, als die philosophische Idee der Emanzipation vom »sklavischen Dogma zum freien Denken« (Max von Boehn). Die Realität war auf der einen Seite noch immer machtvoll besetzt durch den teilweise absolutistisch agierenden Adel. Die andere Seite der Realität war das einfache Volk in Armut und Abhängigkeit. Eine Mittelschicht definiert man gegliedert und eingeordnet in »Ständen«, oft artikuliert durch »Standesdünkel«.

Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gelang allmählich der Aufbruch in die Moderne und eine halbwegs mündige Mitgestaltung der neuen Zeit durch das Bürgertum.

Die Schlösser und Residenzen der Fürsten signalisierten wie die Dome und Kathedralen der Kirche noch weit in das Jahrhundert hinein unübersehbar die tradierten Verhältnisse. Wenn überhaupt »Kunst« und »Kultur« stattfand, dann unter diesen sichtbaren Vorzeichen. Und wenn nicht bei Hofe oder in der Kirche, dann ausdrücklich im fürstlichen oder klerikalen Auftrag.

Der deutsche Sprachraum trug im 18. Jahrhundert noch die stolze Bezeichnung »Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation«, ohne freilich im klassischen Sinn ein Staat zu sein. Der steile Anspruch aus alten Zeiten war nicht viel mehr, als eine Art Dachverband für einen Flickenteppich aus Hunderten von Stadt- und Kleinstaaten, Fürsten- und sonstigen -tümern, aber auch von einflussreichen Dynastien wie den Habsburgern und den Hohenzollern, konfliktreich »national« verflochten mit (deutsch-)europäischen Großmächten wie Preußen und Österreich. Man argwöhnte einander, befehdete und bekriegte sich, und dabei ging es weniger um das Streben nach Einheit des römisch-deutschen Reichsgebildes, als vielmehr um das egoistische Streben nach Macht.

Ein Gegengewicht zur Macht bildete die Philosophie der Aufklärungszeit mit der erklärten Absicht, sowohl den Adel als auch das Volk mit einem neuen Lebenssinn zu erreichen. »Sapere aude« (lat. eigentl. »wage es, weise zu sein« ) wurde durch die Interpretation von Immanuel Kant zum Wahlspruch der Aufklärung: »Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.«

Im gleichen Sinn hatte sich schon Anfang des Jahrhunderts (1717 in London) die weltweit erste Großloge der Freimaurer gegründet. »Aufgeklärte Geister« der Zeit schlossen sich in der Folgezeit diesem »Weltbund der Menschlichkeit« an, der sich über sämtliche Standes- und Landes-Grenzen hinweg als Symbolbund und Wertegemeinschaft für alle verstand, die an Humanität, Toleranz, Gerechtigkeit und Freiheit dachten und sich verpflichtet fühlten, das Machbare des Denkbaren auch zu tun.

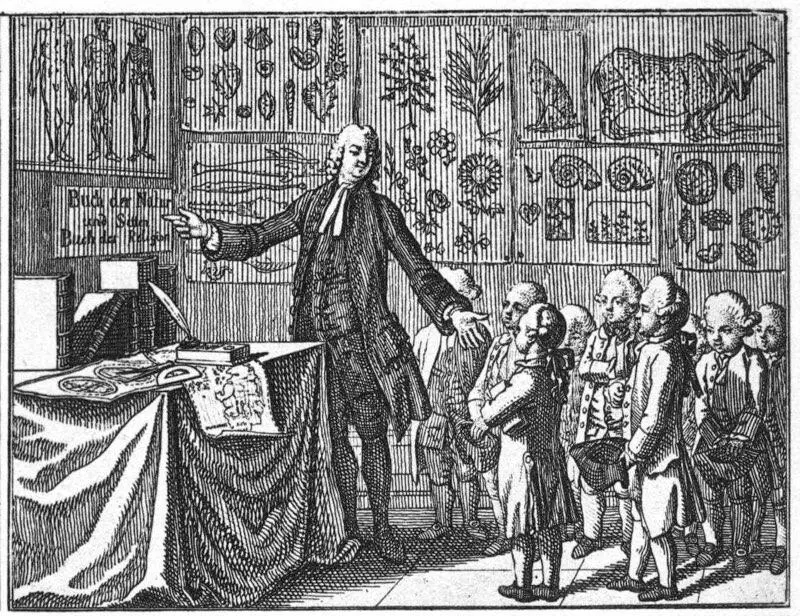

»Die enthüllte Wahrheit im Kreis der Künste und Wissenschaften«, Illustration in der »Enzyklopädie« von 1772

»Die aufgeklärte Weisheit als Minerva schützt die Gläubigen aller Religionen«, Stich von Daniel Chodowiecki, 1791

Das hatte befruchtenden Einfluss auf die Literatur, die Musik und das Schauspiel und auf das, was diese Sparten miteinander verband.

Was waren das für Menschen, die in diese Zeit hineingeboren wurden, dann in dieser Zeit wirkten und die ein besseres Miteinander für eine bessere Welt erreichen wollten? Menschen wie Mozart und Schröder.

Beide wurden später Freimaurer: Schröder 1774 und Mozart 1784. Vieles, was sie schufen, taten und bewegten, hat damit nichts zu tun, manches aber doch.

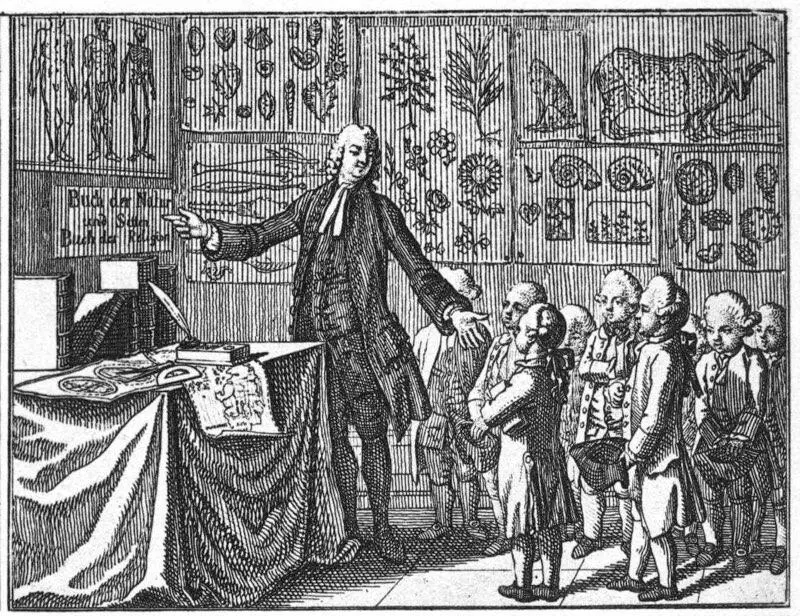

»Der Unterricht der Kinder um Gottes willen, teils durch das Buch der Natur und Sitten, teils durch das Buch der Religion«, Stich von Daniel Chodowiecki, 1774

Kindheit in »aufgeklärten« Zeiten: Kind sein und Mensch werden

»Die Ideale der Aufklärung, welche sich in dieser Zeit europaweit ausbreiteten, entsprachen in vieler Hinsicht jenen der Freimaurer … Die Logen boten einen Freiraum, in dem ohne Eingreifen von Kirche und Obrigkeit Meinungen geäußert und Ideale diskutiert werden konnten.«

(Susanne B. Keller: »Königliche Kunst – Freimaurerei in Hamburg seit 1737«)

»Aus seinem Interesse an der allgemeinen Erziehung zu Vernunft und Tugend heraus ordnete (er) dem Schauspiel die pädagogische Funktion zu, aufklärerische Grundsätze zu vermitteln; der Schauspieler sollte nicht mehr nur der Volksbelustigung dienen, sondern wie der Dichter auch Lehrer des Volkes sein.«

(Christian Hannen über Johann Christoph Gottsched, 1700–1766, in: »Zeigtest uns die Warheit von Kunst erreichet«, Münster 2004)

Die hehren Gedanken der Aufklärung im 18. Jahrhundert waren noch nicht so stark, dass sie etwa auf Eltern einwirken konnten, ihre Kinder zu Vernunft, Toleranz oder zum eigenen selbstbewussten Denken zu erziehen. Das sollte dauern (und dauert immer noch).

Die Aufklärung fühlte sich zwar revolutionär an, war aber evolutionär ausgelegt (deswegen bleibt sie wohl auch zeitlos aktuell).

Bei der Kindererziehung stand noch lange Zeit althergebrachte Ordnung und Disziplin im Vordergrund. Unter Erziehung verstand man im 18. Jahrhundert Belehrung, unterstützt durch Züchtigung und Strafe. Kinderspiel mit Gleichaltrigen war keineswegs so unbeschwert, wie es heute denkbar ist. Über kindgerechte Freizeit wissen wir kaum etwas. Kindersterblichkeit war tragischerweise noch weit verbreitet. Auch von Mozarts sechs Kindern überlebten nur zwei das Säuglingsalter.

Erst allmählich wurde im 18. Jahrhundert so etwas wie eine Schulbildung möglich. Kinderarbeit war üblich und im Verständnis der Zeit auch für viele Eltern in Landwirtschaft und Handwerk existenznotwendig.

Die Erziehung in den oberen Ständen lief »auf eine Abrichtung zu gewissen äußeren Formen hinaus. Der gemeine Mann hatte nicht mehr zu lernen als Gehorsam« (Max von Boehn: »Menschen und Moden im 18. Jahrhundert«, 1909). Auch »Bildung« war meist ein Produkt des Gehorsams. Die Gesellschaft entließ die jungen Leute in einem Alter ins Leben, in dem sie nach heutiger Auffassung noch Kinder waren.

Beim Adel wie beim Bürgertum dominierte der Vater als Entscheider, »Gebieter« und Oberhaupt der Familie. Kinder wurden im 18. Jahrhundert schon in ihren ersten Lebensjahren zum Herrscher, zum Offizier, zum Handwerker oder zum Bauern »bestimmt« und entsprechend »erzogen«. Etwaige Begabungen oder Neigungen blieben meist unberücksichtigt.

Aber wie war das eigentlich bei Künstlern? Bei einer Berufsgruppe, die im hohen Maße von Begabung abhängig ist, die es aber als Profession ohne höfische oder kirchliche Arbeitgeber noch gar nicht gab?

Mozart und Schröder sind direkt ins Künstlertum hineingeboren und hineingewachsen. Der eine als »Wunderkind«, der andere als wilder Spross von Komödianten. Dass aus beiden prägende historische Persönlichkeiten werden konnten, gehört zu den Phänomenen einer Zeitepoche, in der Kunst und Kultur erst noch laufen lernen mussten.

Читать дальше