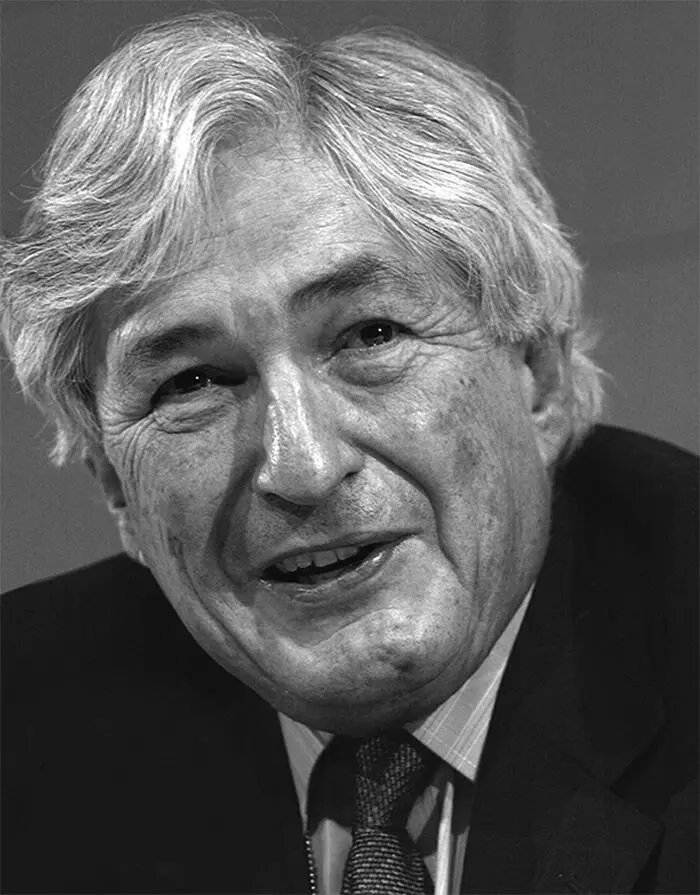

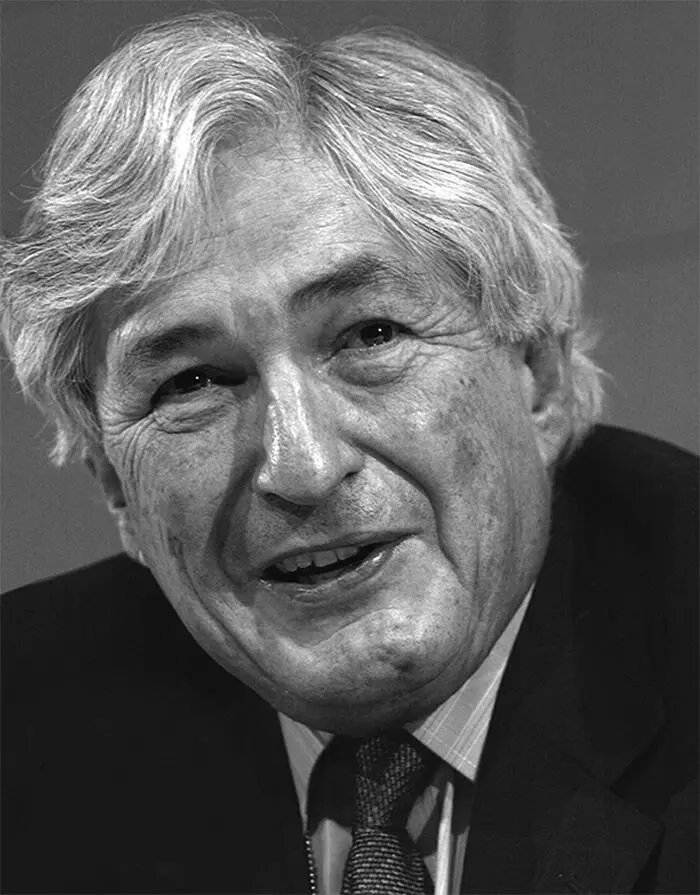

James D. Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial 1995–2005

A mediados de la década del ’90, veinte años antes de que este libro se escribiera, el entonces presidente del Banco Mundial James Wolfensohn elevó el problema de la corrupción, al que llamó “un cáncer”, al centro de la agenda global. Desde entonces, la lucha contra la corrupción se ha convertido en una gran industria involucrando organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Transparencia Internacional y otras agencias regionales y bilaterales. Reformas anticorrupción se han implementado —y aún se continúan realizando— en la mayoría de los países con resultados poco promisorios. Miles de programas y miles de millones de dólares se han invertido en proyectos propiciando nuevas normas legales, instituciones, procesos y campañas para combatir la corrupción, sin producir cambios sustantivos y sostenibles. Esta industria de la anticorrupción ha estado dominada por marcos teóricos, lógicas y modelos economicistas y tecnocráticos. Si la corrupción es un cáncer, los investigadores y médicos son los economistas. Frente al fracaso de las reformas tradicionales, hay un creciente reconocimiento de que la corrupción no se va a reducir a menos que encontremos nuevos enfoques y métodos eficaces para cambiar las normas sociales de corrupción en los países y comunidades respectivas.

Mientras la corrupción ocupa un lugar central en la agenda global ‘’secular’’, la iglesia permanece en gran medida ajena al discurso y a las intervenciones para combatirla, a pesar de la profunda dimensión ética y de justicia social de este fenómeno. La corrupción ha impregnado nuestras sociedades latinoamericanas, debilitando y erosionando la confianza social. El abuso de la confianza y el interés público son moneda corriente. Nos aprovechamos de la confianza pública con total desmedro de lo meritorio del bien colectivo. Nuestra realidad diaria está marcada por prácticas corruptas en todo sector y nivel de la sociedad. Como ejemplos: la obra pública contratada a amigos y leales al poder de turno, empleados públicos “fantasma”, el ausentismo de maestros y profesores, médicos y farmacéuticos que cobran sobreprecios y sobornos, beneficios públicos que se conceden ilegítimamente por coimas, privilegios exorbitantes para miembros de algún sector favorecido por los gobernantes de turno, compra de títulos o diplomas, evasión de las tasas de importación, coimas a policías para evitar una multa, impunidad por dinero, amiguismo o lealtad política, conexiones de servicios públicos clandestinas, trato preferencial en la justicia por amiguismo o influencia —y la lista sigue y sigue.

Entendamos bien que la corrupción no es un problema que atañe solamente a los políticos y dirigentes. Si bien es un fenómeno complejo y multicausal, la corrupción, o al menos ciertas formas de la misma, es producto de un problema cultural profundo, de una sociedad que convalida y legitima ciertos patrones de conducta disfuncionales al interés público y al bien común. Los políticos y dirigentes, en gran medida, repiten y reflejan conductas que la sociedad misma convalida en todos sus ámbitos. Y no nos debería sorprender tanto que, cuando llegan al poder, los políticos y dirigentes no cambien sus comportamientos. Éste es un problema y desafío que nos implica a todos.

Si bien hay prácticas corruptas que generan el oprobio y rechazo moral de la sociedad en general, existen otras que son toleradas, si no legitimadas y aceptadas, por grandes segmentos de las sociedades latinoamericanas. La lealtad hacia familiares y amigos prevalece muchas veces sobre los principios de justicia e imparcialidad. Con frecuencia buscamos alguna “palanca” para obtener ventajas, privilegios u obviar una carga o sanción, en desmedro de lo que corresponde debidamente a nuestros prójimos o que conviene a la comunidad toda. Esperamos este trato favorable y favoritismo de parte de los miembros de nuestro círculo o tribu y sancionamos informalmente al que no acata estas expectativas. Así, estos comportamientos corruptos de favoritismo, nepotismo e influencia indebida se convierten en norma social, generalmente en contraposición con normas formales que prescriben la imparcialidad e integridad.

Por más ingeniería institucional y legal que hagamos, no vamos a reducir estas formas de corrupción mientras tengamos poca valoración personal y social de la ética pública. Si observamos lo sucedido con la función pública, se han dictado en los últimos años en la mayoría de los países latinoamericanos diversas normas para lograr un servicio civil más profesional y basado en mérito como leyes sobre el empleo público, leyes de procedimiento administrativo, mejoras en la coordinación horizontal y vertical en el sector público, instituciones reguladoras, compras electrónicas e iniciativas de gobierno electrónico. Asimismo, se han creado nuevas entidades de fiscalización y control como oficinas u comisiones contra la corrupción y defensorías del pueblo. A pesar de todos estos avances legislativos y otras reformas institucionales, el sector público sigue muy susceptible a normas informales de favoritismo, influencia indebida e impunidad.

La corrupción es un tema de gran relevancia para la fe cristiana y la misión de la iglesia y para cada creyente. Una sociedad corrupta es una sociedad sin solidaridad y amor al prójimo, en particular hacia aquellos que más padecen los costos de este cáncer social, los más pobres y marginados, los que están fuera de los círculos de poder, influencia y favoritismo. A Dios le incumbe que actuemos con imparcialidad y sin favoritismo y usemos “pesos y medidas honestas” (Pr 20.10). Nuestras sociedades, muchas llamadas cristianas, se asemejan a aquella de los tiempos del profeta Miqueas. Vivimos en sociedades con muy baja confianza interpersonal, donde reina con frecuencia el privilegio, el favoritismo, el tratamiento preferencial como norma social en las relaciones entre ciudadanos y entre ciudadanos y gobernantes y líderes en todos los ámbitos. Existe lo que algunos expertos llaman una ética particularista y no una ética universalista. La lucha contra la corrupción es más que una cuestión política o económica. La integridad pública es una virtud, una ética de vida social que permite el desarrollo equitativo de las sociedades y la realización del potencial de cada ser humano. Este es el mensaje de Miqueas y de otros profetas del Antiguo Testamento.

La comunidad internacional se está despertando a la realidad de que el problema de la corrupción no se va a solucionar solamente con reformas de sistemas políticos e institucionales. Hacen falta cambios culturales y éticos profundos y líderes que sean modelos de integridad. Entonces debemos preguntarnos: ¿Cuál es el papel de la iglesia y sus líderes? ¿Cuáles son sus desafíos y oportunidades para promover la integridad pública? ¿Cuál es nuestra ética pública como creyentes? ¿De qué manera nos comprometemos socialmente para lograr una sociedad más íntegra?

Este libro trata sobre el problema de la corrupción y la necesidad de encontrar nuevas soluciones a este flagelo social. Su mensaje central es que la corrupción tiene raíces éticas y culturales, mayormente ignoradas o marginadas por los enfoques y reformas propiciados por los organismos internacionales, y que la iglesia ofrece, no sin desafíos propios, una vía alternativa y potencial de renovación de valores y normas sociales. La literatura especializada sobre la corrupción es abundante y crece día a día. Hay trabajos desde las más variadas disciplinas, aunque dominan los estudios de economistas. Sin embargo, hay un vacío de trabajos sobre el potencial papel de la iglesia. Este libro intenta suplir este vacío en parte y ser una ayuda para abrir un diálogo, una conversación, sobre el papel de la fe y la iglesia con un énfasis en América Latina.

Читать дальше