Auf der Grundlage der Ergebnisse dieses diagnostischen Prozesses kann schließlich der Förderplan erstellt werden: Bei den Entwicklungsaufgaben, die das Kind aktuell zu bewältigen hat, gilt es nun, einen oder mehrere Förderschwerpunkte zu setzen (Schritt 7). Für jeden Schwerpunkt werden Förderziele aus der Zone der nächsten Entwicklung abgeleitet (Schritt 8). Schließlich sind für jedes Ziel ganz praktische Förderangebote zu entwickeln, für die das Setting, die konkrete (Spiel-) Aktivität und die dabei gewählten Förderstrategien festgelegt werden (Schritt 9).

Diagnostisches Vorgehen bei minimal verbalen Kindern

Das von Aktas (2004, 2012b) beschriebene diagnostische Vorgehen ist von Müller (2013) für die Gruppe der überwiegend vorsprachlich kommunizierenden Kinder um differenziertere Fragestellungen, geeignete Untersuchungsinstrumente und weitere Beobachtungskriterien für die qualitativ-theoriegeleitete Auswertung erweitert worden.

Schritt 1: Anamnesegespräch und Sichten von Vorbefunden

Bei minimal verbalen Kindern sind ergänzend Fragen zu den sozial-kognitiven Fähigkeiten des Kindes zu stellen: Beteiligt es sich an Spielen? Ahmt es seine InteraktionspartnerInnen spontan nach? Kann es seinen Aufmerksamkeitsfokus mit dem einer anderen Person koordinieren u. v. m.? Hilfreich ist hier der Fragenkatalog »Ergänzende Fragen zur Erfassung basaler sozial-kognitiver Fähigkeiten« (in Aktas, 2012a). Ferner werden die Eltern zum spontanen (non-verbalen) Kommunikationsverhalten ihres Kindes befragt.

Schritt 2: Untersuchung der (vor-)sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten des Kindes

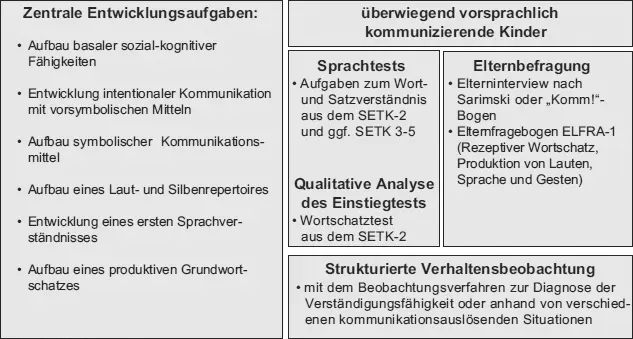

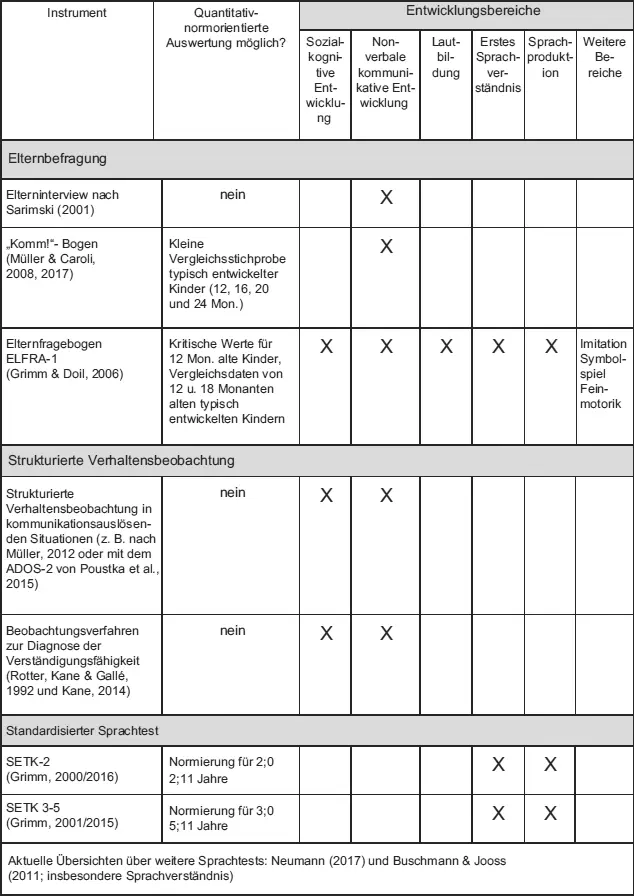

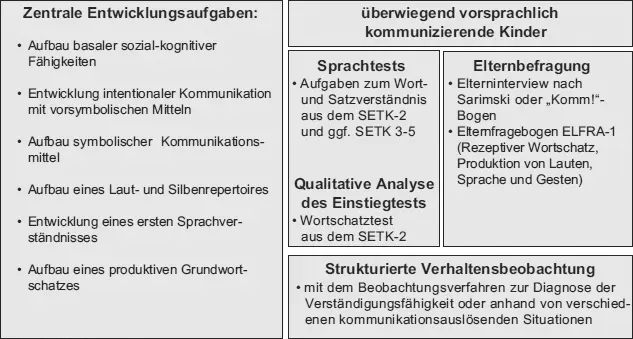

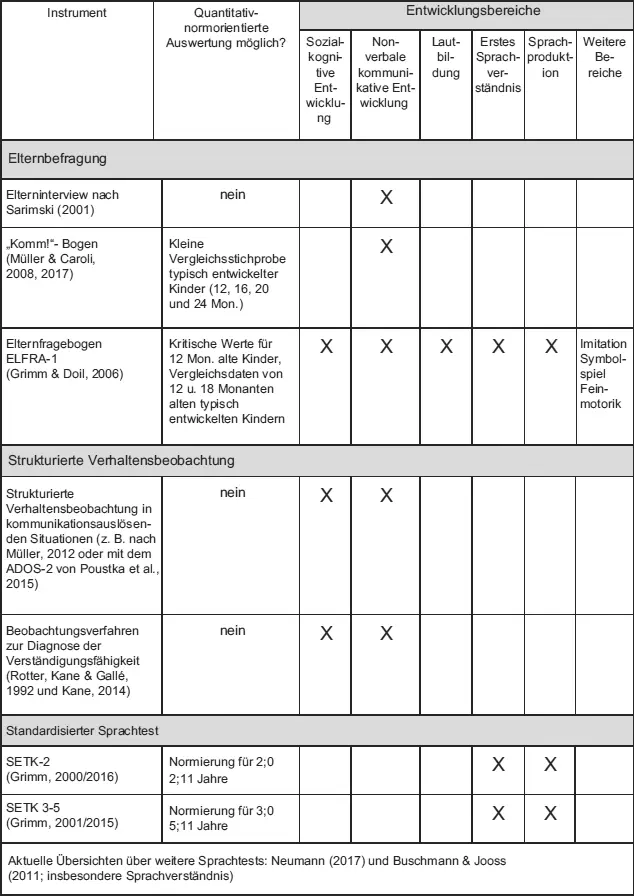

Gemäß dem Leitfaden wird bei allen Kindern, die bereits bei einem Test kooperieren können, mit dem Einstiegstest, einem Wortschatztest, begonnen. (Wird dieser auf Video aufgezeichnet, kann er in Schritt 4 qualitativ ausgewertet werden.) Anschließend sind bei minimal verbalen Kindern nun solche Verfahren einzusetzen, die die Kompetenzen in den oben beschriebenen vier vorsprachlichen Entwicklungssträngen genauer erfassen. Idealerweise sollte ein Teil dieser Verfahren standardisiert sein, um auch eine quantitativ-normorientierte Auswertung zu ermöglichen. Das Sprachverständnis sollte – sofern mit dem Kind möglich – stets mit einem Sprachentwicklungstest untersucht werden, da sich rezeptive Fähigkeiten allein aus der Beobachtung heraus schwer beurteilen lassen und bei minimal verbalen Kindern erheblich besser entwickelt sein können als die produktiven Fähigkeiten vermuten lassen. In Abbildung 4 werden aus unserer Sicht geeignete Verfahren für die Gruppe der minimal verbalen Kinder genannt. (Eine Beschreibung der Instrumente sowie eine Übersichtstabelle (Tab. 3) findet sich am Ende des Kapitels.)

Schritte 3 und 4: Auswertung

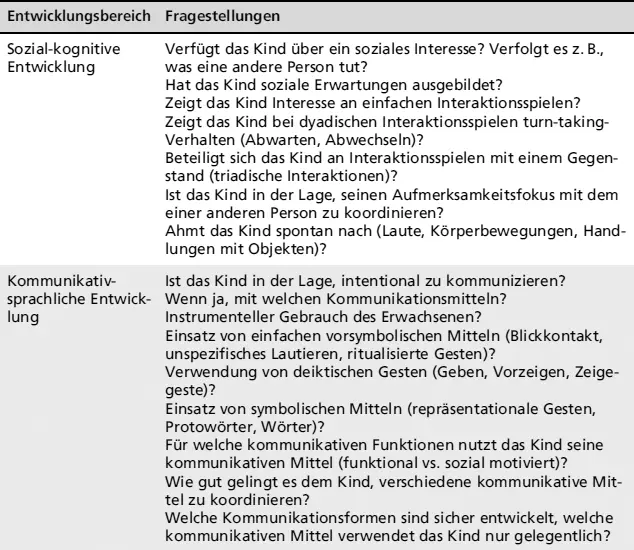

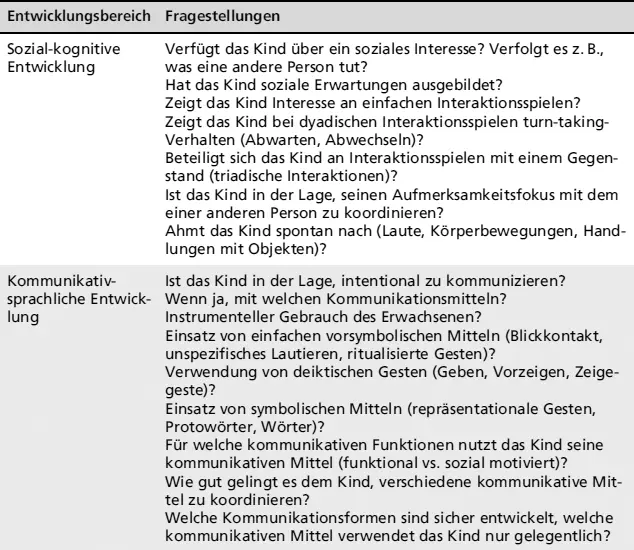

Manche der Verfahren erlauben eine quantitativ-normorientierte Auswertung (  Tab. 3), an die sich die qualitativ-theoriegeleitete Auswertung aller Verfahren anschließt. Die analyseleitenden Fragestellungen bei minimal verbalen Kindern sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Tab. 3), an die sich die qualitativ-theoriegeleitete Auswertung aller Verfahren anschließt. Die analyseleitenden Fragestellungen bei minimal verbalen Kindern sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Abb. 4: Präzision der Durchführung für minimal verbale Kinder (Gruppe 1)

Tab. 2: Zentrale Fragestellungen bei der Auswertung der diagnostischen Erhebungen

EntwicklungsbereichFragestellungen

Schritte 5 und 6: Zusammenfassung, Einordnung im theoretischen Modell und Zuordnung der Entwicklungsaufgaben

Alle Untersuchungsergebnisse werden zu einem Gesamtbild integriert und die Kompetenzen des minimal verbalen Kindes auf den vier Entwicklungssträngen des theoretischen Modells eingeordnet. Es lässt sich ablesen, in welcher Phase und an welcher Stelle im Spracherwerbsverlauf sich das Kind aktuell befindet und welche Entwicklungsaufgaben nun im Zentrum stehen.

Schritte 7 – 9: Erstellung des Förderplans

Da minimal verbale Kinder oft in mehreren vorsprachlichen Bereichen noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen, stellt sich die Frage, welchem Förderschwerpunkt Priorität eingeräumt werden soll. Wir empfehlen, den Aufbau basaler sozial-kognitiver Fähigkeiten und die Förderung des intentionalen Gebrauchs einfacher Kommunikationsmittel in den Vordergrund der Intervention zu stellen, wenn diese Entwicklungsaufgaben noch nicht zuverlässig bewältigt sind (vgl. Müller, 2016).

Diagnostische Verfahren bei minimal verbalen Kindern

Folgende Verfahren eignen sich aus unserer Sicht, um die zentralen Vorausläuferfähigkeiten für den Spracherwerb bei Kindern zu erfassen, die noch nicht oder kaum lautsprachlich kommunizieren können (  Tab. 3). Selbstverständlich können auch andere Verfahren gewinnbringend eingesetzt werden, sofern sie die relevanten Kompetenzbereiche abdecken und zumindest auch teilweise quantitativ-normorientiert ausgewertet werden können.

Tab. 3). Selbstverständlich können auch andere Verfahren gewinnbringend eingesetzt werden, sofern sie die relevanten Kompetenzbereiche abdecken und zumindest auch teilweise quantitativ-normorientiert ausgewertet werden können.

Tab. 2: Diagnostische Instrumente zur Erfassung von spracherwerbsrelevanten Fähigkeiten bei minimal verbalen Kindern mit Beeinträchtigung (Auswahl)

Elterninterview in Anlehnung an Sarimski (2001)

Sarimski (2001) schlägt vor, Eltern im Interview konkrete Kommunikationsanlässe vorzugeben und zu bitten, das typische Kommunikationsverhalten ihres Kindes für jeden dieser Anlässe zu beschreiben (z. B. Was tut Ihr Kind, wenn es Ihnen etwas Interessantes zeigen möchte?). Sarimski listet fünf verschiedene pragmatische Funktionen mit entsprechenden Beispielfragen auf: Kontaktaufnahme, Handlungswunsch, Wunsch nach Gegenständen oder Essen, Protest/Widerspruch und Erklärung/Kommentar.

Strukturierter Fragebogen zum kommunikativen Verhalten: »Komm!« (Komm!-Bogen) von Müller & Caroli (2008, 2017; s. auch Müller, 2013)

Dieser Elternfragebogen erfasst die Qualität des Kommunikationsverhaltens bei Kindern, die (noch) nicht oder kaum sprachlich kommunizieren. Die Eltern werden dazu befragt, wie häufig und mit welchen kommunikativen Mitteln ihr Kind Wünsche und Bedürfnisse im Familienalltag mitteilt. Hierfür werden 12 typische Kommunikationsanlässe vorgegeben, die sich auf unterschiedliche pragmatische Funktionen beziehen (etwas fordern, gemeinsame Aufmerksamkeit wünschen, eine soziale Interaktion wünschen, protestieren). Für jeden Situationstyp werden verschiedene kommunikative Verhaltensweisen (z. B. führt den Erwachsenen zum gewünschten Gegenstand, schaut den Erwachsenen an, zeigt auf den Gegenstand) vorgegeben, aus denen die Eltern auswählen können; Mehrfachnennungen sind möglich. Die 11 abgefragten Verhaltensmöglichkeiten sind unterschiedlich anspruchsvoll und werden vier Kommunikationsstufen zugeordnet (präintentionales Handeln/instrumenteller Gebrauch des Erwachsenen/vorsymbolische Stufe/symbolische Stufe). Es liegen Vergleichsdaten vor aus einer längsschnittlichen Pilotstudie mit 22 typisch entwickelten Kindern im Alter von 12, 16, 20 und 24 Monaten (Müller, 2013; Müller, Grimminger, Caroli & Rohlfing, 2017).

Читать дальше

Tab. 3), an die sich die qualitativ-theoriegeleitete Auswertung aller Verfahren anschließt. Die analyseleitenden Fragestellungen bei minimal verbalen Kindern sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Tab. 3), an die sich die qualitativ-theoriegeleitete Auswertung aller Verfahren anschließt. Die analyseleitenden Fragestellungen bei minimal verbalen Kindern sind in Tabelle 2 zusammengefasst.