Das Konzept der entwicklungsorientierten Sprachdiagnostik und -förderung (Aktas, Asbrock, Doil & Müller, 2012) bietet einen Handlungsrahmen für eine systematische Diagnostik und Planung von Sprachfördermaßnahmen bei Kindern mit Behinderungen. Es liefert ein theoretisches Modell, anhand dessen der kommunikativ-sprachliche Entwicklungsstand eingeordnet und Förderschwerpunkte abgeleitet werden können. Ferner wird ein diagnostisches Konzept vorgeschlagen, das das Vorgehen und die Auswertung der Befunde strukturiert. Das Vorgehen ist ursprünglich an einer Stichprobe von Kindern mit Down-Syndrom entwickelt worden (Aktas, 2004), aber mit wenigen Modifikationen auch auf andere Gruppen von Kindern mit Behinderungen übertragbar (vgl. Aktas, 2012a).

Die Grundannahmen und zentralen Eckpunkte des entwicklungsorientierten Diagnostik- und Förderkonzepts sind im folgenden Kasten zusammen gefasst.

Grundannahmen und Eckpunkte der entwicklungsorientierten Sprachdiagnostik und -förderung (Aktas et al., 2012)

• Der Spracherwerb von Kindern mit Behinderungen ist durch eine erhebliche Variabilität und Heterogenität gekennzeichnet – auch innerhalb einzelner Behinderungsgruppen. Interventionen müssen daher stark individualisiert erfolgen.

• Für die Förderplanung wird ein individuelles Profil der kommunikativ-sprachlichen Stärken und Schwächen erstellt. Ergänzend werden nicht-sprachliche, aber spracherwerbsrelevante Fähigkeiten (im kognitiven, sozialen und emotionalen Bereich) beachtet.

• Ein Ablaufschema strukturiert das Vorgehen vom Anamnesegespräch über die direkte Untersuchung des Kindes bis hin zur konkreten Umsetzung der Förderung (  Tab. 1).

Tab. 1).

• Für die Sprach- und Kommunikationsdiagnostik werden verschiedene diagnostische Methoden kombiniert.

• Die Diagnostik umfasst – sofern vom Kind her möglich – eine standardisierte Untersuchungssituation (z. B. einen Sprachentwicklungstest). Diese wird gleichzeitig als standardisierte Beobachtungssituation genutzt.

• Die direkte Untersuchung des Kindes mit standardisierten Verfahren wird über einen diagnostischen Leitfaden erleichtert (  Abb. 3). Dieser besteht aus einem Einstiegstest und Empfehlungen für die Wahl weiterer Aufgaben. So gelingt es, für jedes Kind das passende Anforderungsniveau zu finden und Über- sowie Unterforderung zu vermeiden.

Abb. 3). Dieser besteht aus einem Einstiegstest und Empfehlungen für die Wahl weiterer Aufgaben. So gelingt es, für jedes Kind das passende Anforderungsniveau zu finden und Über- sowie Unterforderung zu vermeiden.

• Die auf standardisierte – und damit eine gute Vergleichbarkeit sichernde – Weise erhobenen Ergebnisse werden zweifach ausgewertet: quantitativ-normorientiert und qualitativ-theoriegeleitet.

• Die normorientierte Auswertung ermöglicht die Angabe eines ungefähren sprachlichen Entwicklungsalters in verschiedenen Sprachkomponenten.

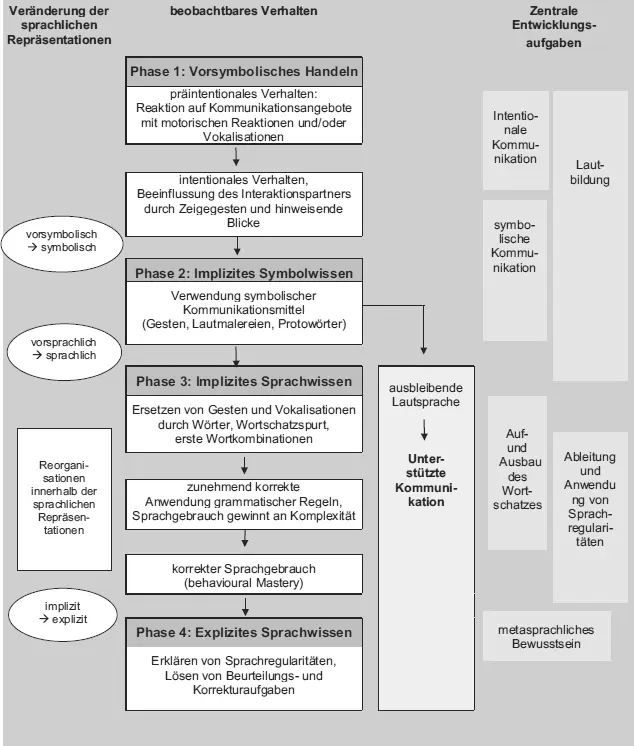

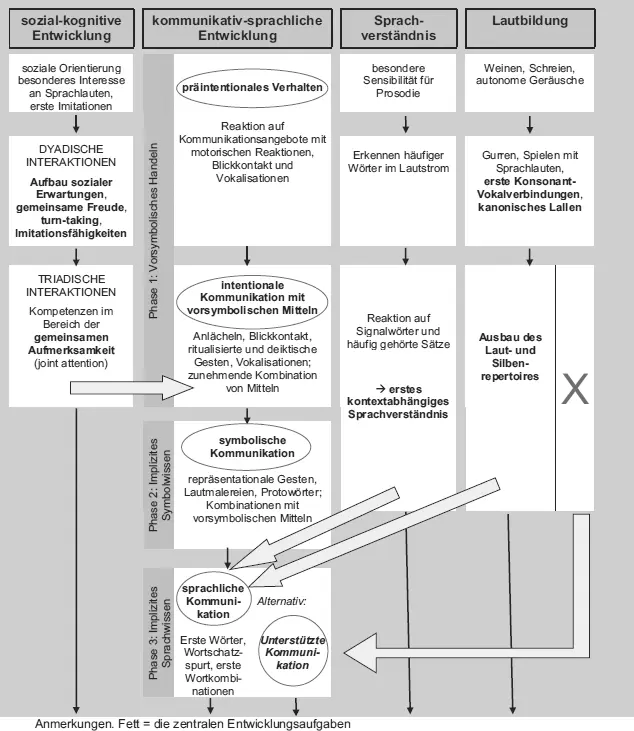

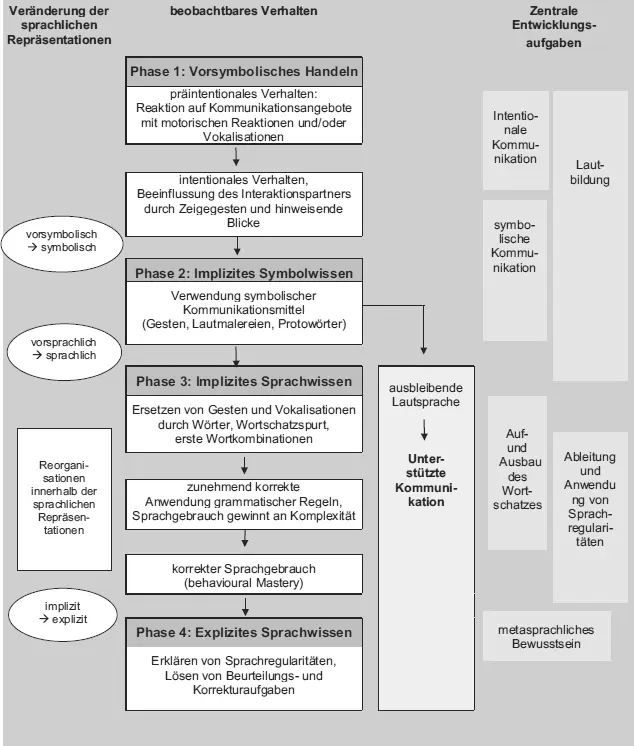

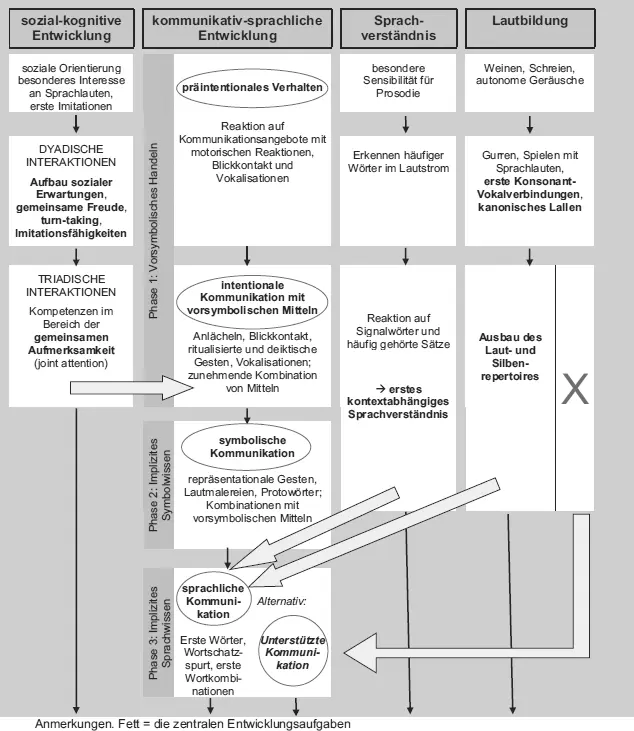

• Die qualitative Auswertung trägt zur Einordnung des Entwicklungsstandes im theoretischen Rahmenmodell (  Abb. 1und 2) bei.

Abb. 1und 2) bei.

• Am Ende dieser standardisierten und zugleich maßgeschneiderten Diagnostik steht das individuelle (vor-)sprachlich-kommunikative Entwicklungsprofil des Kindes. Die Förderplanung setzt unmittelbar an diesem Profil an: Anhand des theoretischen Modells kann abgelesen werden, welche Entwicklungsschritte das Kind bis zu diesem Zeitpunkt bereits bewältigt hat und welche Entwicklungsaufgaben nun unmittelbar anstehen.

• Zur Feinplanung der Förderung werden die wesentlichen Förderschwerpunkte ausgewählt und mit Entwicklungszielen versehen.

• Die Umsetzung in konkrete therapeutische Interventionen inklusive Auswahl geeigneter Methoden ist der letzte Schritt. Das Konzept sieht vor, hier – zielgerichtet, theoretisch fundiert und möglichst empirisch begründet – aus einem breiten Methodenspektrum zu schöpfen, das sozial-interaktive und verhaltenstherapeutische Ansätze sowie Methoden der unterstützten Kommunikation umfasst (genauere Ausführungen bei Doil, 2012).

• In regelmäßigen Abständen wird die entwicklungsorientierte Diagnostik wiederholt, um Veränderungen feststellen zu können.

Der theoretische Rahmen: Entwicklungsaufgaben im frühen Spracherwerb

Kinder mit Entwicklungsproblemen müssen im Prinzip dieselben Entwicklungsaufgaben wie typisch entwickelte Kinder bewältigen. Auch folgen sie den entwicklungslogischen Meilensteinen im Wesentlichen in derselben Reihenfolge. Für die Förderplanung ist es daher wichtig zu wissen, welche Entwicklungsaufgaben das Kind bereits bewältigt und welche Aufgaben sich in der »Zone der nächsten Entwicklung« befinden. Diese »Zone« bezeichnet – in Anlehnung an Wygotski (1987) – den Entwicklungsbereich, der sich zwischen dem aktuellen Stand eines Kindes und der nächsthöheren Entwicklungsstufe befindet. Nach dem Konzept der entwicklungsorientierten Sprachdiagnostik und -förderung sind Interventionen dann am wirksamsten, wenn sie auf Kompetenzen ausgerichtet sind, die sich in dieser Zone befinden.

Das Konzept enthält daher ein theoretisches Rahmenmodell, das die Einordnung des kommunikativ-sprachlichen Entwicklungsstandes eines Kindes und eine Ableitung der relevanten Entwicklungsaufgaben ermöglicht. Die im Folgenden dargestellte Version des Modells ist eine Weiterentwicklung des von Aktas (2004, 2012c) entwickelten »Erweiterten Modells der sprachlichen Repräsentationsveränderungen« (  Abb. 1). Das Modell geht im Ursprung auf Arbeiten von Karmiloff-Smith (1992) zurück.

Abb. 1). Das Modell geht im Ursprung auf Arbeiten von Karmiloff-Smith (1992) zurück.

Das Modell beschreibt die kommunikativ-sprachlichen Repräsentationsveränderungen, die den beobachtbaren Fortschritten in der Sprachentwicklung zugrunde liegen. Es wird angenommen, dass der Spracherwerb nicht nur durch einen stetigen Zuwachs an sprachlichem Wissen voranschreitet, sondern dass dieses Wissen zu bestimmten Zeitpunkten in der Entwicklung immer wieder grundsätzlich reorganisiert wird (Repräsentationsveränderungen). Phasen der quantitativen Zunahme von Wissen (z. B. Wortschatzzuwachs) wechseln mit Phasen qualitativer Veränderungen ab. Ein solcher qualitativer Sprung in der

Abb. 1: Das erweiterte Modell der sprachlichen Repräsentationsveränderungen (verändert nach Aktas, 2004, 2012c)

Verarbeitung liegt z. B. vor, wenn das Kind beginnt zu verstehen, dass Symbole für einen Referenten stehen können.

Das Modell beschreibt vier Kompetenzniveaus oder Entwicklungsphasen im Spracherwerb, die vom vorsymbolischen Handeln (Phase 1) bis zum expliziten Sprachwissen (Phase 4) reichen. Im Verlauf der ersten beiden Entwicklungsphasen lernen Kinder, non-verbal zu kommunizieren, zunächst mit vorsymbolischen Mitteln und später mit symbolischen Mitteln. Mit dem Übergang in Phase 3 beginnen die Kinder dann üblicherweise, lautsprachliche Symbole (Wörter)kommunikativ einzusetzen. Im Verlauf dieser Phase des impliziten Sprachwis-

Abb. 2: Die vier zentralen Entwicklungsstränge für den Übergang in die produktive Sprachentwicklung (Phasen 1 bis 3)

sens wird der Wortschatz weiter ausgebaut, es werden erste Wortkombinationen eingesetzt und grammatische Regeln erworben. Dabei leiten die Kinder die Regeln ihrer Muttersprache intuitiv ab, sie bauen also implizites Wissen auf. Erst mit fünf bis sechs Jahren sind Kinder in der Lage, grammatische Regeln zu erklären und zu beurteilen, ob eine Äußerung grammatisch korrekt ist oder nicht. Sie haben dann die Phase des expliziten Sprachwissens (Phase 4) erreicht.

Читать дальше

Tab. 1).

Tab. 1).