Im weiteren Verlauf baut sich der rezeptive Wortschatz der Kinder weiter auf – deutlich schneller als der produktive Wortschatz. Mit einem Jahr verstehen typisch entwickelte Kinder bereits etwa 100 bis 150 Wörter und einfache Sätze (Grimm, 2012). Das erste Wortverständnis ist insgesamt aber noch stark kontextabhängig und unterscheidet sich vom Wortverständnis erwachsener Sprecher (Weinert, 2011).

Sprache ist nicht nur ein Kommunikations- und ein Symbolsystem, sondern auch ein Lautsystem. Daher müssen Kinder ein basales Lautinventar entwickeln, um Wörter ihrer Muttersprache produzieren zu können. Hierfür bauen die Kinder zunächst rezeptiv grundlegendes Wissen über die phonologischen und rhythmisch-prosodischen Merkmale ihrer Muttersprache auf. Im Alter von etwa neun bis zehn Lebensmonaten sind typisch entwickelte Kinder in der Lage zu unterscheiden, welche Laute und Lautkombinationen in ihrer Muttersprache zulässig sind und welche nicht (Weinert, 2011).

Parallel zu dieser rezeptiven Entwicklung lernen die Kinder im Verlauf der ersten Lebensmonate, eine Vielzahl an Lauten und Silben zu bilden: Sie beginnen schon nach wenigen Lebenswochen damit, zu gurren und sprachliche Laute zu produzieren; dabei handelt es sich i. d. R. zunächst um gedehnte Vokale (Überblick bei Weinert & Grimm, 2008). Zwischen dem 6. und 9. Lebensmonat fangen Säuglinge an, Konsonanten-Vokal-Verbindungen zu produzieren. Zunächst werden mehrsilbige Lautketten mit gleichen Artikulationsstellen (z. B. dadada), die auch als kanonisches Lallen bezeichnet werden, und bald darauf Silbenverbindungen mit unterschiedlichen Artikulationsstellen (z. B. daba) produziert. Gegen Ende des ersten Lebensjahres werden diese Lautproduktionen immer variantenreicher und folgen dabei den phonologisch-prosodischen Regeln ihrer Muttersprache (Überblick bei Penner, 2000). Diese Lautproduktionen werden manchmal auch als »wortlose Sätze« bezeichnet, da sie sich wie Äußerungen der Umgebungssprache anhören, obwohl sie noch kein einziges konventionelles Wort enthalten.

Zusammenhänge zwischen den Entwicklungssträngen

Die Entwicklung in diesen vier, für die Lautsprachentwicklung zentralen Entwicklungsbereichen erfolgt in enger Wechselwirkung untereinander sowie eng verknüpft mit Fortschritten in anderen Bereichen. So ist z. B. die grundlegende, bereichsübergreifende Fähigkeit, Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu erkennen, notwendig, um soziale Erwartungshaltungen aufbauen zu können. Fähigkeiten im Bereich der Kategorisierung und des Symbolverständnisses werden für den Aufbau des Sprachverständnisses benötigt. Auch Gedächtnis-, Aufmerksamkeit- und Steuerungsprozesse spielen eine wichtige Rolle (Aktas, 2012c).

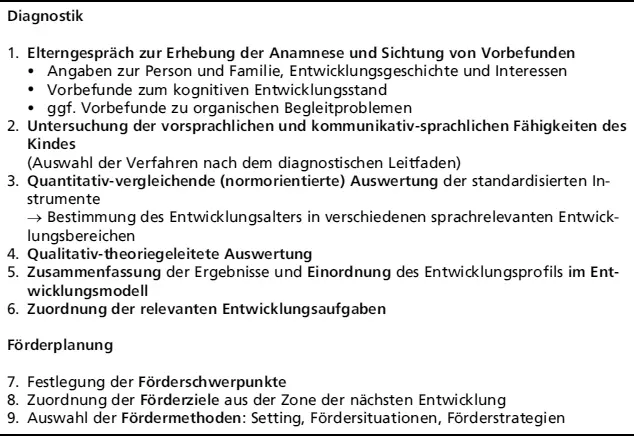

Das diagnostische Vorgehen im Konzept der entwicklungsorientierten Sprachdiagnostik und -förderung

Um herauszufinden, an welchem Punkt in der Kommunikations- und Sprachentwicklung ein Kind steht und welche Entwicklungsschritte in seiner »Zone der nächsten Entwicklung« liegen, sind eine sorgfältige Diagnostik sowie die Integration vieler Einzelbefunde zu einem Gesamtbild notwendig. Hierfür müssen bei jedem Kind geeignete diagnostische Verfahren ausgewählt werden, die im Hinblick auf den Inhaltsbereich und auf den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben für das Kind relevant sind. So ist es wenig sinnvoll, bei einem Kind, das bereits gut verständlich spricht, nach der Imitation von Lauten zu fragen, oder bei einem minimal verbalen Kind die Satzproduktion zu überprüfen.

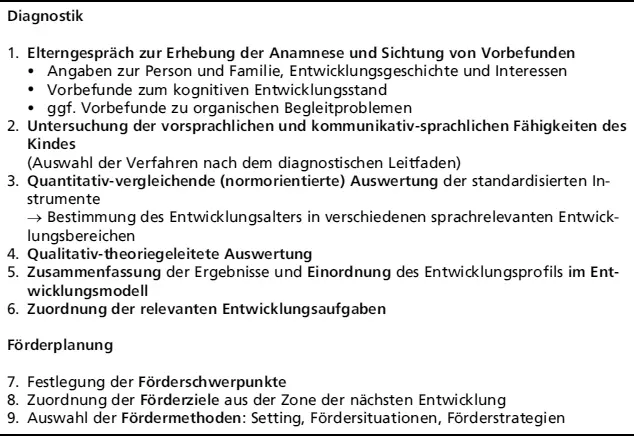

Das Konzept der entwicklungsorientierten Sprachdiagnostik von Aktas (2012b) bietet einen Handlungsrahmen, der das diagnostische Vorgehen strukturiert und die Auswahl von geeigneten diagnostischen Verfahren erleichtert. Das diagnostische Vorgehen erfolgt bei jedem Kind – unabhängig von seinem Alter und Entwicklungsstand – in 6 Schritten, die in Tabelle 1 zusammengefasst sind.

Tab. 1: Ablaufschema zum diagnostischen Leitfaden nach Aktas (2012b)

Die Diagnostik beginnt mit einem Anamnesegespräch mit den Eltern (Schritt 1), bei dem diese zu demographischen Angaben, zur Familiensprache, zu bisherigen Fördermaßnahmen sowie zum vorsprachlichen und sprachlichen Kommunikationsverhalten befragt werden (s. auch Interviewleitfaden von Aktas, 2012a). Ferner werden in diesem Schritt Vorbefunde gesichtet (z. B. Intelligenztestergebnisse).

Zentraler Baustein des diagnostischen Vorgehens ist die (möglichst standardisierte) Untersuchung der kommunikativ-sprachlichen Fähigkeiten des Kindes (Schritt 2).

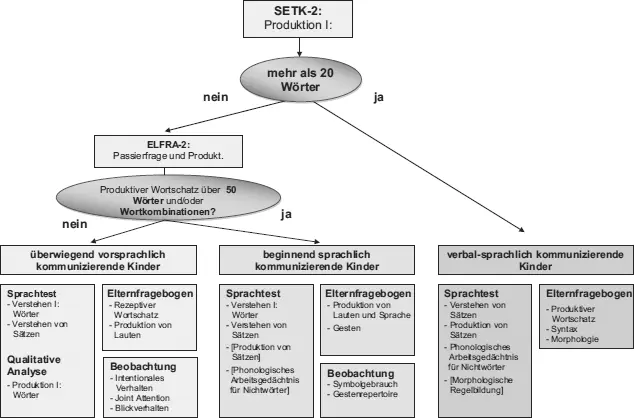

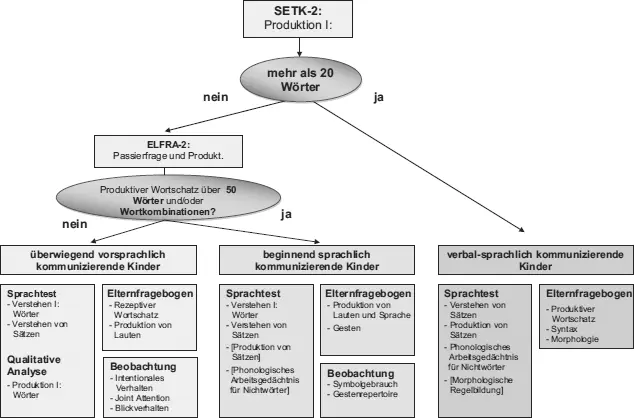

Für diese Untersuchung werden verschiedene Subtests aus standardisierten Elternfragebögen und Sprachentwicklungstests individuell zusammengestellt und durch systematische Beobachtungen ergänzt 1 . Aktas (2004, 2012b) hat für diese Auswahl einen Entscheidungsbaum entwickelt, der Empfehlungen für die Aufgabenwahl enthält (  Abb. 3).

Abb. 3).

Abb. 3: Der diagnostische Leitfaden (Aktas, 2004, 2012b)

Der Entscheidungsbaum sieht vor, dass das zu untersuchende Kind zunächst mit einem Wortschatztest untersucht wird (Subtest »Produktion I: Wörter« aus dem SETK-2, Sprachentwicklungstest für zweijährige Kinder, Grimm, 2000/2016). Ggf. werden die Eltern ergänzend zum produktiven Wortschatz des Kindes befragt (Elternfragebogen zur Früherkennung von Risikokindern – ELFRA, Grimm & Doil, 2006). In Abhängigkeit von diesen Ergebnissen wird das Kommunikationsniveau des Kindes einer der drei folgenden Gruppen zugeordnet:

• überwiegend vorsprachlich kommunizierende Kinder (minimal verbale Kinder)

• beginnend sprachlich kommunizierende Kinder

• verbal-sprachlich kommunizierende Kinder.

Für jede der drei Gruppen sieht der Leitfaden ein anderes diagnostisches Vorgehen für die weitere Untersuchung des Kindes vor (vgl. Aktas, 2012b).

Die Auswertung erfolgt dann zweistufig: Zunächst werden die Test- und Fragebogenergebnisse quantitativ-normorientiert ausgewertet (Schritt 3). Hierfür wird für jeden Subtest-Rohwert anhand der Normtabellen der Verfahren bestimmt, in welchem Alter ein solches Ergebnis dem »Durchschnittsbereich« entsprechen würde (ebd). So können ein ungefähres Entwicklungsalter in verschiedenen Sprachkomponenten und Asynchronien im Entwicklungsprofil festgestellt werden, z. B. erhebliche Diskrepanzen zwischen rezeptiven und produktiven Fähigkeiten.

Es folgt die qualitativ-theoriegeleitete Auswertung der Ergebnisse (Schritt 4). Dazu werden die wörtlichen Antworten der Kinder, ihre Antwortversuche und mögliche »Fehler« genauer betrachtet. Zusätzlich wird die Testsituation als standardisierte Beobachtungssituation genutzt oder (bei minimal verbalen Kindern) ergänzend eine strukturierte Beobachtung zum Kommunikationsverhalten vorgenommen. Betrachtet werden das Interaktionsverhalten der Kinder mit der Interaktionspartnerin/dem Interaktionspartner sowie spontane sprachliche und nicht-sprachliche Äußerungen.

In Schritt 5 werden alle Ergebnisse zusammengefasst und der Entwicklungsstand des Kindes im theoretischen Modell eingeordnet: »Das diagnostische Puzzle [muss] nun zusammengesetzt werden. Die unterschiedlichen Informationen aus den verschiedenen Quellen (Anamnese, Elternbefragung, normorientierte Testergebnisse und qualitative Analysen, Beobachtungen) müssen zusammengetragen und in der Zusammenschau theoriegeleitet interpretiert werden« (Aktas, 2012b, S. 80). Die Zuordnung des Kindes zu einer Phase des Modells lässt erkennen, welche Entwicklungsaufgaben das Kind als nächstes zu bewältigen hat (Schritt 6).

Читать дальше

Abb. 3).

Abb. 3).