Korrelative Untersuchungen

Korrelative Studien (von lat. correlatio für Wechselbeziehung) sind insbesondere zur Prüfung von Zusammenhangshypothesen geeignet (z. B. »Besteht ein Zusammenhang zwischen der Rezeption von Gewalt in Medien und aggressivem Verhalten?«). Dabei werden die relevanten Variablen zumeist gleichzeitig (Querschnittsstudie) und häufig in einer natürlichen Situation (Feldstudie) so erfasst, dass sie durch den Erhebungsprozess nicht oder möglichst wenig beeinflusst werden. In korrelativen Untersuchungen werden aufgrund des vergleichsweise geringen Aufwandes meist mehrere Variablen zugleich erfasst, deren Zusammenhänge untereinander anschließend analysiert werden. Der größte Nachteil von korrelativen Querschnitt-Designs liegt darin, dass sie keine Aussagen über mögliche Kausalzusammenhänge ermöglichen, also eher von erkundender (explorativer) bzw. beschreibender (deskriptiver) Natur sind (  Kap. 7.1).

Kap. 7.1).

Längsschnittuntersuchungen

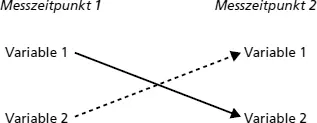

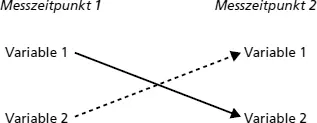

Bei längsschnittlichen Studien kommt es zu mehrmaligen Erhebungen, die anschließend miteinander verglichen werden, weshalb sie insbesondere zur Überprüfung von Veränderungshypothesen geeignet sind (z. B. »Verändern sich die Sehgewohnheiten bzw. das aggressive Verhalten der ProbandInnen über die Zeit?«;  Kap. 8.2). Ist eine Längsschnittuntersuchung korrelativ angelegt, können aus ihr darüber hinaus Hypothesen in Bezug auf mögliche Kausalzusammenhänge abgeleitet werden (vgl. Helmreich, 1977): Dies ist z. B. dann der Fall, wenn Variable 1 (Rezeption von Gewaltsendungen) zum ersten Messzeitpunkt mit Variable 2 (aggressives Verhalten) zum zweiten Messzeitpunkt hoch zusammenhängt, Variable 2 (aggressives Verhalten) zum ersten Messzeitpunkt aber nicht mit Variable 1 (Gewaltrezeption) zum zweiten Messzeitpunkt. Anders formuliert: Während die heutigen Sehgewohnheiten mit dem späteren aggressiven Verhalten bedeutsam zusammenhängen, besteht zwischen dem derzeitigen Ausmaß an Aggressivität von Personen und ihren künftigen Sehgewohnheiten kein Zusammenhang (vgl. Lefkowitz, Eron, Walder & Huesmann, 1977). Das Grundprinzip dieses Vorgehens, das auf einem Vergleich zwischen den beiden sog. »Kreuzkorrelationen« beruht, ist in Abbildung 2 veranschaulicht. Solche Kausalhypothesen können anschließend im Rahmen experimenteller Studien geprüft werden.

Kap. 8.2). Ist eine Längsschnittuntersuchung korrelativ angelegt, können aus ihr darüber hinaus Hypothesen in Bezug auf mögliche Kausalzusammenhänge abgeleitet werden (vgl. Helmreich, 1977): Dies ist z. B. dann der Fall, wenn Variable 1 (Rezeption von Gewaltsendungen) zum ersten Messzeitpunkt mit Variable 2 (aggressives Verhalten) zum zweiten Messzeitpunkt hoch zusammenhängt, Variable 2 (aggressives Verhalten) zum ersten Messzeitpunkt aber nicht mit Variable 1 (Gewaltrezeption) zum zweiten Messzeitpunkt. Anders formuliert: Während die heutigen Sehgewohnheiten mit dem späteren aggressiven Verhalten bedeutsam zusammenhängen, besteht zwischen dem derzeitigen Ausmaß an Aggressivität von Personen und ihren künftigen Sehgewohnheiten kein Zusammenhang (vgl. Lefkowitz, Eron, Walder & Huesmann, 1977). Das Grundprinzip dieses Vorgehens, das auf einem Vergleich zwischen den beiden sog. »Kreuzkorrelationen« beruht, ist in Abbildung 2 veranschaulicht. Solche Kausalhypothesen können anschließend im Rahmen experimenteller Studien geprüft werden.

Abb. 2: Längsschnittstudien und Kausalität Anmerkung: Hypothesen über mögliche Kausalzusammenhänge beruhen bei korrelativen Längsschnittuntersuchungen auf einem Vergleich der beiden »Kreuzkorrelationen«: Variable 1 hängt mit Variable 2 über die Zeit zusammen (erste Kreuzkorrelation; durchgezogene Linie), Variable 2 jedoch nicht mit Variable 1 (zweite Kreuzkorrelation; gestrichelte Linie).

Experimentelle Untersuchungen

Bei experimentellen Studien besteht immer eine Bedingungsvariation, weshalb sie besonders zur Untersuchung von Unterschiedshypothesen geeignet sind (z. B. ein Vergleich des aggressiven Verhaltens von Personen mit und ohne vorhergehende Rezeption medialer Gewaltinhalte;  Kap. 8.1). Deshalb stellen Experimente das derzeit beste Mittel dar, Kausalzusammenhänge empirisch zu überprüfen. Ein Experiment (lat. experimentum für Versuch, Probe) ist eine »wiederholbare Beobachtung unter kontrollierten Bedingungen, wobei eine (oder mehrere) unabhängige Variable(n) derartig manipuliert wird (werden), dass eine Überprüfungsmöglichkeit der zugrundeliegenden Hypothese (Behauptung eines Kausalzusammenhangs) in unterschiedlichen Situationen gegeben ist« (Zimmermann, 1972, S. 37).

Kap. 8.1). Deshalb stellen Experimente das derzeit beste Mittel dar, Kausalzusammenhänge empirisch zu überprüfen. Ein Experiment (lat. experimentum für Versuch, Probe) ist eine »wiederholbare Beobachtung unter kontrollierten Bedingungen, wobei eine (oder mehrere) unabhängige Variable(n) derartig manipuliert wird (werden), dass eine Überprüfungsmöglichkeit der zugrundeliegenden Hypothese (Behauptung eines Kausalzusammenhangs) in unterschiedlichen Situationen gegeben ist« (Zimmermann, 1972, S. 37).

Der Aufbau experimenteller Untersuchungen kann folgendermaßen charakterisiert werden:

• Experimente weisen eine zeitliche Struktur auf, d. h. die unabhängigen Variablen (Herstellung der Wenn-Bedingungen; im Beispiel ist dies die Gewaltrezeption) treten zeitlich vor der Erfassung der abhängigen Variablen auf (Messung der Dann-Folgen; im Beispiel bezieht sich dies auf das nachfolgende aggressive Verhalten der RezipientInnen).

• Ein Experiment beinhaltet wenigstens eine unabhängige Variable (UV; wird auch als experimenteller Faktor bezeichnet), welcher mindestens zwei Abstufungen aufweist (z. B. »Gewaltrezeption nicht gegeben« versus »Gewaltrezeption gegeben«). Faktoren können auch mehrfach abgestuft sein (z. B. »keine Gewaltrezeption«, »1 Stunde Gewaltrezeption«, »2 Stunden Gewaltrezeption« usw.). Zudem können Experimente nicht nur einen einzelnen Faktor aufweisen (sog. ein- oder unifaktorielle Designs), sondern mehrere Faktoren umfassen (mehr- oder multifaktorielle Designs). So könnte man neben der Dauer der Gewaltrezeption als ersten Faktor die Realitätsnähe der Darstellungen (z. B. mit den Abstufungen »realistisch« versus »fiktiv«) als zweiten Faktor in einem zweifaktoriellen Design berücksichtigen.

• Des Weiteren umfasst ein Experiment stets mindestens eine abhängige Variable (AV), die ebenfalls wenigstens zwei (z. B. »aggressives Verhalten nicht gegeben« versus »aggressives Verhalten gegeben«), i. d. R. aber mehrere Abstufungen aufweist (z. B. auf einer Beurteilungsskala von 1 = »kein aggressives Verhalten« bis 10 = »sehr starkes aggressives Verhalten«). Experimente können auch mehrere abhängige Variablen umfassen: bei einer einzelnen AV wird von einem univariaten Design gesprochen (z. B. wird nur aggressives Verhalten gemessen), bei mehreren von einem multivariaten Versuchsplan (z. B. wird neben aggressivem Verhalten auch prosoziales Verhalten erfasst).

• Experimente können schließlich entweder in einem natürlichen Milieu (unter zumeist komplexen Bedingungen, z. B. eine Erhebung der Sehgewohnheiten Zuhause; Feldexperiment) oder in einer künstlich geschaffenen Umgebung (unter i. d. R. vereinfachten Bedingungen) stattfinden (z. B. wenn im Labor einige ProbandInnen einen Film ohne Gewaltinhalte rezipieren, andere einen mit Gewaltinhalten; Laborexperiment). Geschieht die Zuweisung der teilnehmenden Personen zur jeweiligen Untersuchungsbedingung (oder Versuchsgruppe; z. B. in die Gruppe ohne Gewaltrezeption und in die mit Gewaltrezeption) nach Zufall (randomisiert; z. B. durch Los), dann liegt ein echtes Experiment vor. In Fällen, in denen die Zuordnung jedoch nicht manipuliert werden kann (z. B. wenn Personen, die gewohnheitsmäßig Gewaltfilme rezipieren, mit solchen, die das nicht tun, verglichen werden sollen), spricht man von einem Quasiexperiment. In Box 8 finden sich weitere Beispiele für diese vier experimentellen Untersuchungsarten.

Box 8: Vier experimentelle Untersuchungsarten

• Quasiexperimentelle Feldstudie: Es besteht eine natürliche Umgebung, es ist aber keine Zufallszuweisung der teilnehmenden Personen möglich; Beispiel: »Einfluss der gemeinsamen Unterrichtung von Mädchen und Jungs auf das Leistungsselbstbild«.

• Experimentelle Feldstudie: Es besteht eine natürliche Umgebung und eine Zufallszuweisung der teilnehmenden Personen ist möglich; Beispiel: »Veränderungen der politischen Einstellungen durch die Rezeption zweier unterschiedlicher Tageszeitungen«.

• Quasiexperimentelle Laborstudie: Es besteht eine künstliche Umgebung und eine Zufallszuweisung der teilnehmenden Personen ist nicht möglich; Beispiel: »Vergleich der sozialen Kompetenz von RaucherInnen und NichtraucherInnen«.

Читать дальше

Kap. 7.1).

Kap. 7.1).