Las obras se iniciaron en el año 1744, posiblemente bajo la dirección de José de Bada y la intervención de Luis de Arévalo, finalizando la decoración en el año 1773. En el exterior hay un gran retablo de estípites poblado de ángeles y querubines, que señala a la Virgen como Regina angelorum. Fue realizado por el retablista Blas Moreno de 1726 a 1756. “Centenares de figuras de ángeles y querubines aparecen envueltos con estípites y cornisas, invadiéndolo todo en graciosa confusión, haciéndose arquitectura con esta decoración exuberante y bellamente arbitraria que fue designada por sus contemporáneos con el despectivo nombre de la pepitoria, insertándose en ella medallones con episodios y figuras bíblicas”[30].

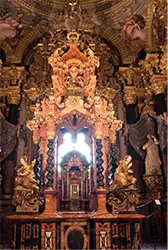

Fig. 23. Retablo del Camarín de la Virgen del Rosario, convento de Santo Domingo, Granada.

Detrás del retablo se halla el camarín alto, al que se accede por unas escaleras, que conducen al antecamarín llamado de Lepanto, en el que se utiliza el mármol de Lanjarón y se cubre con una compleja composición de bóvedas[31]. A continuación, se accede al camarín, donde se halla la Virgen, rodeada de una riquísima decoración barroca de pinturas de perspectivas arquitectónicas, realizadas por Tomás Ferrer, puertas, pilastras, estípites, óculos, trompas y la cúpula, adornados con espejos planos, esféricos y cóncavos, con los que se busca la creación de un espacio irreal y supraterrenal, una gloria celestial, donde triunfa la Virgen del Rosario(Figs. 23-26). La cúpula parece inspirarse en modelos andalusíes y recuerda las bóvedas nervadas de Guarino Guarini. En lo más alto se halla una estrella, que alude a la Virgen como Stella matutina[32].

Fig. 24. Virgen del Rosario, detalle del busto y del Niño Jesús.

Fig. 25. Detalle del retablo del Camarín de la Virgen del Rosario, convento de Santo Domingo, Granada.

Fig. 26. Camarín de la Virgen del Rosario, convento de Santo Domingo. Granada.

3.2.Los sagrarios de las cartujas de Granada y del Paular. Lucena y Priego

Obras cumbres del Sancta Santorum fueron los sagrarios realizados por Hurtado Izquierdo en las cartujas de Granada y del Paular, que tuvieron sus consecuencias en los de Lucena y Priego, realizados por seguidores de su estilo.

El sagrario de la iglesia de San Mateo de Lucena fue atribuido por Gallego Burín a José de Bada, Taylor lo atribuyó a Teodosio Sánchez de Rueda, y Valverde Madrid, al sacerdote, pintor y arquitecto lucentino Leonardo Antonio de Castro (1656-1745). Fue comenzado en 1740 y finalizado en 1772. Se halla situado a los pies de la iglesia con entrada por la nave de la epístola a través de una portada manierista con arco rematado por un escudo de la Casa de Comares. Está formado por una planta rectangular cubierta por una bóveda ovalada sobre pechinas y decorada con pinturas de tema ecucarístico, virtudes teologales y los profetas Melquisedec y David. Bajo la cúpula octogonal se halla un grandioso retablo baldaquino. El suelo ajedrezado y las yeserías blancas cubren las superficies murales, que desaparecen bajo esta fantasía ornamental[33].

Similar profusión decorativa tiene el sagrario de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Priego. Su construcción se ha atribuido a Jerónimo Sánchez de Rueda, sin embargo, la aparición en las yeserías del nombre de Francisco Javier Pedrajas y la fecha de 1784 ha llevado a atribuir esta obra a dicho arquitecto. Desde la nave del lado izquierdo se accede a través de un gran arco a una capilla convertida en vestíbulo. A continuación, se accede a un espacio octogonal, cubierto por una cúpula iluminada con ventanas. Los muros están adornados con blancas yeserías, en las que se mezclan temas figurativos y ornamentales, que lo convierten en una de las obras más significativas del Barroco andaluz. En el año 1921 se colocó en el centro del octógono un gran tabernáculo, realizado por el escultor Manuel Garnelo y Alda, con planta ochavada, imágenes de los evangelistas en las esquinas, en los frentes relieves de la Última Cena, Multiplicación de los Panes, Cena de Emaús y el Buen Pastor, y en el remate ángeles portando la custodia, uvas y trigo. En los lados del octógono hay retablos, algunos dieciochescos y otros modernos[34].

La cartuja de Granada fue fundada por los cartujos del Paular en el año 1506 con la colaboración del Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, que donó para ella dos huertas, aunque los monjes decidieron trasladarse a un lugar nuevo en 1516. El sagrario fue construido entre 1709 y 1720 por un equipo dirigido por el arquitecto cordobés Francisco Hurtado Izquierdo, en el que intervendrían Antonio Palomino, José Risueño, Pedro Duque Cornejo y José de Mora[35].

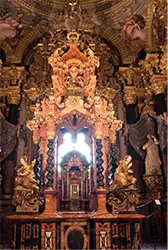

Constituye un espacio independiente al fondo del ábside, al que solo se accede por los laterales. En los ángulos de este espacio central con planta cuadrada se hallan esculturas de niños desnudos, obras de José Risueño, san José y san Bruno, de José de Mora, la Magdalena, de Pedro Duque Cornejo, san Juan Bautista, de José Risueño, varias virtudes recostadas y diversos lienzos con temas del Antiguo Testamento realizados por Palomino[36]. Bajo la cúpula, decorada por Palomino con un triunfo de la eucaristía, se halla el tabernáculo de mármoles polícromos, erigido sobre ocho columnas negras salomónicas, con estatuas con símbolos eucarísticos en los ángulos, obras de Risueño, al igual que la estatua de la Fe, que corona el conjunto (Fig. 27). El primitivo sagrario de plata, robado por el general francés Sebastiani, fue sustituido en 1816 por una obra en madera con maderas preciosas y apliques de bronces dorados. A los lados del Sancta Santorum hay dos pequeñas capillas rectangulares, añadidas en 1713, con retablos barrocos, pinturas de Sánchez Cotán y esculturas de Duque Cornejo. Destacan por su singularidad los tres óculos circulares situados a los lados, con objeto de que se pudiera adorar al Santísimo desde las capillas laterales. De esta manera se consigue el aislamiento y la creación de un espacio lleno de misterio, que representa “un verdadero manifiesto de la decoración ritual del setecientos”[37].

Fig. 27. Sagrario de la cartuja de Granada.

Se trata de una verdadera apoteosis del Santísimo Sacramento, con un programa iconográfico posiblemente ideado por Antonio Palomino junto con la representación de las principales virtudes de la orden de los cartujos en el siglo XVIII y la consecución de un modelo de vida, en el que predomina la vida monástica y eremítica[38].

Читать дальше