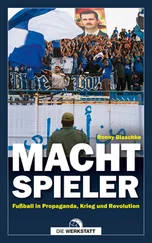

Auch die Fremdenfeindlichkeit wird in Ostdeutschland offener ausgelebt. Das belegen nicht nur die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen 2004 und Mecklenburg-Vorpommern 2006, wo die rechtsextreme NPD jeweils ins Parlament eingezogen ist, auch die Stadien dienen in diesem Fall als Seismograf für Rassismus: Gerald Asamoah, Spieler des FC Schalke 04 und Stürmer der deutschen Nationalmannschaft, wurde des Öfteren im Osten beschimpft, zum letzten Mal beim Pokalspiel im Rostocker Ostseestadion im September 2006. Dem Nigerianer Adebowale Ogungbure erging es schlimmer. Im Trikot des Oberligisten FC Sachsen Leipzig wurde er von Fans des Halleschen FC erst beleidigt und dann am Rande des Spielfeldes tätlich angegriffen. „Diese Leute haben ihren Frust an mir ausgelassen“, sagt Ogungbure. Dunkles Deutschland.

Es ist nicht zu erwarten, dass sich die Gewalt im ostdeutschen Fußball bald verflüchtigen wird. Die wachsenden Probleme in der Gesellschaft und die ungenügende Betreuung der Fans geben Grund zur Sorge, dass sich die Probleme nicht nur in Dresden und Berlin manifestieren werden. Der DFB, die Vereine und die Innenministerien haben die undankbare Aufgabe, einen Ausweg zu finden. Sie haben nicht die Macht, aus soziokulturellen Problemzonen blühende Landschaften zu machen – und damit den Frust der Nach-Wende-Verlierer zu bändigen. Die Lösung liegt vielmehr zwischen weitsichtiger Prävention und überlegter Repression. Diese Entwicklung geht allmählich voran. „Auch die Polizei hat einen Lernprozess durchgemacht“, gibt Berndt Fleischer von der Polizei Cottbus zu. Das Verantwortungsbewusstsein ist gewachsen – es hat lange gedauert.

Das gibt auch Volkmar Köster in Dresden zu. Dynamos langjähriger Geschäftsführer sagt, dass er sich für die Probleme der Fans interessiere. Er versucht Türen zu öffnen: „Die Kommunikation ist besser geworden. Wir müssen zusammenarbeiten, ohne dass wir gleich heiraten.“ Er sei sich nicht sicher, ob das der richtige Weg sei. Doch die Fans sind der eigentliche Hauptsponsor des Klubs. Sie haben ihn mit Spenden am Leben erhalten, selbst in der 3. Liga kommen im Schnitt 15.000. Das Zusammenspiel funktionierte eine Zeitlang, doch immer wieder gibt es beängstigende Unterbrechungen. Am 25. Februar 2007, einen Tag nach dem 0:1 Dresdens gegen den VfL Osnabrück, bedrohten rund 50 vermummte Fans ihre eigenen Spieler. Sie warfen Knallkörper und forderten bessere Leistungen. Dynamos Stürmer Marco Vorbeck reagierte geschockt: „Das habe ich noch nie erlebt. Man überlegt schon, ob man nicht besser aufhören sollte, hier zu spielen, weil es ja nicht Sinn der Sache ist, Angst um sein Leben zu haben.“ Der Vorfall illustrierte abermals die Macht der Fans in Dresden. Auch Köster geriet in Bedrängnis, da er die Anhänger mit Äußerungen angeblich dazu animiert haben sollte. Prompt forderten Landespolitiker seinen Rücktritt.

Kämpfer gegen Chaos: Dynamo-Geschäftsführer Volkmar Köster

Volkmar Köster kennt sich aus mit chaotischen Zuständen. Jahrelang hat er für den Bau eines neuen Stadions gekämpft. Das alte Harbig-Stadion ist eine Ruine. Die Tartanbahn wird bei Regen zu einer Schlammgrube. Regelmäßig verwandelt es sich in einen Sicherheitstrakt. Fast 2.000 Polizisten sicherten im November 2006 das Heimspiel gegen Union Berlin. Von den Kosten hätte das Fanprojekt zehn Jahre überleben können. „Diesen Aufwand können wir uns in der 3. Liga nicht immer leisten“, sagt Uwe Göbel, damals Einsatzleiter der Dresdner Polizei. Mit einem neuen Stadion würde vieles sicherer werden.

Noch einmal führt Volkmar Köster seinen rechten Zeigefinger über die großen Fotos mit den vermummten Gestalten und den flackernden Leuchtraketen im Karlsruher Wildparkstadion. Er kennt sich aus mit Jugendarbeit, er war früher Lehrer. „So lange sie den Bogen nicht wieder überspannen, hat der Verein keinerlei Probleme.“ Falls doch, wird es Geisterspiele und Punktabzüge für Dynamo geben. Der Klub will sich die Strafgelder künftig per Zivilklage von den Randalierern zurückholen. Die Fans von Dynamo Dresden haben viele Krisen erlebt. Sportliche und finanzielle. Es wäre die Ironie des Schicksals, wenn ausgerechnet sie den Verein um seine Existenz bringen würden.

3 Erholung mit Begleitschutz

Heinrich Schneider ist Schiedsrichter in der Kreisliga A. Manchmal ist er froh, wenn er unversehrt das Spielfeld verlässt – doch aufgeben will er nicht

Heinrich Schneider hätte seine Geschichte schon früher erzählt, es hat ihn bloß niemand danach gefragt. Der große Fußball ist für ihn außer Reichweite. Manchmal geht er ins Olympiastadion, Hertha gucken, ansonsten bleibt ihm nur das Fernsehen. Jedes Spiel schaut er sich an, sofern es ihm seine Zeit erlaubt. Bundesliga, U-20-Länderspiele, Champions League sowieso. Heinrich Schneider hat selbst lange Fußball gespielt, in seinem Heimatort Pirmasens, in den 1960er Jahren. Seit 1994 ist er in Berlin als Schiedsrichter aktiv. Mit 42 hat er angefangen. Das ist spät, aber nicht zu spät.

Schnell ist er aufgestiegen, bis in die Landesliga, trotz seines Alters. Inzwischen pfeift er in der Kreisliga A, in der Frauen-Verbandsliga und in den Jugendklassen. Heinrich Schneider kennt sich aus in der Tiefebene des Fußballs. Es gibt keine Kameras, keine Reporter und keine VIP-Tribünen mit Ehrengästen. „Die vermisse ich auch nicht“, sagt Heinrich Schneider. Er vermisst die Polizei und die Sicherheitskräfte. Denn manchmal hat er sie bitter nötig.

Fußball soll Spaß bringen, vor allem an der Basis, das sagen sich in Deutschland mehr als 75.000 Schiedsrichter, 1.400 allein in Berlin. „Für mich ist jedes Spiel Erholung.“ Heinrich Schneider grinst, als hätte er gerade im Lotto gewonnen. Erholung? Klingt gut, doch mit jeder Erinnerung, die er zum Besten gibt, driftet diese Beschreibung weiter ins Absurde ab. Wie kann die Angst um die eigene Gesundheit erholsam sein? „Es ist einfach so.“ Und dann beginnt er zu erzählen.

Sommer 1997. Heinrich Schneider hatte sich etabliert in der Berliner Schiedsrichterszene. Ein Spiel in der Kreisliga führte ihn nach Britz, tief im Südosten der Hauptstadt gelegen. Es war eine heißblütige Partie, kurz vor dem Ende kam es zu einer strittigen Situation. Ein türkischer Spieler des Gastgebers stürmte auf Schneider zu, beide Nasen berührten sich. Der Spieler schrie, gestikulierte und ballte seine rechte Hand zu einer Faust: „Ich mach’ dich kaputt.“ Dann bückte er sich, griff unter seinen Schienbeinschoner und zückte ein Messer. Die Spieler der Gastmannschaft eilten herbei. Sie bildeten eine lebende Mauer und schützten den Schiedsrichter.

Assistenten an den Seitenlinien gab es nicht in der Kreisliga. Heinrich Schneider, ein schmächtiger Mann mit Brille, zitterte. Sein Blick wanderte durch die spärlichen Zuschauerreihen. Er war weit weg von zu Hause, er kannte niemanden. Was wäre passiert, wenn er das Spiel abgebrochen hätte, wie es das Regelwerk in diesen Fällen verlangte? Er kann auf die Antwort verzichten, die Zuschauer drohten und pöbelten. Er zeigt dem Spieler die Rote Karte, fünf Minuten später war die Begegnung zu Ende. Wieder drängt sich die Frage auf: Warum ist der Fußball für ihn Erholung?

Ein Jahr ist vergangen seit dem Vorfall in Britz. Heinrich Schneider hat nichts Gravierendes erlebt. Es gab wilde Gesten, Mittelfinger, Spuckattacken, Drohungen und rassistische Schmähungen gegenüber farbigen Spielern. Aber das ist nichts Neues. Ein Landesligaspiel der A-Junioren steht in Karlshorst bevor, eigentlich kein Grund zur Sorge. Wieder kommt es zu Tumulten, wieder soll der Schiedsrichter schuld sein. „Treten Sie bitte zurück“, sagt Schneider in Richtung eines aufgebrachten Spielers. Der scheint die Sprache nicht zu verstehen. Er fackelt nicht lange und streckt den Referee mit der Faust nieder. Heinrich Schneider rappelt sich auf. Zeigt die Rote Karte. Die Partie wird unerträglich. Zwei weitere Platzverweise folgen. Nach dem Abpfiff sucht er sich einen Begleitschutz, zwei Spieler springen ein. „Erst als ich in der Bahn saß, habe ich mich wieder sicher gefühlt.“

Читать дальше