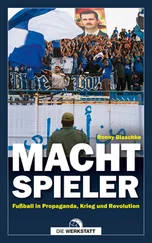

Allmählich wuchs das Bewusstsein für Prävention, das in Dortmund, Bochum oder Hamburg bereits mehr als ein Jahrzehnt zuvor stark ausgeprägt war. Die Politik sah das anders. Das Innenministerium Sachsen verweigerte bis 2005 die Unterstützung an der etablierten „Drittelfinanzierung“. Demnach würde der DFB für Fanprojekte in den ersten drei Ligen einen fünfstelligen Betrag zahlen, wenn die Kommune und das Land jeweils den gleichen Beitrag leisten. Sachsen hielt sich als eines der wenigen Bundesländer nicht daran. „Gegen Versäumnisse wie jahrelange unprofessionelle Fan-Betreuung ist der Staat machtlos“, kommentierte Thomas de Maizière, Sachsens Innenminister bis 2005, lapidar.

Unter dieser Ignoranz und Sorglosigkeit hatte nicht nur Dynamo zu leiden, sondern auch der FC Erzgebirge Aue, der Chemnitzer FC oder der FSV Zwickau. Die Fanprojekte wurden künstlich am Leben gehalten, sie wurden geduldet, nicht gefördert. In Leipzig muss sich heute ein Sozialarbeiter um die rivalisierenden Fangruppen des FC Sachsen und des 1. FC Lokomotive kümmern – eine nahezu unmögliche Mission. Sogar DFB-Präsident Zwanziger warb im Dresdner Parlament für mehr Verständnis. Das Innenministerium lenkte im Februar 2007 endlich ein, nicht aus Sorge, sondern weil der öffentliche Druck zu groß geworden war. Auslöser war das Landespokalspiel zwischen dem Bezirksligisten Lok Leipzig und der zweiten Mannschaft des FC Erzgebirge Aue gewesen.

800 Gewaltbereite hatten sich nach der Partie in der Nähe des baufälligen Bruno-Plache-Stadions auf 300 Polizisten gestürzt. 39 Beamte wurden verletzt. Ein Beobachter der Szene berichtet von Alt-Hooligans, die seit Jahren nicht mehr bei Lok gesichtet worden waren. Schon während des Spiels sollen diese nach jugendlichen Gleichgesinnten gesucht haben. Zudem wurden sie von den Leuchtraketen der normalerweise friedlichen Fans aus Aue überrascht. Gewöhnlich treffen die Leipziger Fanscharen auf Dorfvereine, deren Gefolgschaften kaum Gegenwehr leisten. Als dann das Spiel nach strittigen Schiedsrichterentscheidungen 0:3 verloren wurde und das Stadtderby gegen den FC Sachsen in der nächsten Pokalrunde platzte, entstanden Eigendynamik und Solidarisierungseffekte, die es in Deutschland selten gegeben hat – aber geben kann.

Offensive der Medien: Dresdner Zeitungen veröffentlichen Fahndungsfotos der Schläger.

Der Sächsische Fußball-Verband sagte für das folgende Wochenende mehr als 60 Amateurspiele ab. Ein Zeichen gegen die Gewalt. Nicht mehr und nicht weniger. Der Traditionsklub Lokomotive aber stürzte in eine Existenz bedrohende Krise. „Was können wir schon gegen die Schläger machen?“, fragt Frank Müller, der ehrenamtlich tätige Aufsichtsratschef von Lokomotive Leipzig. „Wir sind doch keine Pädagogen, keine Psychologen, wir sind ganz normale Menschen.“ Doch Lok hatte sich selbst einiges zu Schulden kommen lassen. Lange hatte Klubchef Steffen Kubald, ein ehemaliger Hooligan, sich von den Schlägern nicht energisch genug distanziert. Auch die Sicherheitsordner erweckten wenig Vertrauen. Von einem Fanprojekt ganz zu schweigen. „Das aber ist Vergangenheit“, sagt Steffen Kubald. Kühner Traum oder Realität?

Dynamo bildet inzwischen eine positive Ausnahme in Sachen Fanarbeit, ein sechsstelliger Etat steht dem Projekt selbst in der Regionalliga zur Verfügung. Torsten Rudolph und seine Kollegen richten sich vor allem an die 12- bis 16-Jährigen. Viele Fans kommen aus den Dresdner Plattenbauvierteln oder aus dem Umland, wo Neonazis gern ihre Demonstrationen veranstalten. Fast zwei Drittel der Zuschauer kommen nicht aus Dresden. Die Sozialarbeiter gehen in die Schulen und bieten ein Anti-Aggressions-Training an.

Ältere Fans sind kaum noch zu erreichen, ihre Distanz zu Sozialarbeitern ist meist größer als bei den Anhängern in den alten Bundesländern. „Viele wollen sich nichts sagen lassen. Sie glauben, dass der Fußball für uns nur ein Job ist“, erläutert Projektleiter Torsten Rudolph. „Aber das ist falsch, wir wollen auf keinen Fall wie Oberlehrer wirken. Wir müssen so früh wie möglich mit der Aufklärung beginnen.“ Doch es geht auch auf die harte Tour: 274 Stadionverbote hatte der Verein bis zum 1. November 2006 ausgesprochen, das ist bundesweit Rekord. Die Hardliner pflegen den Mythos der gefährlichsten Fangruppe. Ähnlich ist es beim BFC Dynamo. Sie lieben es, gehasst zu werden.

Und ein großer Teil der Medien nimmt das dankbar auf. Ein Berliner Boulevardjournalist soll einmal gesagt haben, er würde dem BFC nur Platz in seiner Zeitung einräumen, wenn die Schlagworte Hooligans und Stasi im Artikel vorkämen. Ein anderer soll erwähnt haben, er dürfe nur über den BFC schreiben, wenn sich sein Ressortleiter im Urlaub befinde. Von der guten Nachwuchsarbeit und dem Engagement Weinkaufs schreibt niemand. Obwohl auch die meisten Spiele der Dresdner heutzutage ohne gewaltsame Vorfälle über die Bühne gehen, wird jede Partie als brisant eingestuft und mit martialischem Vokabular vor- und nachbereitet. Ein Radiosender aus Sachsen-Anhalt forderte seine Hörer einmal auf: „Bitte stellen Sie ihre Mülltonnen in die Häuser, laufen Sie nicht mit Fanschal in die Innenstadt. Die Anhänger von Dynamo Dresden kommen.“ Nach dem Spiel Dynamos bei 1860 München im September 2005 wurde von schlimmen Ausschreitungen an einer Autobahnraststätte berichtet. Tatsächlich war die Situation vergleichsweise harmlos.

Ähnlich verhielt es sich ein halbes Jahr später. Im Anschluss an das Zweitliga-Spiel in Braunschweig verfasste eine Agentur spät am Abend eine Meldung, dass 1.500 Dynamo-Fans in Braunschweig randalieren würden. In Wahrheit war nichts passiert, die Agentur entschuldigte sich kurz darauf. „Wir werden im Westen als Menschen fressende Bande bezeichnet, die wütet wie die Vandalen“, wundert sich ein Dynamo-Ultra. Das stärkt die Abneigung gegenüber den Klubs aus den alten Bundesländern. Im September 2006 im Pokalspiel gegen Hannover 96 entrollten Dynamo-Fans im Rudolf-Harbig-Stadion ein meterlanges Banner: „Wessischweine brauchen heutzutage schnelle Beine.“

Im Internetforum von Dynamo formulierte ein Teilnehmer mit dem Namen „Pilotendidi“ seine allgemeine Abneigung gegen die Kritiker so: „Warum haun wir denen nicht mal ordentlich eins auf die Fresse? Wir sind doch in der Mehrzahl, verdammt noch mal!! Nur das kann und muss die Lösung sein. Hier wird gelabert, gelabert, gelabert, zum Ergebnis kommt keiner. In diesem speziellen Fall, bin ich für Gewalt, tut mir leid.“ Es wird heftig und kontrovers diskutiert unter den Fans. Die meisten fühlen sich seit Jahren vorverurteilt. Von der Polizei, von Vereinen und von den Medien. Hans-Georg Moldenhauer, Präsident des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes, hat dafür kaum Verständnis: „Ich dachte, das wächst sich irgendwann aus. Aber diese Aversionen werden über Generationen vererbt.“

Meistens werden die Schlagzeilen über Gewalttaten im ostdeutschen Fußball geschrieben. Es war ein dumpfes Geräusch, das die Branche in Aufruhr versetzte. Am 1. April 2005 flog ein Feuerwerkskörper, Fabrikat „Horror-Knall“, aus einem nahe gelegenen Waldgebiet in den Innenraum des Auer Erzgebirgsstadions. Petrik Sander, der Trainer des FC Energie Cottbus, zu jenem Zeitpunkt in der 2. Liga beheimatet, stürzte an der Seitenlinie des Spielfeldes zu Boden. Wenige Meter neben ihm war der Böller explodiert. Sander hielt sich die Hände vor das schmerzverzerrte Gesicht. Er rollte sich hin und her – wie ein Spieler, der gerade durch eine brutale Grätsche gestoppt wurde.

In anderer Form artikulierte sich Gewalt im Februar 2006 auf dem Bahnhof in Stendal. Fans des FC Hansa Rostock, die sich auf dem Weg nach Braunschweig befanden, hörten von der kurzfristigen Absage der Begegnung, bewarfen Polizisten anschließend mit Steinen und zündeten deren Autos an. Sieben Monate später zwangen randalierende Fans des FSV Zwickau ihren Präsidenten zum Rücktritt. Knallkörper und Leuchtraketen landeten auf dem Spielfeld und auf den Tribünen. Unter Tränen verabschiedete sich Klubchef Volker Seifert: „Ich kann es nicht fassen, dass man von den eigenen Fans abgeschossen wird. So etwas kann ich nicht mittragen.“

Читать дальше