Ein Blick in die Vereinschronik von Dynamo Dresden gibt Aufschluss. Als Sportvereinigung der Volkspolizei wurde der Klub 1948 gegründet. Beim Gewinn der Meisterschaft 1953 war aus VP Dresden bereits die SG Dynamo geworden. Diese wurde Hals über Kopf nach Ost-Berlin verpflanzt. Der BFC Dynamo war geboren, und Dresden hatte über Nacht keine Erstligamannschaft mehr. 1962 hatte sich Dynamo berappelt, der Wiederaufstieg in die erste Klasse glückte. Das Team etablierte sich als stärkster Gegner seines einstigen Ablegers BFC Dynamo.

Erich Mielke, Chef des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), betrachtete den BFC als sein persönliches Spielzeug. Er duldete keine aufmüpfige Konkurrenz, ließ Dresdner Spieler wegen angeblicher Fluchtpläne verhaften und lebenslang sperren. Dynamo war geschwächt. Doch damit nicht genug. Hanns Leske dokumentiert in seinem Buch „Erich Mielke, die Stasi und das runde Leder“, dass viele Talente zum BFC delegiert wurden und dass einige der zehn in Serie gewonnenen Meisterschaften von 1979 bis 1988 durch den Einfluss von korrupten Schiedsrichtern zustande kamen. Der BFC Dynamo illustrierte den Zentralismus und die sportliche Planwirtschaft am besten. Er wurde zu einem Symbol für die schlechten Seiten der DDR.

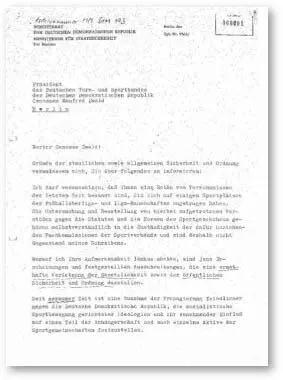

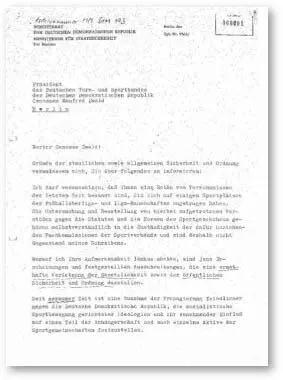

Sorgen der Staatsmacht: Stasi-Chef Mielke dokumentiert seine Furcht vor ungezügelten Fanmassen.

Die gegnerischen Fans wollten sich das nicht gefallen lassen. Schon in den 1970er und 1980er Jahren wurde der Fußball im Osten als Plattform für Gewalt genutzt. Penibel hatte das MfS darüber Buch geführt. Jeder Fanklub wurde gelistet, jeder Faustschlag, jede abfällige Geste. Im Stasi-Sprachgebrauch war von „Rowdytum“ die Rede, von „öffentlicher Herabwürdigung“ oder dem „Widerstand gegen staatliche Maßnahmen“. Stasi-Chef Mielke fasste seine Sorge in einem Brief an Manfred Ewald, den Präsidenten des Deutschen Turn- und Sportbundes (DTSB), einmal so zusammen: „Die Handlungen sportfeindlicher und krimineller Elemente stören nicht nur die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Sie schaden in erheblichem Maße der politischen Entwicklung und dem Ansehen der sozialistischen Sportbewegung in der Deutschen Demokratischen Republik.“

Mielke hatte aufrührerische Massen gefürchtet, die das Stadion als Bühne für politische Proteste hätten nutzen können. In den Stadien hatte er weniger Macht als anderswo. Die Polizei ging deshalb hart und kompromisslos gegen Gewalttäter vor. In dem Buch „Schwarzer Hals, gelbe Zähne“ von Veit Pätzug schildert ein Dynamo-Fan einen unfreiwilligen Besuch in einem Berliner Gefängnis aus dem Jahr 1984: „Dann ging es zu Einzelverhören, alles ausziehen, da wurde denen in jede Ritze geguckt. Dort ist dann ein Mädel durchgedreht und hat rumgeschrien, die Bullen haben die vor Ort zusammengetreten.“ Zu Auswärtsspielen im Europapokal waren ganze Waggons für Stasi-Mitarbeiter reserviert. In der Saison 1984/85 sicherten rund 5.500 Sicherheitskräfte pro Spieltag die Stadien der DDR. An die Öffentlichkeit gelangte wenig, der Staat hatte die Medien im Griff. Sie fälschten die Zahl der Festnahmen und verharmlosten die Randale. Die Feindbilder Polizei und Politik wuchsen.

Ebenso wie die Rivalitäten zwischen den Klubs: Die besten Spieler wurden wie Schachfiguren verschoben. In Leipzig landeten sie bei Lokomotive, der Stadtrivale BSG Chemie, heute FC Sachsen, ging leer aus. In Thüringen freute sich Carl Zeiss Jena, der Zorn beim Konkurrenten Rot-Weiß Erfurt schwoll an. Mit der sportlichen Dominanz des BFC Dynamo schwand indes das Interesse in Ost-Berlin, die Zuschauerzahlen sanken. Es brach eine Zeit an, in der sich die wenigen hart gesottenen BFC-Fans solidarisierten – und radikalisierten. Viele sonnten sich in der Nische der Ungewollten. Als ihre Feinde bezeichneten sie die Wendehälse. Sie sprachen von Spießern, die zum Parteitag die DDR-Flagge schwenkten, aber im Stadion der Staatsmacht den Finger zeigten. Beim BFC wusste jeder wegen der Nähe zur Stasi, dass es sich um keine Widerstandskämpfer handeln konnte. Noch heute prangt das Leitmotiv bei den Spielen auf einem großen Plakat: „Euer Hass macht uns stark.“

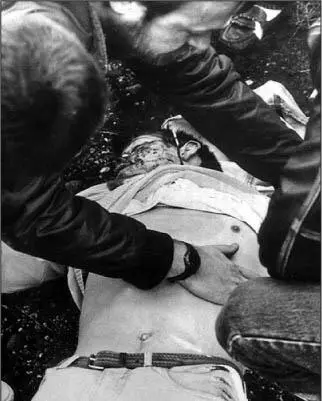

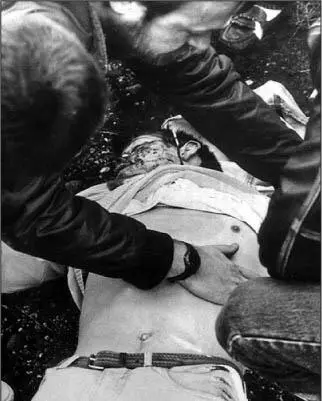

Am 12. Mai 1984 griffen BFC-Fans in einem Zug „26 kubanische Werktätige an“, wie es das MfS vermerkte. Sie riefen „Kanaken raus!“ und „Juden raus“. Im November 1989 überfielen Berliner in Jena eine Tankstelle, sie plünderten und lieferten sich Kämpfe mit der Polizei. Später griffen jugendliche BFC-Fans ein Asylbewerberheim in Greifswald an. Auch am 3. November 1990, beim Spiel gegen Sachsen Leipzig, kam es zu schweren Krawallen. Die Polizisten waren überfordert, zogen ihre Waffen – und erschossen den 18 Jahre alten BFC-Fan Mike Polley. Es war der schockierende Prolog einer traurigen Zeit. Das geplante Vereinungsländerspiel zwischen BRD und DDR wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. „Kampfansage im Osten“, titelte der Stern damals.

Anfang der 1990er Jahre war die Polizei überfordert, sie schwebte in aufgelösten Strukturen und kannte ihre Grenzen nicht. Auch Hooligans aus dem Westen tauchten nun in den rechtsfreien Raum ein und nutzten die ostdeutschen Stadien als Spielwiese. Am 20. März 1991 fand die Gewaltarie eine Fortsetzung: Beim Viertelfinal-Rückspiel im Europapokal der Landesmeister zwischen Dynamo Dresden und Roter Stern Belgrad randalierten hunderte Dresdner Fans. Sie wollten sich für das rabiate Vorgehen der Belgrader Polizei während des Hinspiels rächen. Dynamos letztes Europacupspiel endete im Fiasko. Vor laufenden Fernsehkameras fuhren Wasserwerfer ins Rudolf-Harbig-Stadion ein – die Partie musste abgebrochen werden. Der Vorfall löste eine ungekannte Sicherheitsdebatte aus.

Prolog einer traurigen Zeit: Der Tod des Berliner Fans Mike Polley am 3. November 1990 brennt sich tief ein in die Geschichte des deutschen Fußballs.

Doch die Gewalt im ostdeutschen Fußball ist kein reines Erbe der DDR. Die Vereine waren dem neuen Deutschland nicht gewachsen. Die Verantwortlichen stürzten sich Hals über Kopf in den Kapitalismus, gewaltbereite Fans waren ihnen egal. Sie hofften auf das schnelle Geld – und sie bekamen es. Die besten Spieler wurden verscherbelt, die Einnahmen landeten auf dubiosen Konten. Funktionäre gaben sich die Klinke in die Hand, Spieler drohten mit Streik, Gehälter wurden verspätet oder gar nicht gezahlt. Das Chaos entwickelte sich zur Tradition.

Wie Zirkusartisten auf dem Hochseil balancierten die Vereinsmanager am Abgrund entlang. Sportlich stürzte der BFC Dynamo bis in die fünftklassige Verbandsliga. Dynamo Dresden landete zeitweilig in der Oberliga, und Lokomotive Leipzig gründete sich in der 11. Liga neu. Der 1. FC Magdeburg, Europapokalsieger der Pokalsieger 1974, ist sportlich nie abgestiegen. Trotzdem fand er sich 2002 in der 4. Liga wieder. Er war Opfer von Reformen, Zwangsabstieg und Zusammenlegungen von Spielklassen geworden. Viele Fans haben das nicht verkraftet. Sie wurden vom Gefühl der ewigen Benachteilung geplagt. So bildeten sich im Schatten des Niedergangs düstere Abenteuerspielplätze.

Am schlimmsten traf es den BFC Dynamo. Er wird mittlerweile als klaffende Wunde des deutschen Fußballs beschrieben. Für viele Ostdeutsche ist der BFC ein Relikt vergangener Zeiten, mit dessen Hilfe sich der Frust über das alte System konservieren lässt. Hier kann jeder seine persönliche Rache an der Geschichte nehmen. „Die Last der Vergangenheit tragen wir noch immer“, sagt Mario Weinkauf, der 2004 zum Präsidenten des BFC gewählt wurde. Weinkauf sitzt auf einer grauen Couch in der brüchigen Geschäftsstelle in Hohenschönhausen, im Osten von Berlin gelegen. Er streicht sich über seine Krawatte und blickt gedankenverloren zu Boden. Als Boss des DDR-Rekordmeisters muss er viel zurückschauen, um ein bisschen nach vorn blicken zu dürfen.

Читать дальше