So wie Toni Meyer sich veränderte, so veränderte sich auch die Szene der Hooligans. Die Stadien wurden sicherer, durch Blocktrennung und Kamerasysteme, die Strafen wurden drastischer. Sozialpädagogen aus Fanprojekten kümmerten sich zunehmend um jugendliche Fans. Der klassische Hooliganismus aus England, so wie ihn Toni Meyer hautnah erlebte, trat in einen Auflösungsprozess. „Heute bestimmt nicht mehr der Spielplan den Gegner, heute bestimmen die Kontakte den Gegner.“ Manchmal trifft er Schläger der neuen Generation, das lässt sich nicht vermeiden. Dann werden ihm die Geschichten brühwarm aufgetragen. Toni Meyer hat noch immer einen gewissen Status in der Szene, auch wenn er das gar nicht will. Die Münchner Hooligans verabreden ihre Schlägereien per Handy. Sie treffen sich wie die meisten anderen in Deutschland in der Abgeschiedenheit. In Waldstücken, auf Wiesen oder in Industrieanlagen. Das oberste Ziel: Die Polizei darf nichts mitbekommen. Gleichstarke Gruppen stürmen aufeinander los. Eine, maximal zwei Minuten dauert so ein Kampf. Manchmal stellen sie sich ein zweites Mal auf. Studenten, Ärzte, Arbeiter oder Polizisten. Der Fußball ist weit weg.

Toni Meyer hat die Seiten gewechselt, er ist nur noch Theoretiker. Er arbeitet jetzt in einer sozialen Einrichtung, die sich um Jugendliche kümmert. Er, der die Gewalt so sehr liebte, sorgt nun dafür, dass andere ihr nicht verfallen. Er hat schon viele Jugendliche vom falschen Weg abgebracht. Er wirkt auf sie ein, spricht mit ihnen und versucht Lösungen zu finden. Wenn jemand in Schwierigkeiten ist, versucht er den Schaden zu begrenzen. Er begleitet junge Straftäter zu den Gerichtsverhandlungen, andere besucht er zu Hause oder im Gefängnis. Immer wieder hört er die gleichen Geschichten. Von Gewalt-, Drogen und Eigentumsdelikten. Toni Meyer will seine Problemfälle nicht aufgeben. „Man darf ihnen nicht das Gefühl geben, dass sie keine Perspektive haben“, sagt er. Sätze wie diese hören die Jugendlichen oft. Doch aus seinem Mund, sagen sie, klingen sie ein bisschen glaubwürdiger. Mit großer Freude spricht er über sein zweites Leben. Bereut er sein erstes? Toni Meyer schiebt seinen Teller in die Mitte des Tisches. Er überlegt einen Moment. „Warum sollte ich das bereuen?“, fragt er zurück. „So habe ich damals empfunden.“ Er geht offensiv mit seinen Erinnerungen um, er möchte sie in einem Buch veröffentlichen. Das Manuskript hat er fertiggestellt. Nur die Suche nach einem Verlag gestaltet sich schwierig. Viele wollen ihm kein Forum bieten. Nicht ohne kritische Einordnung. Toni Meyer wird weitersuchen.

Bleibt eine letzte Frage. Vermisst er die Adrenalinstöße? „Nein“, sagt er. Manchmal machen sich die alten Reflexe bemerkbar. Wenn seine Freundin von jemandem angesprochen oder schief angeschaut wird, ertappt sich Toni Meyer manchmal dabei, wie die Lust wieder in ihm aufsteigt. Doch er kann sich beherrschen. Er holt sich den Kick nun woanders. In seiner Freizeit geht er surfen, fährt Motorrad, Kajak und Snowboard. Oder er geht ins Sportstudio und boxt. Ganz legal. Zum FC Bayern geht er nicht mehr regelmäßig, in der Hierarchie der Fankurve beansprucht er keinen Platz mehr.

Das Handy von Toni Meyer klingelt. Sein Sohn teilt ihm mit, dass er krank geworden ist und nicht zum Nachhilfe-Unterricht gehen kann. Toni Meyer wird ihn bei der Lehrerin abmelden. Er redet gern über seinen Sohn, er ist sehr stolz auf ihn. „Er befindet sich gerade in einem schwierigen Alter.“ Ob sich der Junge schon geschlagen hat? „Nein!“ Die Antwort kommt ohne Zögern. „Und darüber bin ich sehr froh.“ Toni Meyer kennt die Geschichten von Gewalt, Schmerz und seltsamen Süchten. Er muss sie nicht noch einmal hören. Erst recht nicht von seinem eigenen Sohn.

2 Im Osten nichts Neues

In den Stadien der neuen Bundesländer haben sich dunkle Abenteuerspielplätze gebildet, doch die Gewalt ist kein reines Erbe der DDR

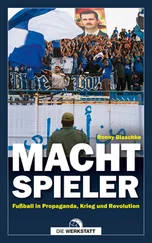

Rechts hinter seinem Schreibtisch liegen die Fotos immer griffbereit. Groß sind sie, wie Plakate, und gestochen scharf. Volkmar Köster lässt sich nicht lange bitten, er führt seinen rechten Zeigefinger diagonal über das Motiv. Eine voll besetzte Tribüne, vermummte Gestalten, grell flackernde Leuchtraketen. Köster, der 1999 den Posten des Geschäftsführers bei Dynamo Dresden übernahm, atmet tief durch. Die Geschichte, die er erzählen will, hat ihm schwer zu schaffen gemacht: Am 18. Februar 2005 spielt Dynamo im Karlsruher Wildparkstadion, in der 2. Liga. Die 67. Spielminute ist angebrochen, da klingelte hunderte Kilometer weiter, in einem Sportlerheim in der Oberlausitz, das Telefon. „Macht die Kiste an, jetzt knallt’s“, verkündete eine Stimme am anderen Ende. Sekunden später knallte es tatsächlich. Raketen flogen aus dem Dynamo-Fanblock in die Kurve der Karlsruher und auf den Rasen. Ein Spiel wurde lebensgefährlich. Anschließend wollten Dresdner Randalierer den gegnerischen Block stürmen. Mit Mühe brachte die Polizei die Situation unter Kontrolle. Schiedsrichter Fleischer musste die Begegnung für zehn Minuten unterbrechen. Die Spieler kamen mit einem Schock davon.

Volkmar Köster redet sich in Rage, wenn er an diesen schwarzen Freitag zurückdenkt. „Das war geplant, man konnte die Uhr danach stellen. Diese Geistesgestörten müsste man in den Steinbruch schicken.“ Köster hat aus dem einstigen Chaosklub Dynamo wieder ein seriöses Unternehmen gemacht, das hat ihn viel Kraft gekostet. Er musste Schulden senken, den Gerichtsvollzieher zufriedenstellen und Strukturen schaffen. Damit hatte er sich arrangiert, irgendwie. Aber mit der Gewalt konnte er nicht rechnen. Die Vorfälle in Karlsruhe reihten sich ein in eine lange Liste. Dynamo, der achtmalige DDR-Meister, dekoriert mit 98 Europapokalspielen, lenkt die Aufmerksamkeit immer wieder auf den Osten der Republik. „In Dresden hat der Ausnahmezustand Tradition“, schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung. 150 bis 200 Gewalt suchende Fans, von der Polizei wegen ihrer Radikalität als „Kategorie C“ geführt, soll es im Umfeld von Dynamo geben. Hinzu kommen hunderte Mitläufer. Bundesweit lösen ihre Auswärtsreisen die höchste Sicherheitsstufe aus.

So auch am 27. Oktober 2006. Während des Regionalligaspiels gegen die Amateure von Hertha BSC kam es im Berliner Jahn-Sportpark zu schweren Ausschreitungen. Dresdner schmissen Gaskartuschen, zerlegten Bierstände und schwangen die erbeuteten Stangen und Rohre gegen Polizisten. Diese wiederum setzten Schlagstöcke und Pfefferspray ein. 23 Beamte wurden verletzt. Wieder schaute die Öffentlichkeit auf Dresden. Die Telefone in der Geschäftsstelle standen nicht mehr still. Kamerateams reisten nach Sachsen. Auf der Suche nach hässlichen Bildern. Theo Zwanziger, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), drohte mit Punktabzügen und Zwangsabstieg. Der Druck auf die Klubführung wuchs. Erst recht, nachdem der Vorwurf laut wurde, dass Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer, Olaf Schäfer, selbst als Hooligan aktiv gewesen sein soll. Der DFB aber drückte ein Auge zu und verhängte wegen der Randale nur eine Strafe von 15.000 Euro.

Doch nicht nur Dresdner Fans kultivieren den tot geglaubten Hooliganismus. Auch im Schatten anderer Traditionsklubs der ehemaligen DDR-Oberliga haben sich Enklaven gebildet, in denen Minderheiten durch Gewalt und Rassismus die friedliche Mehrheit in Misskredit bringen. In Deutschland stammen laut Polizei mehr als die Hälfe aller Gewalt suchenden und gewaltbereiten Fußballfans, also zwischen 5.000 und 6.000, aus den neuen Ländern. Natürlich werden auch im Westen, Norden und Süden Krawalle gemeldet – aber nicht in diesem Maße. „Das macht uns sehr nachdenklich“, sagt Hans-Georg Moldenhauer aus Magdeburg. Er ist Präsident des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) und Vizepräsident des DFB: „Dieses Phänomen ist historisch gewachsen.“

Читать дальше