Linda Dielemans

Im Schatten

des Löwen

Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf

Verlag Freies Geistesleben

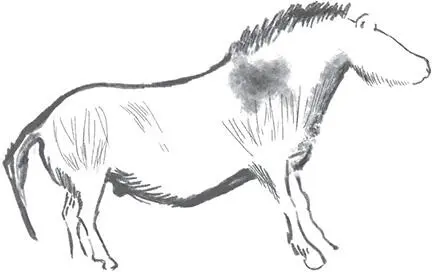

Der Löwenmann kam nur dann, wenn sie es nicht erwartete. Rief sie ihn, antwortete er nicht. Suchte sie ihn, war er nirgendwo zu finden. Aber wenn sie unter den Sternen mit den Herden dahinrannte, zwischen den Rentieren mit ihren dunklen Geweihen oder den Pferden mit ihren wehenden, zottigen Mähnen, war er manchmal einfach so da. Dann fühlte sie seinen funkelnden Blick schon, bevor sie ihn sah.

Oft war er nicht mehr als ein Schatten, ein Schemen halb versteckt in den Atemwolken der in der eisigen Kälte dampfenden Tiere. Manchmal rannte er neben ihr her. Mit seinen langen, schlanken Beinen hielt er leicht mit ihr Schritt. Er trug immer dieselbe Kleidung. Eine geschmeidige Hose aus dunklem Leder. Gefütterte Stiefel. Einen Mantel mit einem Kragen aus weißem Fuchspelz und verziert mit Streifen von rotem Ocker. Aber er war kein gewöhnlicher Mann. Er hatte den Kopf eines Löwen. Seine Ohren waren weich und rund, bedeckt mit hellbraunem Fell. Scharfe Zähne blitzten in seinem Maul, und seine Augen waren gelb mit kleinen, schwarzen Pupillen. Intelligente Augen. Gefährliche Augen.

Sie wusste nicht, wieso es ihn gab. Niemand hatte je von ihm gehört. Sie hatte ihn zwar gefragt, wer er sei, aber er antwortete nie. Sie wusste nicht, ob er nicht sprechen konnte oder es vielleicht nur nicht wollte. Aber sie wusste, dass er da war, um ihr zu helfen. Er kannte sie, das sah, das fühlte sie. Und sie kannte ihn. Irgendwo tief im Inneren kannte sie diesen Löwenmann. Sie wusste nur noch nicht, wie.

Also fragte sie ihn nichts mehr. Sie wollte ihn nicht aus ihren Träumen verjagen. Irgendwann würde sie entdecken, wer er war, aber vorläufig wollte sie mit seiner Gesellschaft zufrieden sein. Durch ihn war sie nicht mehr so allein.

«Junhi! Junhi, wo bist du?»

Die Männerstimme sickerte ihr in die Ohren. Die rennenden Pferde lösten sich vor ihren Augen auf und machten einer leeren Ebene Platz. Erst jetzt bemerkte Junhi wieder, wie kalt der Wind war; ihre Nasenspitze spürte sie längst nicht mehr. Der Duft von gefrorener Luft füllte ihre Nasenlöcher, und Eiskristalle hatten sich in ihre Augenwinkel eingenistet. Sie stachen, während sie sie wegzwinkerte.

Sie war hier schon viel zu lange. Hinter ihr schien eine bleiche Sonne. Sie stand tief an dem hellblauen Himmel, die Felsen entlang der Flusskurve in der Ferne blockierten das Licht. Wind und Schatten arbeiteten zusammen, um sie in Eis zu verwandeln.

Junhi fröstelte. Warum hatte sie sich nicht mit dem Rücken gegen die Felswand gesetzt? Da wäre sie schön windgeschützt gewesen.

Aber hier träume ich besser, dachte sie, ich brauche die Kälte, um zu träumen. Der Wind muss mir in den Ohren sausen. Es muss wehtun.

Sie hatte möglichst viele Rentierhäute mitgerafft, als sie heute früh aus der Wohnhöhle gehuscht war, und sie alle um sich geschlagen, um Schultern und Beine, über den Kopf. Es war nicht genug. Ununterbrochene Schauder durchzuckten ihren Körper und sorgten für verkrampfte Muskeln. Aber sie musste aufstehen. Jemand näherte sich.

Sie ließ die Häute von sich abgleiten und drückte sich hoch. Sofort knickten ihr die Beine weg. Sie kribbelten schmerzhaft, und sie konnte gerade noch verhindern, dass sie mit dem Gesicht auf dem Boden landete. Der Mann in der Ferne beeilte sich zu ihr. Es war Dahs. Natürlich er, wer sonst?

«Was tust du hier?», fragte der Jäger mürrisch. Er zog sie hoch, als hätte sie kein Gewicht.

«Wie oft hat Uma dir schon gesagt, du sollst dich nicht so weit entfernen? Selbst die Hunde wissen, dass es gefährlich ist, im Winter allein draußen zu sein. Wenn die Kälte dich nicht zu fassen kriegt, dann tun es die Hyänen. Sie haben Hunger. Ich höre sie jeden Abend heulen, und sie kommen immer näher.»

«Ich habe meinen Speer dabei, Dahs», antwortete Junhi. «Ich angle gerade. Ich wollte gerade ein Loch ins Eis schlagen.»

Dahs starrte sie an.

«Angeln, womit? Ich sehe weder Haken noch Seil. Lüg mir nichts vor. Du hast wieder geträumt, ich sehe es dir an. Wie oft muss Uma dir noch sagen, dass du damit aufhören sollst? Tukh ist unser Träumer. Tira ist seine Schülerin, nicht du!»

Dahs’ dunkle Augen waren unter seinen schwarzen Augenbrauen versteckt. Gefrorener Atem hing in seinem Bart und Schnäuzer.

Es interessiert mich nicht, was Uma sagt, dachte Junhi, ob sie nun die Stammesmutter ist oder nicht. Sie kann mich nicht ausstehen. Und ich sie auch nicht.

Aber sie schwieg.

«Komm», sagte Dahs. «Es ist Zeit für die Jagd. Wir sind der Herde lange genug gefolgt. Manche Tiere sind müde und hungrig und bleiben zurück. Wir müssen schnell sein, bevor sie von den Löwen geschnappt werden.»

«Ja», antwortete Junhi, aber sie hatte nicht wirklich zugehört.

«Komm», sagte Dahs nochmals. Er schwieg einen Moment, aber dann fasste er Junhi am Kinn und zwang sie, ihn anzuschauen. Seine rauen Finger gruben sich in ihre Wangen.

«Junhi! Schau mir in die Augen. Die Träume sind nicht für dich. Halte dich davon fern.»

«Du tust mir weh!», ächzte sie.

«Dann merkst du dir vielleicht einmal, was ich sage.»

Er ließ sie los und ging davon. Junhi blieb nichts übrig, als ihm zu folgen. Sie rieb sich übers Gesicht, aber sie konnte das Gefühl von Dahs’ glühenden Fingerspitzen nicht wegwischen.

In der Ferne war ein Raubvogel zu hören. Junhi kniff die Augen zu Schlitzen zusammen und spähte in die Luft. Kein Vogel weit und breit. Es war das vereinbarte Zeichen.

Sie schnalzte mit der Zunge, um den anderen Bescheid zu geben, die genau wie sie reglos hinter dem Felsen versteckt dahockten. Langsam kamen sie hervor, die Speere im Anschlag. An der anderen Seite der Herde hatte der Ruf des Raubvogels noch weitere Schatten aus ihrem Versteck gelockt. Junhi konnte sie zwischen den Beinen der Rentiere hindurchschleichen sehen, die Köpfe geneigt und genau wie sie auf der Hut.

Die Herde graste im Tal, sich der Gefahr, die sich entlang ihrer Flanken bewegte, nicht bewusst. Eines der Rentiere hob den Kopf, schnupperte in der vor Kälte knisternden Luft, und Junhi versuchte, seinen Blick zu fangen. Aber es sah sie nicht. Die Rentiere in ihren Träumen sahen sie immer. Sie wussten, wer sie war, und ließen sie so nah an sich heran, dass sie sie berühren konnte. Aber nicht dieses Rentier. Nicht diese Herde.

Schon bald fuhr das Tier fort zu grasen. Sein Geweih bewegte sich träge mit seinem Kopf, und seine Hufe und die weichen Lippen bewegten sich bei der Suche nach dem krustigen Moos, das die Rentiere so gern fraßen, über den Boden. Nur gut, dass es Junhi nicht gesehen hatte. Denn das hier war kein Traum. Das hier war die große Jagd. Heute ging es um Nahrung. Um Kleidung und um Sehnen und Knochen.

Die Jäger schlichen sich von hinten an die Herde heran, wo die schwachen Tiere sein würden. Sie standen ein wenig abseits, als hätten die anderen sie schon aufgegeben. Es waren fünf. Aber fünf waren mehr als genug. Ihre Köpfe schossen der Reihe nach in die Höhe, unruhig und wachsam. Sie wussten, dass sie größere Gefahr liefen als ihre Artgenossen.

Wieder ertönte der Ruf des Raubvogels.

«Jetzt!», rief Junhi und stürmte zusammen mit den anderen Jägern vor, zwischen die abgesonderten Tiere und die übrige Herde. Ängstliche Schreie klangen durch das Tal, gefolgt von dem überwältigenden Lärm von Hunderten Hufen, als die Herde in Bewegung kam. Junhi rannte, johlend und pfeifend, während sie ihren Speer durch die Luft schwenkte und damit ab und zu drohend in Richtung der Tiere stach, die vor ihr wegtrabten. Sie schaute sich kurz um. Es war ihnen gelungen, den größten Teil der Herde in die andere Richtung laufen zu lassen. Ein Meer aus kurzen, weißen Schwänzen und dunklen Geweihen warf Klumpen von Erde und hartem Schnee in die Luft. Einer der die Tiere verfolgenden Jäger schrie und griff sich ins Gesicht. Junhi grinste. Das würde ein blaues Auge werden.

Читать дальше