Wenn Fäuste fliegen: Hooliganismus in der Hamburger Innenstadt.

Wenn Fans feiern: Die Südkurve im Münchner Olympiastadion unterlag einer strengen Hierarchie.

1981. Sein erstes Auswärtsspiel mit dem FC Bayern führte Toni Meyer mit zwei Freunden nach Frankfurt. Die 15-Jährigen hingen sich an eine größere Fangruppe, in der Masse fühlten sie sich stark. Sie durchquerten das Rotlichtviertel, sahen Prostituierte und Junkies. Zwei Stunden später standen sie im Waldstadion in der Gästekurve. Toni Meyer sah kaum etwas vom Spiel, er wirkte verloren zwischen den schwitzenden Leibern. Ein Becher Bier landete in seinem Nacken, auf seiner Schulter drückte jemand eine Zigarette aus. Fußball kann grausam sein, dachte er sich. Oder schaurigschön. Toni Meyer lernte einige kennen, die in der Szene etwas zu sagen hatten. Er hörte viele Geschichten. Von brutalen Schlägereien und einmaligen Adrenalinstößen. Seine Neugier wuchs. In Frankfurt war noch alles harmlos, niemand kam zu Schaden. Doch der Fußball wird ihn nie wieder loslassen.

Toni Meyer schildert diesen Tag sehr bildhaft, wie alle seine Anekdoten. Er nutzt seinen ganzen Körper. Wippt hin und her, malt mit dem rechten Zeigefinger Figuren in die Luft. Anfang der 1980er Jahre hat alles begonnen. Er trat dem Fanklub Südkurve 73 bei, kaufte sich eine Dauerkarte für das Olympiastadion, und auch auswärts war er meistens mit dabei. Irgendwann, er war noch nicht volljährig, entdeckte er den Alkohol für sich. An manchen Wochenenden schnallte er sich im Gesellschaftswagen des Zuges mit seinem Gürtel an der Theke fest. Er soff bis zur Bewusstlosigkeit, Bier, Whiskey und Wodka. Wenn er Stunden später in einer Ecke des Waggons aufwachte, schüttelte er sich kurz und robbte zurück an die Bar. „Für fast zwei Jahre war das Saufen wichtiger als der Fußball“, erzählt Toni Meyer und schüttelt verlegen den Kopf. Als würde er es bereuen.

Toni Meyer hatte sich Respekt erarbeitet, im Fanblock und an der Theke. Er war aufgestiegen in der Hierarchie der Südkurve. Der Rückhalt gab ihm ein Gefühl der Stärke. Danach hatte er sich gesehnt: Anerkennung in einer Gruppe. Ohne Korsett, ohne Vorschriften. Dieser Glaube an eine neue Freiheit hat ihn ein wenig übermütig werden lassen. Zu dieser Zeit machte er seine ersten Erfahrungen als Fußballrowdy. Er prügelte sich mit gegnerischen Fans und beleidigte Polizisten. Die ersten Strafanzeigen flatterten ins Haus. Der Oberbegriff Hooligan schwappte aus England nach Deutschland. Toni Meyer brauchte eine Weile, um sich an diese Bezeichnung zu gewöhnen. Er war gut informiert, durch seine Kontakte kam er an britische Fanzeitschriften heran.

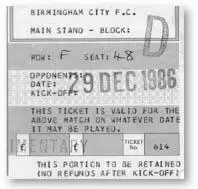

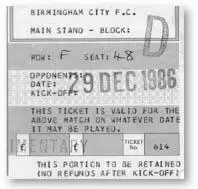

Dokument einer„Schulungsfahrt“: Ticket aus Birmingham.

Aber Hooligan? Das klang für ihn wie der missratene Name einer Kasperlefigur. „Der englische Mob“ jedoch hatte ihn schon lange fasziniert. „Die Stärke, der Zusammenhalt“, sagt er, das musste er sich mit eigenen Augen anschauen. Mitte der 1980er Jahre reiste er mit Freunden nach England, nach Chelsea, Millwall oder Nottingham. Er nannte das Schulungsfahrt: „Wir haben uns inspirieren lassen.“ Einmal geriet Toni Meyer mit Fans aus Birmingham in eine Schlägerei, ansonsten hielt er sich zurück. England war eine Nummer zu groß für ihn. Noch. In der Heimat ging es jetzt erst richtig los.

In Deutschland formierten sich im Schatten der Profiklubs berüchtigte Gruppen. Die „Gelsenszene“ in Gelsenkirchen, die „Adlerfront“ in Frankfurt, die „Red Devils“ in Nürnberg oder „Endsieg“ in Berlin. Auch in München wurden Fans von der Welle des englischen Hooliganismus erfasst, die nun über Europa rollte. Zahlenmäßig konnten sie nicht mit der Konkurrenz aus dem Westen mithalten. Deshalb schlossen sich 1986 Gleichgesinnte aus den verfeindeten Lagern des FC Bayern und des TSV 1860 zusammen. „Das hat am Anfang großen Krach gegeben“, sagt Toni Meyer. Den Namen der Gruppe möchte er nicht verraten. Der harte Kern bestand aus 30 bis 40 Personen, manchmal kamen auch 100 zusammen. Alkohol war nun vor den Schlägereien tabu, niemand durfte geschwächt werden. Auch die äußere Erscheinung wandelte sich. Toni Meyer legte Schal und Trikot in den Schrank. Er trug Bomberjacke, enge Röhrenjeans, Allround-Turnschuhe – und „Vokuhila“. Die ganze Gruppe sah so aus: wie eine militärische Einheit.

Eines will er an dieser Stelle klarstellen. „Wir waren unpolitisch, nicht rechts und auch nicht links. Wir wollten nur die stärkere Gruppe sein und die Farben unserer Stadt verteidigen.“ Er kann sich gut an die Typen mit den rasierten Schädeln und den braunen Bunthosen erinnern. Sie standen vor den Stadiontoren, verteilten Prospekte und suchten neue Mitglieder für ihre rechtsextremistischen Parteien. „Uns hat das kalt gelassen“, sagt Toni Meyer. Der politische Hintergrund der Hooligangruppen war von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Die meisten waren unpolitisch. In Gelsenkirchen mischten viele Türken mit, in Karlsruhe Kroaten und Serben, in München gehörten zwei Farbige der Szene an. In West-Berlin dagegen war die Zahl der Rechtsradikalen groß. Toni Meyer ging es nicht um politische Botschaften, ihm ging es um Gewalt. „Der Spielplan bestimmte unseren Gegner, fast an jedem Wochenende hatte es gekracht.“ Der Fußball war eine Zeitlang nicht mehr das wichtigste. Er war Begleitmusik, Mittel zum Zweck.

In den ersten Monaten herrschte Anarchie. Regenschirme dienten als Schlaginstrumente, Zeitungen wurden zusammengerollt und verwandelten sich in Knüppel. Einige Wahnsinnige warfen Steine, Flaschen, Leuchtkugeln und Dartpfeile. Erst dann kamen die Fäuste ins Spiel. Diese lebensgefährliche Prozedur wiederholte sich Woche für Woche, die Abläufe waren stets die gleichen. Jede Gruppe hatte einen Anlaufpunkt. Vor den Spielen des FC Bayern im Ruhrgebiet beispielsweise trafen sich die Münchner Hooligans in der Düsseldorfer Altstadt. Es gab keine Handys, es gab kein Internet. Späher wurden in die gegnerischen Lager entsandt, meistens waren es die Jüngeren, die am Bodensatz der Hierarchie auf den Aufstieg warteten. Manchmal verbündeten sie sich mit anderen Gruppen. Der FC Bayern pflegt seit Jahren eine Fanfreundschaft mit dem VfL Bochum. Irgendwann setzte sich der Mob in Bewegung, es ging weiter nach Gelsenkirchen oder Dortmund. Am Bahnhof des Zielortes warteten die Kontrahenten: In der Regel waren es blutige Empfänge. In München verhielten sie sich dagegen meist unauffällig. Die Regierung unter Franz-Josef Strauß hatte straffe Regeln eingeführt.

Toni Meyer fand Gefallen an seinem neuen Lebensinhalt. Wie die meisten seiner Mitstreiter bediente er nicht die Klischees. Er war kein sozial frustrierter Betonkopf. Selbst Anwälte und Ärzte flüchteten als Hooligans aus dem normalen Leben. Toni Meyer hatte seine Lehre als Schreiner in München vor Jahren abgeschlossen. Berauschend waren seine Noten nicht, doch das war ihm egal. Er schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch, arbeitete auf dem Bau oder als Lagerist. Karriere machen wollte er nicht. Noch nicht. Für eine längere Beziehung blieb keine Zeit, mit seinen Gedanken war er ohnehin woanders. Die Gruppe war ihm wichtig. „Die Loyalität.“ Adrenalin ist eine der stärksten Chemikalien im menschlichen Körper. „Ich habe das gebraucht. Der Alltag war wie weggeblasen“, sagt Toni Meyer und klingt wie ein Alkoholiker, der seine Sucht inzwischen besiegt hat. „Als Hooligan habe ich gemerkt, dass ich lebe, egal, ob ich ausgeteilt oder eingesteckt habe.“ Ihm sei klar, dass sich das für Unbeteiligte sehr seltsam anhören muss.

Читать дальше