Finalmente, los años 1994-2012 inician con un pico migratorio cercano al promedio estadístico de emigrantes del primer periodo (-44 147). Aunque pequeño si se lo compara con el pico migratorio del segundo, parece resaltar por un permanente saldo migratorio anual ubicado entre los treinta y los cuarenta mil emigrantes, lo que explica que en diecinueve años el total de emigrantes (-637 513 individuos) rebase la cifra del primer periodo, el más intenso de los tres.

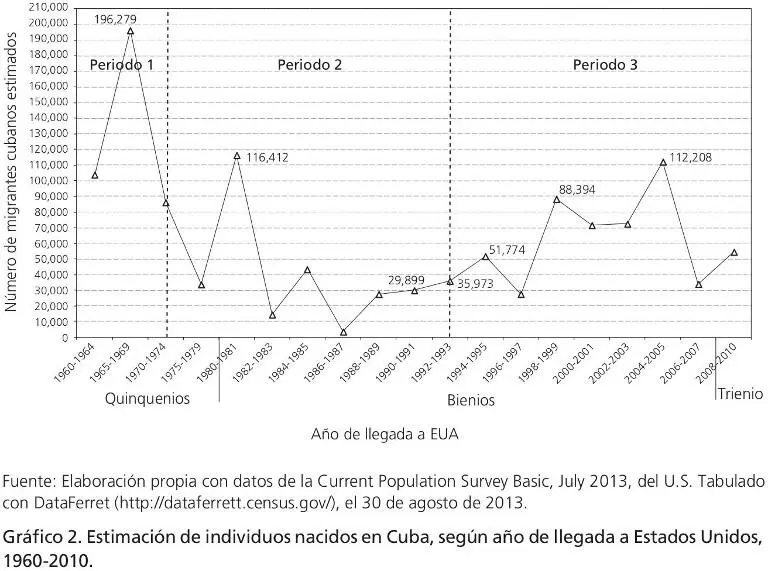

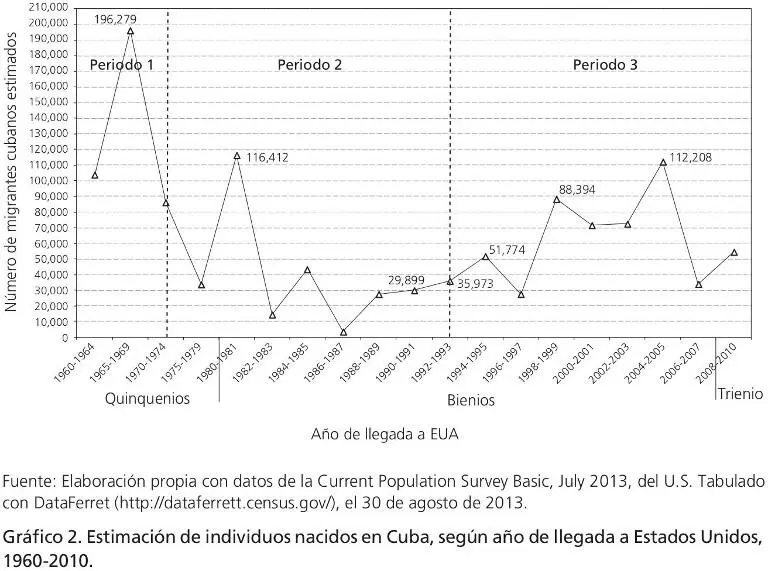

La comparación de estos saldos migratorios externos con las cifras de individuos nacidos en Cuba residentes en Estados Unidos —según año de llegada y estimados por la Current Population Survey-Basic (cps-b) de julio de 2013— parece confirmar el comportamiento del flujo basado en la fuente cubana, y que Estados Unidos fue el destino principal de los emigrantes cubanos, aunque los periodos propuestos difieran ligeramente en los años contabilizados (1960-2010) y en los de corte, debido a los criterios de agregación temporal de la información generada por la cps-b: 1960-1974 (tres quinquenios: quince años); 1975-1993 (un quinquenio y siete bienios: diecinueve años), y 1994-2010 (siete bienios y un trienio: diecisiete años) (gráfico 2).

En el gráfico 2 se muestra la masiva migración de cubanos a Estados Unidos en los años sesenta, avalancha provocada por el triunfo de la Revolución, en enero de 1959. Pero si se observa la diferencia entre la cifra de salida de Cuba y la de llegada a Estados Unidos en esos quince años (386 419 individuos estimados por la cps-b, de 1960 a 1974; es decir, el 66.06% del saldo migratorio según la fuente cubana: -584 875 emigrantes), podría suponerse que buena parte de los migrantes indicados por esta segunda fuente no viajaron directamente a Estados Unidos sino a países distintos (Venezuela, México y España, entre otros), donde quizás se establecieron o les sirvieron de trampolín para llegar finalmente a territorio estadounidense.

Como lo demuestran varias investigaciones, este flujo migratorio se distinguía de aquellos de naturaleza económica que le precedían tanto por su marcado carácter político, como por su composición socioclasista. Lo conformaban individuos que, en su gran mayoría, no simpatizaban con la revolución triunfante, pertenecían a los sectores de la clase media y alta del país y constituían una buena parte del capital humano profesional y económico de la isla en aquellos años. [6]

El segundo periodo, visto desde la fuente norteamericana, se caracteriza por la coyuntura migratoria de 1980 cuando en unos meses salieron de Cuba más de 125 000 personas por el puerto del Mariel, las cuales llegaron casi en su totalidad y de modo directo a Estados Unidos; pero, dadas sus características sociales, no fueron tan bien recibidas como la mayor parte de la primera oleada: 2746 individuos fueron considerados excluibles por las autoridades norteamericanas, por lo que se les encarceló a su llegada y más tarde fueron devueltos a Cuba. [7]Este hecho denota tanto el cambio en la composición sociodemográfica y de clase de la migración cubana a Estados Unidos con respecto al periodo anterior, como la conversión de la migración cubana en instrumento de presión política de los gobiernos involucrados. [8]

En este segundo periodo sorprende la estimación de la cps-b de 29 899 individuos nacidos en Cuba, que habrían llegado a Estados Unidos entre 1990 y 1991, lo que resulta muy alejado del saldo migratorio externo que indica la fuente cubana para estos dos años (-9152 emigrantes). Algo similar ocurre en el bienio 1992-1993, para el que la fuente norteamericana estima 35 973 individuos nacidos en Cuba que llegaron a Estados Unidos, mientras que la cubana consigna un total de -8907 emigrantes.

Estas diferencias podrían deberse a cuestiones técnicas de la estimación, a la recolección de los datos o al incremento en la llegada de cubanos a Estados Unidos, durante estos años, por vías indirectas, es decir, desde terceros países —y por esto no documentadas por Cuba—. Resultaría interesante, a futuro, comprobar las probables razones de estas discrepancias, máxime si se considera que la aguda crisis económica de Cuba a raíz de la desintegración del llamado campo socialista, del que dependía en buena medida la economía de la isla, se hizo evidente —aunque no del todo patente— a partir del bienio 1989-1990, por lo que es probable que los migrantes cubanos de estos primerísimos años noventa hayan decidido no retornar de manera definitiva a la isla después de haber salido como migrantes temporales por motivos de estudio o contrato laboral (Rodríguez, 1997: 52).

El tercer periodo migratorio (siguiendo la temporalidad de la fuente norteamericana) confirma el pico de 1994, acotado si se le compara con lo ocurrido en 1980, así como la tendencia sostenida de porciones grandes de cubanos que arriban a Estados Unidos durante la primera década del mismo. La llamada “crisis de los balseros”, en el verano de 1994, supuso que en unos meses abandonaran la isla cerca de 34 000 individuos, que, casi en su totalidad, arribaron a costas estadounidenses sin cobertura marítima o aérea segura como había acontecido en las oleadas migratorias previas. [9]

Los acuerdos migratorios firmados en 1994 y 1995 entre Cuba y Estados Unidos se encaminaron a finalizar con esa práctica, asentada en el tratamiento diferenciado de los migrantes cubanos que llegan a este segundo país por vía indocumentada o irregular, estimulados por la Ley de Ajuste Cubano. [10]Sin embargo, la tendencia mostrada por las fuentes consultadas apunta a la persistencia del fenómeno, quizás debido a la flexibilización de las políticas emigratorias promovidas por el gobierno cubano desde fines de los años noventa, y a la apertura de otros países de la región latinoamericana y de Europa a la inmigración cubana.

No obstante, lo que más llama la atención de los estimados de la cps-b para la segunda parte del tercer periodo —casi toda la primera década del siglo xxi— es la llegada a Estados Unidos, en el bienio 2004-2005, de una cantidad sustantiva de individuos nacidos en Cuba (112 208), muy cercana al estimado de 1980 (116 412) producida por la migración de los “marielitos”, y casi el doble de lo reportado para esos años por la fuente cubana consultada (-68 777).

De nuevo, más allá de las posibles causas técnicas de la discrepancia entre ambas fuentes, resulta significativa la evidencia del probable arribo de cubanos a Estados Unidos —sobre todo en la primera década de este siglo— vía terceros países.

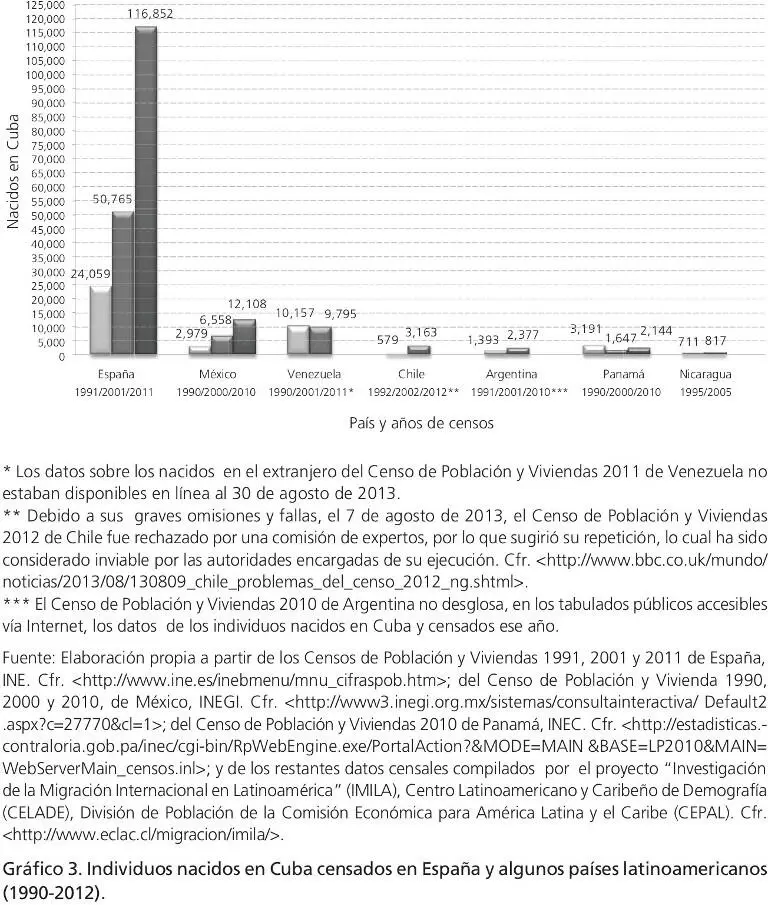

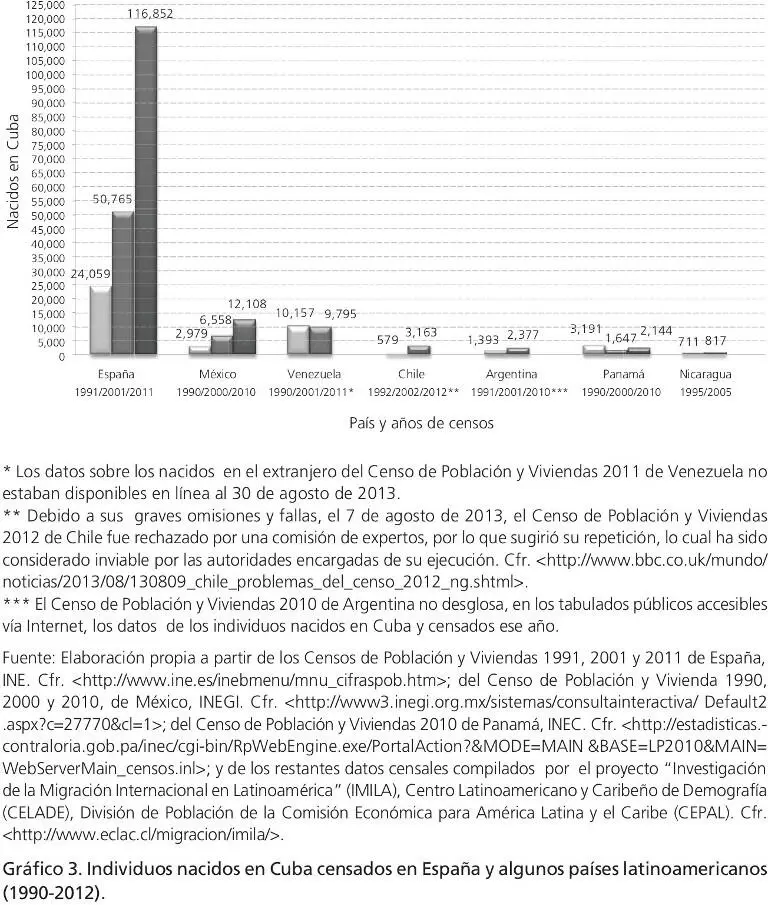

En este sentido, el incremento sistemático y sustantivo de los individuos nacidos en Cuba, residentes en otros países de la región y de Europa, de nueva y antigua inmigración cubana, no solo confirma el dinamismo y la versatilidad del fenómeno de 1990 a 2012, sino también el aumento de la migración de tránsito, regular e irregular, entre los cubanos de reciente migración (gráfico 3). [11]

En particular, el arribo de cubanos a España en las dos últimas décadas es muy significativo. Los datos censales confirman un crecimiento de más del 100% entre un censo y otro (1991, 2001 y 2011) y lo mismo ocurre en el caso de México (1990, 2000, 2010), aunque la magnitud de las cifras difiere sustantivamente a favor de España. No obstante, los datos sobre esta población en los censos más recientes de los demás países latinoamericanos no están disponibles o no han sido procesados, lo que impide confirmar la tendencia relativamente creciente que se ha observado en la última década del siglo xx. [12]

Читать дальше