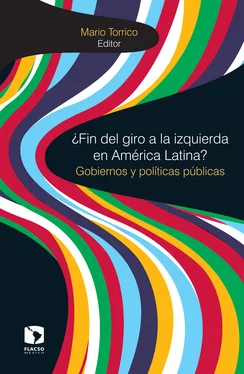

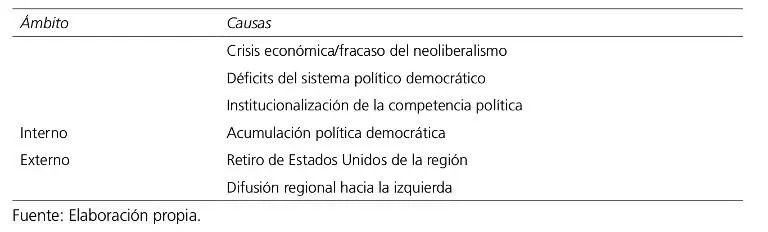

Cuadro 2. Causas del giro a la izquierda

En la discusión académica sobre los tipos de izquierda en América Latina se identifican dos corrientes: una que construye tipologías mutuamente excluyentes (que es predominante en los estudios) y otra que propone clasificaciones multidimensionales. En cuanto a la primera, ha tenido amplia difusión el planteamiento de Castañeda (2006) de que existen dos izquierdas en la región, una populista y otra socialdemócrata. La primera estaría presente en Venezuela, Bolivia y Argentina, y la segunda en Chile, Uruguay y Brasil. Para este autor solo la izquierda socialdemócrata representa un avance en términos de su responsabilidad fiscal, su pluralismo y su apertura a la modernidad, en tanto que el populismo es un retroceso histórico en todos los sentidos. Oxhorn (2009) y Weyland (2010) presentan clasificaciones muy similares, pero con distintas etiquetas; así, identifican una izquierda moderada donde las instituciones representativas tuvieron éxito (presente en Brasil, Chile y Uruguay) y otra contestataria que emergió del rechazo a esas instituciones (en Venezuela, Bolivia y Ecuador). Por su parte, Schamis (2006) y Lanzaro (2008) proponen una categoría intermedia entre las dos anteriores, misma que estaría caracterizada por su pasado nacional-popular y por el hecho de que está presente en países que nunca pudieron establecer un sistema de partidos institucionalizado (en Argentina, Nicaragua y Perú).

En las tipologías mutuamente excluyentes siempre aparecen de un lado Chile, Uruguay y Brasil, y del otro Venezuela, Bolivia y Ecuador, y se desvanecen las diferencias que hay en el interior de cada grupo, pero las clasificaciones multidimensionales añaden información importante. Así, por ejemplo, Panizza (2009) muestra que en Bolivia la participación directa y la deliberación de los actores sociales es muy alta, lo que la acerca al caso uruguayo y la aleja de la izquierda venezolana, pero que el poder del líder también es alto, lo que, de forma contraria, la aleja de Montevideo y la acerca a Caracas. Para Luna (2010) también hay similitudes entre la izquierda uruguaya y la boliviana (en relación con los límites sociales al poder) y entre esta y la venezolana (ya que ambas buscan cambios radicales). Finalmente, quienes hacen la propuesta más interesante son Levitsky y Roberts (2011), quienes identifican cinco grupos de dicha corriente política en la región: izquierda electoral profesional (en Brasil y Chile), izquierda orgánica de masas (en Uruguay), maquinaria populista (en Argentina y Nicaragua), izquierda populista (en Venezuela y Ecuador) y movimiento de izquierda (en Bolivia).

Al igual que en la discusión sobre qué es la izquierda, en el debate sobre los tipos de izquierda no queda claro si los autores están evaluando lo que dicen los líderes o lo que hacen, los orígenes de esos gobiernos o la forma en que gobiernan. Tampoco ayuda mucho que ese debate esté atravesado por prejuicios en contra de una parte de la izquierda de la región o esté planteado en términos normativos de la buena y la mala izquierda, algo que es notorio al menos en Castañeda (2006), Schamis (2006) 14y Weyland (2010). Pero ese tipo de sesgo también se aprecia en quienes se empeñan en defender, con ninguna evidencia sistemática, las experiencias de Venezuela, Bolivia y Ecuador (Laclau, 2006; Borón, 2012). En ese sentido, resulta lamentable que la batalla ideológica permee en los estudios científicos sobre los fenómenos políticos. 15

La tercera etapa de la discusión académica sobre el giro a la izquierda es reciente y está muy poco desarrollada. En ella se discute sobre los resultados de los gobiernos de izquierda: cómo gobernaron en términos del ejercicio de autoridad, qué reformas institucionales emprendieron y qué políticas impulsaron a nivel económico y social. Al respecto hay acuerdo en que las condiciones externas del giro fueron favorables debido al notable incremento de precios de materias primas que benefició a la región por al menos una década. Ello permitió a los gobernantes aumentar el gasto social, fomentar la participación económica del Estado (aunque con grandes variaciones entre países) y, al mismo tiempo, mantener en orden las finanzas públicas; es decir, sin abandonar la ortodoxia económica la izquierda pudo emprender políticas redistributivas, siendo predominantes los programas de transferencias monetarias condicionadas 16(Madrid, Hunter y Weyland, 2010; Levitsky y Roberts, 2011; Macdonald y Ruckert, 2009; Hershberg, 2010). En realidad, este tipo de programa social no es una innovación de la izquierda, ya que surgió en México a mediados de los años noventa (en pleno dominio priista) y después fue propagado en la región por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero la posibilidad que ofrecía de llegar a los sectores más necesitados y de obtener buenos resultados con poca inversión pública lo hizo muy popular entre los gobernantes. 17Esto muestra que un rasgo adicional de la izquierda latinoamericana actual es su pragmatismo.

Lo anterior significa que el giro a la izquierda no significó el fin del Consenso de Washington (Oxhorn, 2009; Silva, 2009), pero tampoco el inicio de una transición al socialismo, sino el intento de construir un capitalismo más incluyente (Levitsky y Roberts, 2011). Sin embargo, si bien el aumento de precios de materias primas permitió a los gobiernos impulsar políticas sociales de forma más activa que sus antecesores (con buenos resultados en términos de reducción de la pobreza y de la desigualdad), también redujo la presión para emprender reformas impositivas progresivas y para iniciar un proceso de transformación productiva que permitieran que los avances logrados fueran sostenibles en el largo plazo. En ese sentido, América Latina podría haber perdido una oportunidad histórica e incluso haber dado un paso muy peligroso debido a que la dependencia de las materias primas se profundizó y su vulnerabilidad externa aumentó (Hershberg, 2010).

En el aspecto político, los estudios destacan que los gobiernos de izquierda han mantenido las instituciones básicas de la democracia electoral y no han echado abajo el orden político; sin embargo, claramente en unos países los cambios han sido más radicales que en otros, ya que mientras en Brasil, Chile y Uruguay se ha respetado a las instituciones políticas existentes y a la oposición, en Venezuela, Bolivia y Ecuador se concentró el poder en el Ejecutivo debilitando los pesos y contrapesos entre poderes y prevaleció una práctica política confrontacional y polarizante (Levitsky y Roberts, 2011). Si bien esto lleva a afirmar que la democracia fue respetada más en el primer grupo que en el segundo, no puede ignorarse que los sectores políticamente excluidos antes del giro vieron incrementada su influencia en mayor medida en este que en aquel, y que, como consecuencia, la satisfacción con la democracia aumentó notablemente en los países gobernados, por lo que algunos consideran la izquierda populista y que en los de la izquierda socialdemócrata dicha satisfacción se mantuvo en niveles relativamente bajos (Madrid, Hunter y Weyland, 2010). En ese sentido, el reto para América Latina sigue siendo el mismo desde hace décadas: ¿cómo lograr una inclusión política plural? (Oxhorn, 2009).

El presente libro se inserta en la tercera etapa de estudios sobre el giro a la izquierda en América Latina, pero a la vez plantea interrogantes adicionales, por ejemplo, si este ha concluido, qué escenarios se abren a futuro para la región y qué retos deben afrontar los nuevos gobiernos con independencia de su signo ideológico. Sin embargo, es preciso señalar que las preguntas que han motivado cada una de las etapas anteriores aún no han sido completamente respondidas. Así, todavía está pendiente la corroboración empírica de las causas del giro, el estudio de los factores que explican por qué surgen distintos tipos de izquierda en la región y sus implicaciones, el análisis de por qué ciertos gobiernos decidieron emprender cambios más profundos que otros y el examen de si el aumento de precios de materias primas debió producir avances sociales mayores (evaluación de la gestión pública de la izquierda), entre otras interrogantes. El debate que se genere debe, además, procurar ser desapasionado y centrado en la evidencia disponible.

Читать дальше