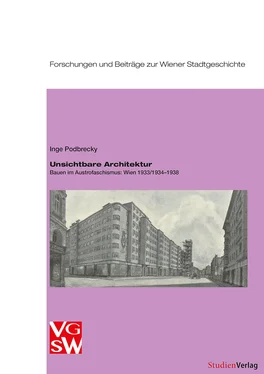

Inge Podbrecky - Unsichtbare Architektur

Здесь есть возможность читать онлайн «Inge Podbrecky - Unsichtbare Architektur» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Unsichtbare Architektur

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Unsichtbare Architektur: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Unsichtbare Architektur»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Unsichtbare Architektur — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Unsichtbare Architektur», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

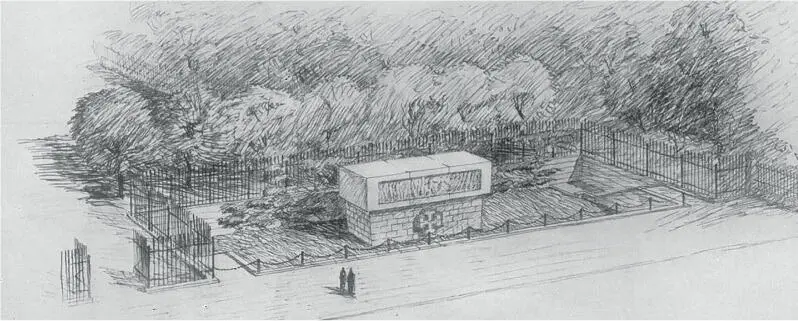

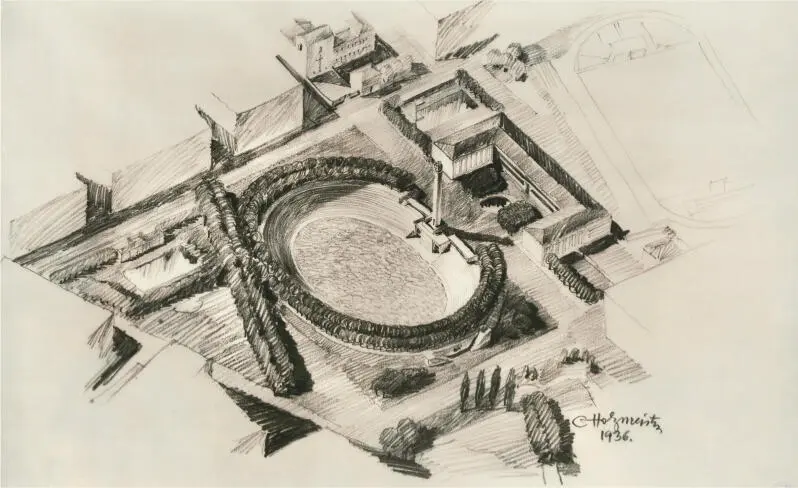

Abbildung 38: Clemens Holzmeister, Projekt für ein Dollfußdenkmal auf dem Ballhausplatz (Profil 1936, 444)

Der geplante Standort dieses Denkmals, dessen Grundstein am 18. Oktober 1936 zusammen mit jenem des nahe gelegenen Hauses der Vaterländischen Front (siehe Seite 133) gelegt wurde, ist bis heute sichtbar: Eine rechteckige Ausnehmung des Volksgartens ist dort von einem Zaun umgeben, der links von einem Pfeiler aus den lanzenförmigen Gusseisenelementen der gründerzeitlichen Einfriedung besteht, während die stilistierten Lanzen rechts vom Pfeiler das Denkmalgebiet von 1936 ausgrenzen und bezeichnen ( Abbildung 39).

Abbildung 39: Ballhausplatz, Einfriedung des Burggartens am geplanten Standort des Dollfußdenkmals

In der Ausnehmung, in die das Dollfußdenkmal zu stehen kommen sollte, befindet sich seit 2014 das Denkmal für die Opfer der NS-Justiz von Olaf Nikolai.

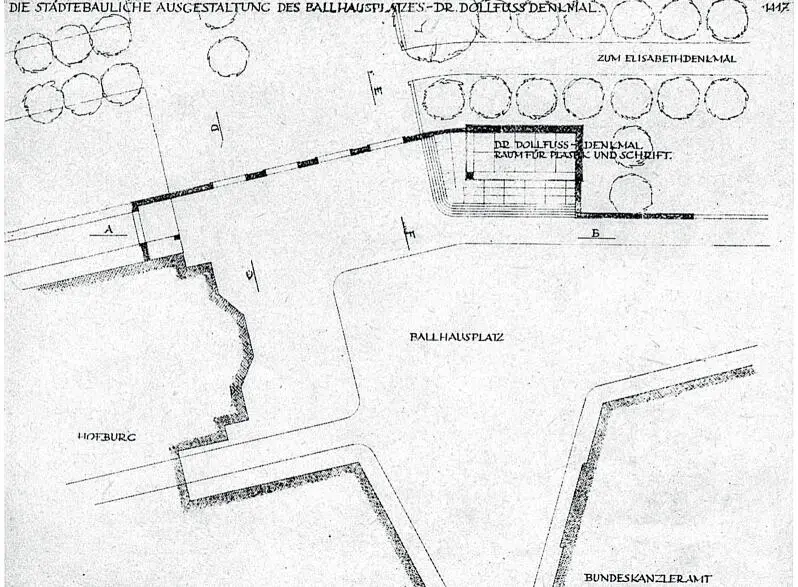

Clemens Holzmeister verlängerte in seinem Projekt die Löwelstraße bis zum Leopoldinischen Trakt der Hofburg. Dort schlug er im Anschluss an den Volksgarten ein 40 Meter langes, zehn Meter breites und um zwei Meter tiefer gelegtes Rasenparterre mit seitlichen Treppen vor ( Abbildung 40), das mit einem hohen Gitter umschlossen werden sollte. Diese Umfriedung hätte in Verlängerung des Leopoldinischen Trakts und entlang der Außenseite des Denkmals den Ballhausplatz vom Heldenplatz getrennt. 228Diese Absperrung hätte nicht nur den Regierungssitz gesichert, sondern auch in bestürzender Weise den Ausschluss der Öffentlichkeit von den am Ballhausplatz autoritär geführten Regierungsgeschäften abgebildet.

Abbildung 40: Clemens Holzmeister, Projekt für das Dollfußdenkmal am Ballhausplatz, Lageplan (Profil 1936, 445)

Inmitten des Parterres projektierte Holzmeister einen Werksteinsockel mit einem Kruckenkreuz, der einen etwas vorkragenden liegenden Steinblock mit den Maßen 10 mal 3,5 mal 2,3 Metern tragen sollte. An seiner Frontseite war ein Steinrelief geplant, das den Kanzler als Schöpfer des „Neuen Österreich“ inmitten der Jugend und der Stände zeigen sollte. Die Oberkante des Reliefsteins sollte bündig mit der Einfriedung abschließen. Mit dem Block, der in seiner Aufstellung als überdimensionale Altarmensa oder als Sarkophag erschien, und der Vertiefung im Rasenparterre, das nach Norden durch eine Baumreihe abgeschlossen wurde, paraphrasierte der Entwurf in vordergründiger Symbolik eine monumentalisierte Grabstätte.

Weitaus transparenter erschien der Entwurf von Kastner & Waage, der den Platz nach Norden und Westen hin zwar durch Mauern abschloss, über breite Tore mit Gittereinsätzen aber Sichtverbindungen in die Umgebung ermöglichte. Das eigentliche Denkmal war im Nordwesten der Anlage außermittig positioniert: Ein in die Umfassungsmauer integrierter, rechteckiger Pavillon in der beschriebenen Ausnehmung des Volksgartens, der im Norden und Osten geschlossen, an den beiden anderen Seiten aber mit einem Eckpfeiler offen gestaltet und flach gedeckt war. Hier sollten Plastik und Inschriften angebracht werden.

Der Entwurf von Heinzle/Simony ( Abbildung 41) verzichtete weitgehend auf monumentale Akzente: Ausgehend von der Nordkante der Amalienburg stellten die Entwerfer einen gepflasterten Reckeckplatz, von einer niedrigen Pfeilerhalle mit Reliefs umzogen, in den Platzraum ein. Dieser hortus conclusus sollte ein Dollfußdenkmal und eine Adlersäule enthalten.

Abbildung 41: Josef Heinzle/Stefan Simony, Wettbewerbsentwurf für das Dollfußdenkmal (Profil 1936, 447)

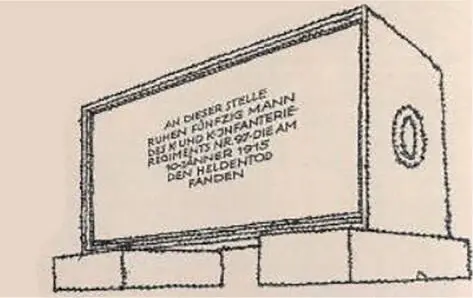

Das Dollfußdenkmal von Clemens Holzmeister war 1938 bis auf die Reliefs fertiggestellt und wurde dann abgetragen. Der künstlerische Entwurf war wenig originell; Sarkophage und Mensen gehörten seit den 1910er Jahren zum Kernrepertoire der Grabmal- und Denkmaltypologie, die damals ihrerseits auf Vorbilder der Klassik, der Klassizismus und des Biedermeier zurückgriff, wie zum Beispiel das Loudongrab an der westlichen Peripherie Wiens. So zeichnete zum Beispiel Josef Hoffmann im Rahmen der Frage nach der Gestaltung von Kriegerdenkmälern 1917 einen Entwurf mit einer Sarkophagmensa ( Abbildung 42). 229

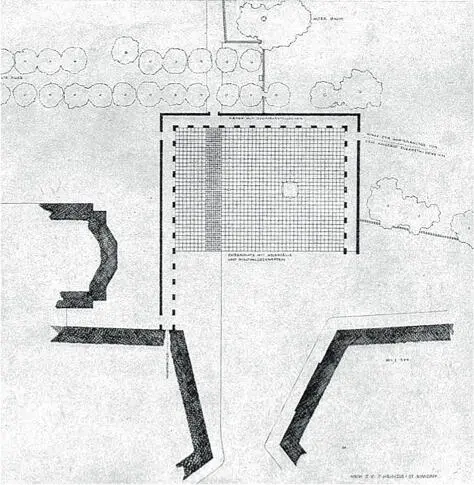

Abbildung 42: Josef Hoffmann, Entwurf für ein Kriegerdenkmal, 1915 (Kunst und Kunsthandwerk XX [1917], 1, 9)

Einen ähnlichen Entwurf in kleinerem Maßstab hatte Holzmeister selbst schon für ein Kriegerdenkmal im Garten der Pädagogischen Akademie in Innsbruck realisiert. Auch Holzmeisters Denkmal für die Exekutive in Ankara, insbesondere seine Rückseite, geht von einer ähnlichen Grundlage aus, dort bereichert um einen Figurenfries. 230

Die „Dollfuß-Führerschule“

Das Gebäude, das nach einem Standortwechsel im Schönbrunner Fasangarten errichtet wurde, war das Ergebnis der stückweisen Demontage eines zunächst recht ambitionierten Projekts für ein Dollfußnationaldenkmal der Vaterländischen Front, dessen Geschichte L. Dreidemy erstmals ausführlich publiziert hat. 231Kanzler Schuschnigg war für ein Forum nach dem Vorbild des römischen Foro Mussolini, das der Ausbildung von Jugendführern dienen und unter anderem durch eine Lotterie finanziert werden sollte. Wie so oft saß Clemens Holzmeister nicht nur im entsprechenden Ausschuss, er übernahm auch gleich die Planung für die Anlage, die auf einem Grundstück in unmittelbarer Nähe seiner Seipel-Dollfuß-Grabeskirche auf der Schmelz errichtet werden sollte ( Abbildung 43). Das Projekt sollte das einzige staatlich gewollte Kolossalprojekt des Austrofaschismus bleiben.

Abbildung 43: Clemens Holzmeister, Entwurf für eine „Dollfuß-Führerschule“ am Vogelweidplatz (Universitätsbibliothek Wien, Projektmappe)

Die „Anlage zur Ertüchtigung der Jugend, verbunden mit einer Akademie zur Heranbildung entsprechender Lehrkräfte“, hatte das „am Monte Mario bei Rom vor zwei Jahren errichtete Mussolini-Forum“ zum Vorbild. 232Der zitierte Text ist einer der wenigen expliziten Hinweise auf die Vorbildwirkung der Architektur des italienischen Faschismus für Österreich. Der erste Abschnitt des Foro Mussolini (heute Foto Italico, Abbildung 44), eines monumentalen Komplexes von Schulungsgebäuden und Sportstätten, war im November 1932 am Jahrestag des Marsches auf Rom eröffnet worden. Am Nordrand der Stadt zwischen dem Tiber und dem Abhang des Monte Mario gelegen, war es ein Versuch Mussolinis, dem antiken Forum Romanum etwas Gleichwertiges entgegenzusetzen. Initiator war Renato Ricci, Leiter der faschistischen Jugendorganisation „Opera nazionale Balilla“, dem eine Ausbildungsstätte zur ideologischen und sportlichen Indoktrinierung der Jugend in einem einzigen architektonischen Komplex vorschwebte. Das Zentrum des ersten Bauabschnitts der Anlage bildete die Accademia Fascista dell’Educazione fisica, bestehend aus zwei symmetrischen, quer verbundenen Blöcken. Durch einen Bogen gelangte man in das monumentale, axial auf die Accademia bezogene Stadio dei Marmi mit seinen Kolossalstatuen von Sportlern. Seitlich lag das zweite Stadion, das 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer aufnehmen konnte. Der weite Vorplatz enthielt das symbolische Denkmal der Anlage, einen 18 Meter hohen monolithen Obelisk mit der vertikalen Inschrift „Mussolini Dux“. 233Die Gebäude des Foro Mussolini sind in einem synkretistischen Stil gehalten, der historische Vorbilder im Sinn des Novecento romano, des frühen „offiziellen“ Stil des italienischen Faschismus, nicht wörtlich zitiert, sondern symbolisch und materiell assoziiert, so dass ein Eindruck einer „Romanità“ entsteht, die dem antiken Rom ein neues, eben das mussolinianische, gleichberechtigt entgegensetzen sollte.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Unsichtbare Architektur»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Unsichtbare Architektur» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Unsichtbare Architektur» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.