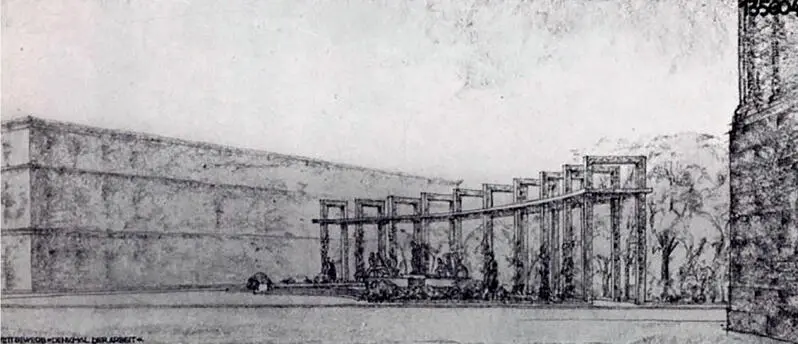

Abbildung 29: Theiss & Jaksch/Ferdinand Opitz, Siegerprojekt für das Denkmal der Arbeit, 1935 (Profil 1935, 113)

Die 115 Wettbewerbsbeiträge wurden von einer Jury gesichtet, die unter anderem den Bildhauer Michael Powolny und die Architekten Peter Behrens, Josef Hoffmann, Karl Holey und Clemens Holzmeister umfasste. Die Beurteilungskritierien waren: Versinnbildlichung des Gedankens der Arbeit; Wirkung der Gesamterscheinung; Gestaltung des Platzbildes und architektonische Durchbildung. 190Das Siegerprojekt, am 22. Jänner 1935 gekürt, war ein Projekt der Architekten Theiss & Jaksch/Bildhauer Ferdinand Opitz mit dem Titel „Frühling“ ( Abbildung 29): Das segmentförmige Grundstück wurde mit einer flachen Terrasse mit dem Grundriss eines fragmentierten Kreisrings akzentuiert. Eine asymmetrisch angeordnete Folge flacher Stufen führte an zwei Seiten der Anlage zum höhergelegenen, hinteren Teil hinauf, der links durch einen breiten Inschriftstein abgeschlossen wurde. Das Aufeinandertreffen der Treppenläufe wurde mit einer Reliefstele betont, die Arbeitsszenen zeigte und an der oberen Kante mit der Inschrift „Arbeit“ abgeschlossen war. Stele und Inschrift waren die einzigen skulpturalen Zutaten des sonst architektonisch gestalteten Monuments. Der erste Entwurf für die vierseitige, gedrungene Stele mit ihren tief unterschnittenen, großformigen Reliefs erinnert an Totempfähle oder folkloristische Produkte des Nordens. In jedem Fall war die flache Konzeption der Gesamtanlage, die von reichlicher Bepflanzung hinterfangen war, erstaunlich zurückhaltend und modern in Gestus und Dimensionen – nicht zuletzt deshalb, weil sie den Blick freigeben sollte auf ein dahinter gelegenes „Haus der Stände“, für dessen Planung sich die Architekten auf diese Weise empfehlen wollten. 191Die Fassade des Ständehauses sollte in Art einer Exedra, die dem Denkmalgrundriss folgte, gestaltet werden – Erinnerungen an das nahe gelegene Sempersche Kaiserforum, aber auch an die große Exedra des Karl-Seitz-Hofs (1926–1933) kommen dabei auf. Die weiteren prämierten Projekte unterscheiden sich stark voneinander. Die Bandbreite reichte von einer Beschränkung auf eine einzelne Stele inmitten des Parkgrundstücks (2. Preis, J. Wenzel/Gudrun Baudisch) bis zu einem vom Steinkreis von Stonehenge inspirierten Projekt mit radial aufgestellten Monolithen und zentralem Kruckenkreuz (Ankauf, O. Beindl/H. Kröll). Eine offene, geschwungene Pergola von Karl Dirnhuber erinnerte an italienische Vorbilder ( Abbildung 30), ein symmetrischer Aufbau von A. Chalousch versuchte eine sakralisierende Interpretation. Die Entscheidung für das Projekt von Theiss & Jaksch galt einem der fortschrittlicheren Entwürfe, zu denen auch jene von F. Kuhn/A. Wagner von der Mühl (3. Preis) und von F. Sammer/H. Richter (Ankauf) zählten.

Abbildung 30: Karl Dirnhuber, Wettbewerbsprojekt für das Denkmal der Arbeit, 3. Preis (Profil 1935)

Vom Siegerprojekt hat nur die Stele von Ferdinand Opitz überlebt. In halbfertigen Zustand – die Unterschneidungen der Reliefs wurden nicht fertiggestellt – wurde sie 1951 in einem Gemeindebau in Heiligenstadt aufgestellt, wo sie sich problemlos als Kunst-am-Bau in den Zusammenhang der kommunalen Nachkriegswohnhausanlage fügt ( Abbildung 31).

Abbildung 31: Heiligenstädter Straße 163, Ferdinand Opitz, Stele für das Denkmal der Arbeit, 1935 (unvollendet)

Die Arbeitsdarstellungen auf der Stele sind weder inhaltlich noch formal spezifisch austrofaschistisch kodiert, ähnlich wie der seine Fesseln sprengende Arbeiter im Projekt zur Umgestaltung des Lassalledenkmals (siehe Seite 59 ff.). Opitz’ Darstellungen fügten sich nahtlos in die ikonografische Tradition der Arbeiterdarstellungen, die im Roten Wien begonnen hatte und die nach 1945 in den kommunalen Wohnbauten des wieder sozialdemokratisch regierten Wien fortgesetzt wurde.

Die Überformung des Lassalledenkmals als „Befreiungsdenkmal“

Das Denkmal für den bedeutenden Wortführer der deutschen Arbeiterbewegung, Ferdinand Lassalle, ging auf eine private Initiative zurück. Die Brigittenauer Arbeiterinnen und Arbeiten ließen es zum 25. Jubiläum ihres Parlamentsabgeordneten Wilhelm Ellenbogen errichten und finanzierten es aus eigenen Mitteln; es war also kein Denkmal der offiziellen Sozialdemokratie oder einer ihrer Institutionen. 192Aufstellungsort war der Platz vor dem Winarskyhof, im Arbeiterbezirk Brigittenau an der nördlichen Peripherie Wiens inmitten einer Gruppe von Gemeindebauten gelegen. Der Ort wurde mit dem Entwerfer des Winarskyhofs, Oskar Strnad, abgestimmt. 193In einem Text formulierte der Entwerfer Mario Petrucci, „ein von den Bluthunden des Faschismus seiner Heimat vertriebener italienischer Künstler“, 194er sei froh, dass er dieses Denkmal „frei vom Konventionalismus der vielgeliebten Sockeln, Hermen, Obelisken und Balustraden […] gestalten durfte.“ 195Dies fiel sogar der konservativen Presse auf, die vermeldete: Petrucci wolle „mit der üblichen Denkmalschablone brechen […]. Dies ist ihm sehr gründlich gelungen.“ 196

Der Künstler gestaltete einen dynamisch aus dem Pflaster des Platzes „herauswachsenden“, zwölf Meter hohen, geschwungenen und verjüngten, ebenfalls gepflasterten Sockel mit einer kleinen Tribüne auf halber Höhe und mit einer bekrönenden Porträtbüste Lassalles ( Abbildung 32).

Abbildung 32: Ferdinand-Lassalle-Denkmal (zerstört; historische Ansichtskarte, Wiener Stadt- und Landesarchiv, Fotoarchiv Gerlach, FC1: 4615M)

Herausragendes Merkmal dieses Denkmals war die monumentale und expressive Dynamik, die durch das architektonische Element erzielt wurde. Die Architektur war auch Trägerin des Symbolwerts: Die Pflastersteine erwecken den Eindruck, das Monument schieße in einer gewaltigen dynamischen Eruption aus der Straße empor, ein Symbol der „Loslösung der Arbeiterschaft aus der bürgerlichen Gefolgschaft.“ 197Die Darstellung Lassalles mit flammendem Haar unterstrich diesen dynamischen Aspekt. Verlagerung des Hauptakzents von der Denkmalskulptur zur Architektur als bestimmendes Medium hatte das Lassalledenkmal mit dem Republikdenkmal gemeinsam – auch als Unterscheidungsmerkmal zum herkömmlichen Figurendenkmal der Gründerzeit.

So viel symbolische Brisanz und Eigenständigkeit scheint den Austrofaschisten trotz des zentrumsfernen Standorts des Denkmals ein Dorn im Auge gewesen zu sein. Vom 13. März 1934 ist ein Brief von Franz Effenberger, Obmann des Katholischen Männerbunds von Langenzersdorf, an den Bezirksvorsteher der Brigittenau erhalten, in dem Effenberger klagt, dass an dem Denkmal wegen seiner Lage nahe der Bahngleise „tausende Menschen vorüberkommen, weil ja alle Arbeiter- und Angestelltenzüge wie auch alle anderen Passagiere der Nord- und […] Nordwestbahnstrecke dort vorbeifahren müssen; ich selbst, als Bewohner von Langenzersdorf, gehöre auch zu diesen unfreiwilligen Lassalle-Pilgern. Seit Aufstellung dieses Judenkopfes vergeht kaum ein Tag, an dem nicht in der Bahn in jedem Waggon eine abfällige Äußerung irgendeines Österreichers über diese Unzier zu hören ist.“ Der Schreiber schlägt vor, den Lassallekopf zu entfernen, durch ein Kreuz zu ersetzen und eine Inschrift mit dem Wortlaut „Dem Gedenken an die Opfer ihrer Gesinnung gewidmet Februar 1934“ anzubringen. Gemeint waren natürlich die Opfer von Heimwehr und Exekutive, die im Februar 1934 gewaltsam gegen die Sozialdemokraten vorgegangen waren. 198

Читать дальше