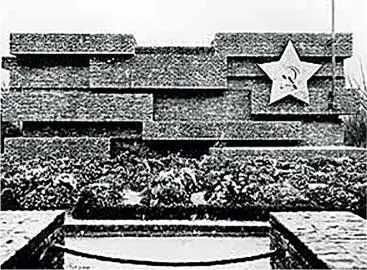

Das Denkmal besteht aus einem Stufensockel mit drei breiten, hohen und enggestellten Granitpfeilern sowie einem Überlager, so dass ein Motiv entsteht, das auf eine klassische Tempelfront anspielt, ohne sie zu zitieren. Das Überlager trägt die Inschrift: „Der Erinnerung an die Errichtung der Republik am 12. November 1918“. Vor den Pfeilern befinden sich Stelen mit Bronzeporträts von Jakob Reumann, dem ersten sozialdemokratischen Bürgermeister Wiens (von Franz Seifert, links), Victor Adler, dem Begründer der Sozialdemokratischen Partei (von Anton Hanak, Mitte) und Ferdinand Hanusch, einem Pionier der sozialdemokratischen Fürsorge (von Karl Wollek, heute Kopie von Mario Petrucci). „Ein Viktor-Adler-Denkmal“, konstatierte knapp die christlichsoziale „Reichspost“. 180„Das rote Wien feiert seine Republik“, jubelte die „Arbeiter-Zeitung“ anlässlich der Enthüllung. „Ein seltsam einfaches Kunstwerk, schlicht in der Form, wie es auch ein Symbol ist für schlichte Wahrheit […] ohne Zierat, ohne Ornament, ohne allegorisches Beiwerk, und trotzdem faszinierende Wirkung übend.“ 181Tatsächlich war das Republikdenkmal ein nicht nur inhaltlicher, sondern auch formaler Aufbruch. Die Konzentration des Republikdenkmals auf die Architektur rückt es in die Nähe rein „architektonischer“ Monumente der Weimarer Republik, wie etwa Mies van der Rohes Denkmal für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Berlin (1927; Abbildung 26).

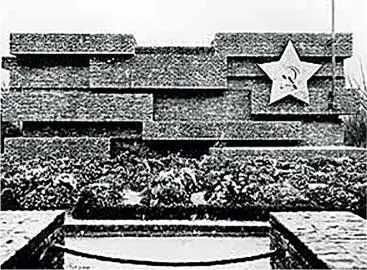

Abbildung 26: Ludwig Mies van der Rohe, Denkmal für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, Berlin, 1926 ( https://omg-deutschland.de/2017/08/30/ludwig-mies-van-der-rohe-denkmal-fur-rosa-luxemburg-und-karl-liebknecht-berlin/)

Die avantgardistische, bis auf die Büsten völlig auf die Architektur eingeschränkte Form des Republikdenkmals war möglicherweise für den politischen Gegner „modern“ und sozialdemokratisch konnotiert. Immerhin finden sich in der sozialdemokratischen Denkmalkultur Wiens weitere Beispiele eines ähnlich reduzierten Denkmalstils: Das Denkmal für die zivilen Opfer des 15. und 16. Juli 1927 (Justizpalastbrand) am Wiener Zentralfriedhof, ebenfalls von Anton Hanak (1928), besteht aus drei enggestellten vertikalen Inschriftstelen (Abbildung 27.), und das Denkmal zur Errichtung des Wiener Stadions ist ein klar umrissener Steinblock mit Inschriften. Diese sachlich-nüchterne Formgebung scheint auf die „offiziellen“ sozialdemokratischen Denkmale beschränkt gewesen zu sein; im halböffentlichen Raum der Gemeindebauhöfe wurden gegenständliche Darstellungen bevorzugt.

Abbildung 27: Anton Hanak, Denkmal für die Opfer des Justizpalastbrands, 1928, Wien, Zentralfriedhof

Vor seiner Entfernung noch im Jahr 1934 wurde das Republikdenkmal von den Austrofaschisten zunächst temporär verhüllt.

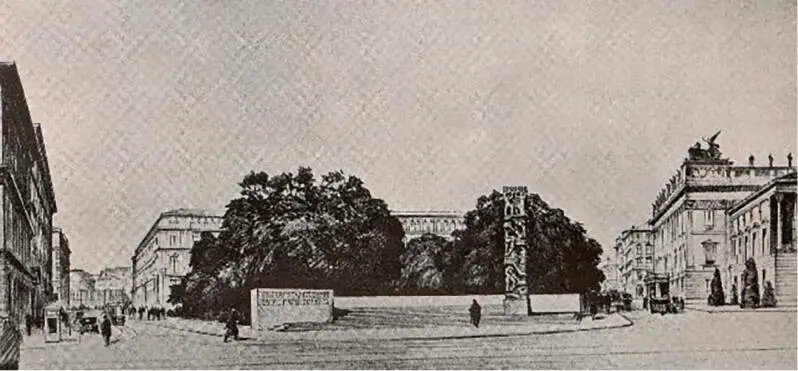

Abbildung 28: Republikgründungsdenkmal nach den Februarkämpfen 1934 (Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek)

Schon am 12. Februar 1934 wurden die drei Porträts der sozialdemokratischen Politiker mitsamt den Stelen mit schmalen, fahnenartigen Stoffbahnen mit Kruckenkreuzen verdeckt ( Abbildung 28). Diese Stoffbahnen wurden auf Halshöhe der Porträtköpfe abgebunden, so dass die abstrakten Denkmalstelen mit den Köpfen zu anthropomorphen Stellvertretern menschlicher Figuren umgedeutet wurden. Die Kreuze kamen bei den flankierenden Stelen so zu liegen, dass sie wie Brustpanzer wirkten; aus Reumann und Hanusch waren abstrakte Kreuzritter geworden. Über dem Porträt von Victor Adler, der zentralen Figur des Denkmals, wurde ein Dollfußporträt aufgehängt, das von zwei dunklen Stoffbahnen mit Kruckenkreuzen gerahmt wurde und formal an eine katholische Prozessionsfahne erinnerte. Über dem Porträt, auf dem Querbalken, verdeckte eine Fahne mit mittlerem Kruckenkreuz die Inschrift. Das Denkmal wurde zum Altar umgedeutet, mit einem Dollfußporträt anstelle des Altarbilds, mit Kreuzessymbolik und Altarfiguren, geradezu die spätere Sakralisierung des Kanzlers nach seiner Ermordung vorwegnehmend. Die abstrakte, vage klassizistische Architektur des Denkmals war nun in Art eines Altars überformt. Diese Denkmalverhüllung stand nicht nur im Dienst der Tilgung der Erinnerung, sie illustrierte auch überdeutlich die politische Wende zum austrofaschistischen „Gottesstaat“, dessen Symbol auf dem kleinen Raum insgesamt sechs Mal angebracht wurde. Nur die Surrealität der verhüllten Büsten schien die quasisakrale Inszenierung zu brechen.

Am 15. Februar 1934 begrüßte die „Reichspost“ die Verhüllung und verhöhnte das Denkmal als „Grabdenkmal der Republik“, für das sich auf einem Wiener Friedhof ein Platz finden würde. 182Bereits im April wurde auch die Straßenbezeichnung des Denkmalstandorts, bis dahin „Ring des 12. November“, in „Ignaz-Seipel-Ring“ und „Dr.-Karl-Lueger-Ring“ 183geändert, so dass die Erinnerung an den Tag der Republikgründung ausgelöscht werden sollte. 184Hinter der Eile dieser damnatio memoriae , die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließen, steckte der dringende austrofaschistischen Wunsch nach Tilgung der Erinnerung an die verhasste Sozialdemokratie.

Vom Republikdenkmal wurden wenig später die Büsten entfernt. Das Denkmal wurde auf denkbar simple Weise, nämlich durch die Anbringung von Fotos von Bundeskanzler Dollfuß, Heimwehrführer und Vizekanzler Emil Fey und Bundesführer der Vaterländischen Front, Ernst Rüdiger von Starhemberg umgewidmet, 185in der Folge verkleidet und noch 1934 abgetragen. Bürgermeister Schmitz meinte, dass das Republikdenkmal „kein Schmuck für die Stadt Wien und den schönsten Teil ihrer schönsten Straße“ gewesen sei. 186Dies mag neben den ideologischen Motiven eine Reaktion auf die avantgardistische Form gewesen sein. Für den Standort des Republikdenkmals, dem laut Schmitz „künstlerisch keine Bedeutung“ zukam, 187wurde ein Wettbewerb für ein „Denkmal der Arbeit“ ausgeschrieben.

Friedrich Grassegger vermutet, dass das „Denkmal der Arbeit“ den Wiener sozialdemokratischen Arbeitern einen Ersatz für das von den Austrofaschisten in großer Eile noch 1934 abgetragene Republikdenkmal bieten sollte. Anstelle von Persönlichkeiten sollte die Arbeit selbst gefeiert werden, 188eine magere und zynische Kompensation für eine große gesellschaftliche Gruppe, der man ihre Partei, ihre Institutionen und Organisationen gewaltsam genommen hatte.

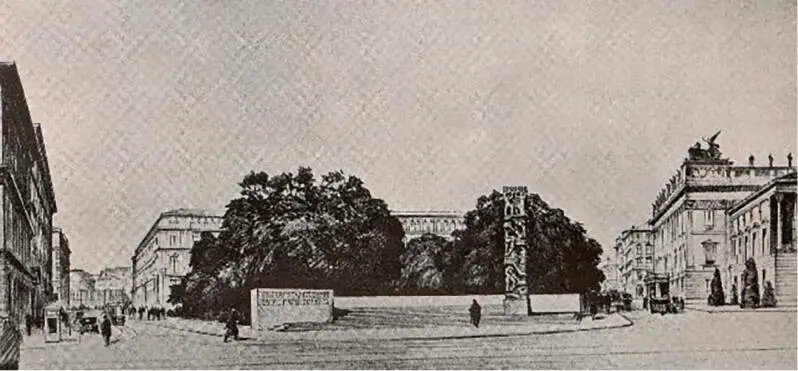

Der Wettbewerb für das „Denkmal der Arbeit“ sollte auch die städtebauliche Integration eines solchen Denkmals an der prominenten, aber städtebaulich problematischen Knickstelle der Ringstraße beim Parlament lösen und den Blick auf den Justizpalast verstellen, der nach dem Urteil im Schattendorf-Prozess am 15. Juli 1927 gestürmt und in Brand gesetzt worden war. Der Justizpalast war nicht einer 1927 angedachten Neubebauung gewichen, er war 1928 nur wiederhergestellt und aufgestockt worden. Außerdem wurde versucht, mit dem Projekt „der notleidenen Künstlerschaft zu helfen“. Bürgermeister Schmitz nahm die Idee für das „Denkmal der Arbeit“ für sich selbst in Anspruch, und Clemens Holzmeister schlug vor, die Monolithe des Republikdenkmals weiterzuverwenden. 189

Читать дальше