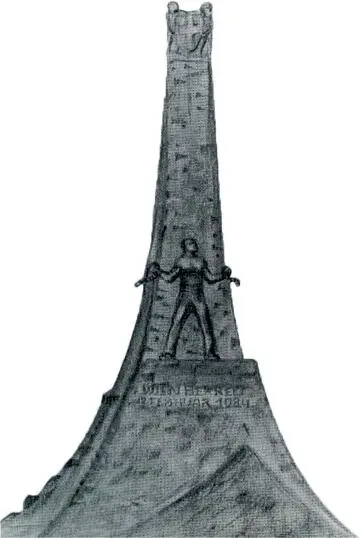

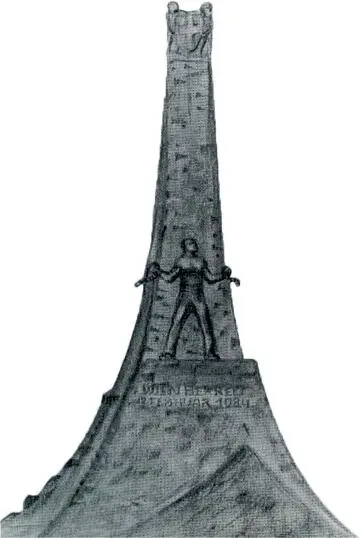

Im April 1934 wurden von der Stadt Wien Kostenvoranschläge für die Abtragung des Denkmals eingeholt, die sich als zu teuer erwies; mit seinem massiven Betonkern und den Granitsteinen war der Aufbau robuster als gedacht. Man einigte sich daher auf die Entfernung des Porträtkopfs und der Inschrift sowie der Gründungsurkunde, die dem Historischen Museum übergeben werden sollten. Aber zunächst wurden Büste und Inschrift nur verhüllt, der aussagekräftige Obelisk mit seiner starken symbolischen Bedeutung blieb bestehen. 199Er sollte nach dem Willen der austrofaschistischen Stadtverwaltung durch die Figur eines „Arbeiters, der die Fesseln des roten Terrors sprengt“, uminterpretiert werden. Diese Lösung regte der Bezirksvorsteher an, denn damit hätte „Wien sein erstes, imposantes und würdiges Befreiungsdenkmal.“ 200

Abbildung 33: Josef Neubacher/Karl Philipp, Entwurf zur Umgestaltung des Lassalledenkmals (FELLER, Kunst-am-Bau, 282)

Für den Entwurf zeichneten Josef Neubacher (Architektur) und Karl Philipp (Skulptur) verantwortlich ( Abbildung 33). Auf die Tribüne des Obelisken stellten die Künstler eine frontal dargestellte männliche Figur, in langen Hosen, aber mit nacktem Oberkörper, was der geläufigen sozialdemokratischen Arbeiterikonografie entsprach und daher auf sehr ungeschickte Weise uneindeutig war: Breitbeinig und mit ausgestreckten Armen die gesprengten Fesseln präsentierend, hätte die Figur genauso gut die Befreiung des Arbeiters aus den Fesseln des Kapitalismus darstellen können. Daher war eine klärende Inschrift nötig: „Wien befreit/12. Februar 1934“, sollte sie lauten. Am Ende kam das Projekt nicht zur Ausführung, erst 1936 wurde die Büste entfernt, der Obelisk nach 1938 abgetragen. 201

Die Ikonografie des Arbeiters, der die Fesseln sprengt, war sowohl in der Sozialdemokratie als auch im Nationalsozialismus verbreitet. 202Vor allem im Rahmen der austrofaschistischen Denkmalkultur kommt es oft zu nahezu verblüffenden Überschneidungen bei den Ikonografien, aber auch hinsichtlich der Inschriften: Mit „Opfern“ konnten Opfer der Februarkämpfe auf beiden Seiten gemeint sein, für Außenstehende hätte sich die politische Orientierung des Denkmals mit der Arbeiterfigur nicht erschlossen. Der Künstler des monumentalen Lassalleporträts, Mario Petrucci, der auch nach dem Zweiten Weltkrieg für die Wiener Sozialdemokratie arbeiten sollte, wurde anlässlich einer Ausstellung seiner Arbeiten 1936 Ziel einer widerwärtigen anonymen Schmähschrift, die seinen Arbeiten „völlige Hemmungslosigkeit in der Wahl seiner Ausdrucksmittel“ attestierte. 203

Am 25. Juli 1934 wurde Bundeskanzler Dollfuß während eines Putschversuchs der Nationalsozialisten im Bundeskanzleramt ermordet. Dadurch rückte er sofort ins Zentrum einer umfassenden Sakralisierung, die ihren Niederschlag in der Errichtung unzähliger Denkmäler, Gedenksteine und -kreuze, Kapellen, Gedenktafeln, Figuren und Ähnliches in ganz Österreich, in Umbenennungen von Straßen und Plätzen und in der Weihe vieler, auch neu errichteter Kirchen an seinen katholischen Namenspatron fand. 204Nach dem Tod des Kanzlers wurden im Ecksalon im Bundeskanzleramt ein Ewiges Licht, ein Porträtfoto und eine Mater-Dolorosa-Büste aufgestellt. Zunächst wurde im Bundeskanzleramt, unterhalb des Sterbezimmers, eine Gedenktafel angebracht. 205Bereits vier Tage nach dem Tod des Kanzlers schlug der Architekt Fritz Neumeier ein Dollfuß-Seipel-Denkmal am Ballhausplatz vor.

Das Begräbnis des Kanzlers legte wichtige Parameter der nachfolgenden Heldenverehrung fest. Dollfuß wurde zunächst in der Volkshalle des Rathauses aufgebahrt, dann über die habsburgisch und luegerisch konnotierte Ringstraße zum Stephansdom, einem weiteren nationalen Identifikationsort, gebracht und im Familiengrab am Hietzinger Friedhof bestattet. 206Als die von Dollfuß selbst noch mitinitiierte Grablege für den 1932 verstorbenen christlichsozialen Bundeskanzlers Ignaz Seipel nach einer Umplanung als Doppelgrabstätte für Seipel und Dollfuß fertig geworden war, wurden beide Kanzler exhumiert und in einem aufwändigen nächtlichen Spektakel in der Kirche beigesetzt, so dass die Genealogisierung Seipel – Dollfuß als Teil des Mythos in der Denkmalkirche sichtbar gemacht werden konnte (zur „Seipel-Dollfuß-Kirche“, eigentlich Pfarrkirche Neufünfhaus, siehe Seite 94 ff.). In einem Raum bei der Grabeskirche wurde das Sofa, auf dem der Kanzler verblutet war, wie eine Reliquie gezeigt. 207Diese Verehrung hat eine Parallele in jener der nationalsozialistischen „Blutfahne“, die das Blut der beim Münchner Putschversuch 1923 getöteten Nationalsozialisten aufgenommen hatte. Die „Märtyrer der Bewegung“ wurden in den Tempelbauten am Münchner Königsplatz in einem quasiliturgischen Ritual verehrt. 208

Nach Dollfuß’ Ermordung setzte umgehend ein umfassender propagandistischer Personenkult um den „Märtyrer“ und „Heldenkanzler“ Dollfuß ein, den Lucile Dreidemy 2012 in ihrem Buch ausführlich thematisiert hat. Anweisungen zur Gestaltung von Gedenkfeiern wurden herausgegeben, Büsten, Porträts, Bilder, Reliefs, Denkmäler, Brunnen, Dollfuß-Kreuze etc. überschwemmten das Land. Anweisungen zur Abhaltung von Gedenkfeiern wurden dekretiert, der Todestag zum nationalen Trauertag erklärt, und Straßen und Plätze wurden nach Dollfuß benannt. Eine Reihe von Dollfußkirchen und -kapellen wurde errichtet und dem Patron des Kanzlers, dem hl. Engelbert geweiht (zum Beispiel auf der Hohen Wand, in Feistritz bei Groß-Siegharts, am Hochschwab, in Velden, Jois etc.). St.-Engelbert-Denkmäler entstanden auf der Wiener Höhenstraße, an der Gesäusestraße, und auf dem Großglockner. Beliebt waren auch die Dollfußkreuze (Packstraße, Bisamberg, St. Pölten, Klagenfurt, Maria Luggau, Eisenstadt etc.). 209Dollfußkerzen, -lieder (vor allem das „Jugendlied“: „Ihr Jungen, schließt die Reihen gut / Ein Toter führt uns an“) und -gedichte vervollständigten das kultische Instrumentarium.

Ein erstes Dollfußdenkmal war bereits zu Lebzeiten des Kanzlers für die Marienkapelle in der Michaelerkirche initiiert worden. Die Michaelerkirche gegenüber der Hofburg war die Heimatpfarrkirche der Familie Dollfuß, aber auch die ehemalige Hofpfarrkirche der Habsburger. 210Anlass war ein Attentat auf Dollfuß im Parlament am 3. Oktober 1933, als er vom Nationalsozialisten Rudolf Dertil angeschossen und leicht verletzt wurde.

Abbildung 34: Michaelerkirche, Hans Schwathe, Denkmal für Engelbert Dollfuß

Das Relief zeigt Dollfuß als Betenden, in einer intim-versunkenen Geste, die seine Gläubigkeit betont ( Abbildung 34). Die Darstellung, die an einen Adoranten oder Stifter erinnert, erscheint wie ein Ausschnitt aus einem spätmittelalterlichen Altarbild und nimmt damit die spätere Sakralisierung des Kanzlers vorweg. Die Übertragung lebender Personen in Altarbilder, Sacre conversazioni etc. ist bereits von Karl Lueger her bekannt: Der Bürgermeister wurde zum Beispiel im Altarbild der Lainzer Versorgungshauskirche als Stifter dargestellt. Das Dollfußrelief wurde in der Kapelle zu der ebenfalls von Hans Schwathe gestalteten Altarwand in Beziehung gesetzt, die eine Madonnenfigur in einer expressionistisch gestalteten Mandorla und mit der Inschrift: „Unbefleckte Jungfrau, bitte für Österreich“ enthält. Die Kapelle wurde erst nach Dollfuß’ Tod fertiggestellt und konsekriert. 211

Читать дальше