Die Lyrik lässt sich in die geistliche Lyrik (Kirchenlieder) und die weltliche Lyrik einteilen. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich strenge Formen wie das SonettSonett im AlexandrinerAlexandriner-Vers. Diese Gedichtform entspricht der zeitgenössischen Vorstellung von künstlerischer Ästhetik und Schönheit. In zahlreichen Sonetten begegnet das Prinzip der Antithetik, die den Widerspruch zwischen Lebenshunger auf der einen und Vergänglichkeit des menschlichen Daseins auf der anderen Seite veranschaulicht. Neben dem Sonett sind auch Lehrgedichte, Epigramme und Figurengedichte vertreten.

In der Regel sind Gedichte des Barock AuftragsdichtungenAuftragsdichtung, die zu besonderen Anlässen verfasst werden, etwa zu Geburtstagen, Hochzeiten, Beerdigungen oder zu besonderen Anlässen des öffentlichen Lebens wie Ratswahlen.

Drama und Theater haben im 17. Jahrhundert Hochkonjunktur. Verbreitet sind folgende Dramentypen: Trauerspiel, Komödie, Ordensdrama und die Oper. Während die Tragödie das unberechenbare Schicksal des Menschen und die Vergänglichkeit des irdischen Daseins thematisiert, gestaltet die Komödie Missverständnisse, die sich aus der Verwechslung von Sein und Schein ergeben.

Das OrdensdramaOrdensdrama, das an den von den Jesuiten geführten Gymnasien im Sinne der Gegenreformation gepflegt wird, behandelt die Flüchtigkeit irdischen Glücks. Häufig treten dabei Tugend und Laster als allegorische Figuren auf und machen die Bekehrungsabsicht dieses Dramentypus sichtbar. Im Mittelpunkt der MärtyrerdramenMärtyrerdrama stehen das Leben, Leiden und Sterben christlicher Menschen. Bekanntes Beispiel ist das von Andreas Gryphius (1616–1664) verfasste Drama Catharina von Georgien (1657).

Abb. 1: »Du musst leiden / Oder meiden«. Emblem aus: Johannes Camerarius d. J., Vierhundert Wahl-Sprüche und Sinnen-Bilder , Mainz 1671

Das EmblemEmblematik ist eine typische Text-Bild-Form des Barock. Embleme sind allegorische Bilder, die mit Textergänzungen versehen sind. Sie bestehen aus drei Teilen:

einer Überschrift ( inscriptio ), z. B. eine Sentenz, ein Sprichwort, ein Motto etc. (hier: »Du musst leiden / Oder meiden«)

einem Bild ( pictura ), z. B. Tiere, Pflanzen, historische, mythologische, biblische Figur etc.

einer Erklärung ( subscriptio ), welche die Überschrift und das Bild verbindet und somit Hinweise für das Verständnis liefert.

Alles zusammen vermittelt einen tieferen Sinn und lässt sich als Aussage oder Lehrsatz entziffern.

Auch die Gedichtform SonettSonett lässt sich als Ausformulierung eines Emblems in Gedichtform deuten.

Die Überschrift entspricht dem Motto = inscriptio

Die Quartette entsprechen dem Bild = pictura

Die Terzette entsprechen dem Text = subscriptio

Der Dreißigjährige Krieg und das Leiden der Menschen sind die prägende Erfahrung der Epoche. Tod, Leiden, Trauer, Vergänglichkeit und Not sind Motive, die immer wieder durchgespielt und oft im Kontrast zu Sinnenfreude und Lebenslust gestaltet werden. Folgende Motive sind besonders prägend:

Memento mori (»Bedenke, dass du sterben wirst!«): Der Gedanke an den Tod ist angesichts der Schrecken des Kriegs und der Seuchen im BarockBarock allgegenwärtig.

Carpe diem (»Nutze den Tag!«): Dieses MotivMotiv ruft dazu auf, das Leben zu genießen und fröhlich zu sein. Es steht im Kontrast zum Memento mori -Motiv und stellt den Versuch dar, durch Genuss, Tanzen, Feiern und Erotik die vanitas zu überwinden.

Vanitas (»Vergänglichkeit«) : Das Vanitas -Motiv thematisiert die Begrenztheit und Vergänglichkeit irdischen Daseins im Gegensatz zur jenseitigen Ewigkeit.

Fortuna (»zufälliges Schicksal«): Das Fortuna -Motiv ruft die plötzlichen Schicksalswechsel ins Bewusstsein, die in Zeiten von Krieg und Krankheiten häufig die Biographien bestimmen.

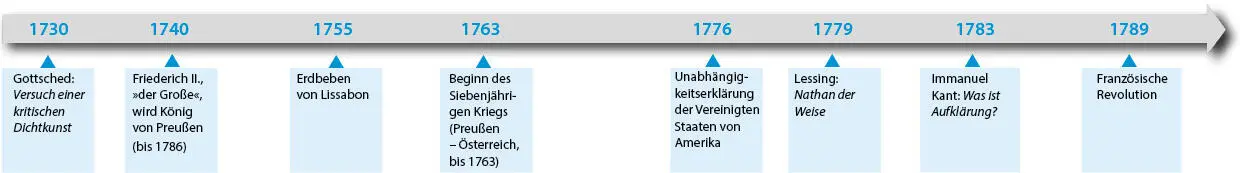

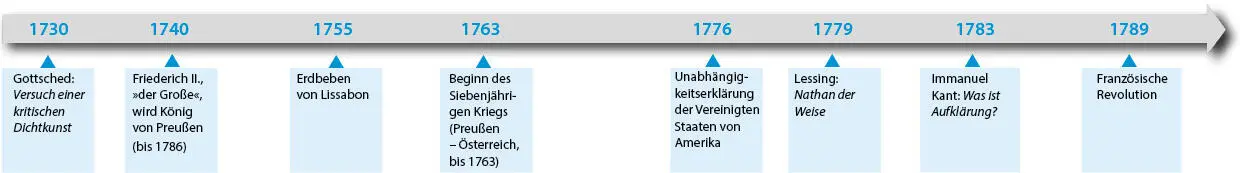

2.1 Zeitgeschichtlicher Kontext

Mit dem Begriff »Aufklärung«Aufklärung wird eine gesamteuropäische geistige Bewegung seit Ende des 17. Jahrhunderts bezeichnet, die vor allem das 18. Jahrhundert prägt. Politisch und gesellschaftlich verschärft sich seit dem Ende des 17. Jahrhunderts der Konflikt zwischen Adel und Bürgertum. Er entlädt sich schließlich in der Französischen Revolution (1789). Das Bürgertum, dem die Schriftsteller angehören, ist nicht mehr gewillt, die politische und kulturelle Vorherrschaft des Adels als gottgegeben und widerspruchslos hinzunehmen. Es strebt nach Emanzipationvon der Willkürherrschaft des Adels. Eine tendenziell kritische Haltung nimmt das gebildete Bürgertum auch gegenüber der Kirche ein. Die wichtigsten Interessen des Bürgertums sind Erziehungund Bildung. Gegenüber dem Adel, dem Zügellosigkeit vorgeworfen wird, grenzt sich das Bürgertum durch strenge Moralvorstellungen ab.

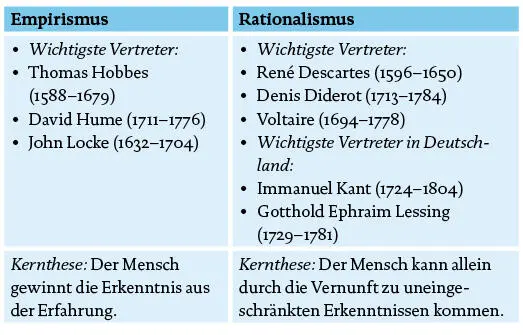

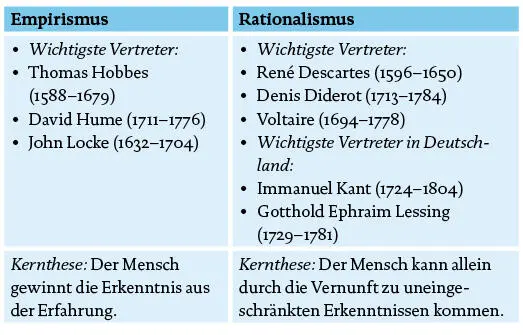

Die Bewegung der AufklärungAufklärung hat ihren Ursprung in zwei philosophischen Denkrichtungen, dem EmpirismusEmpirismus und dem RationalismusRationalismus:

Der Gedanke von der Herrschaft der Vernunftund der Rationalität prägt das Weltbild der AufklärungAufklärung. In Deutschland wird die Aufklärung philosophisch maßgeblich von Immanuel Kant beeinflusst. In seiner Schrift Was ist Aufklärung? (1784) stellt er sein berühmt gewordenes Postulat auf:

AufklärungAufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.

Selbst verschuldet ist die Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der AufklärungAufklärung.

2.3 Konzeption der Literatur

Die Literatur begleitet den Prozess der AufklärungAufklärung und fördert ihn. Mit Hilfe der Literatur wird das philosophische Gedankengut verbreitet. Die meisten Gattungen der Aufklärung zielen auf die Bildung und Erziehung des Lesers zur Tugendab. Die Literatur hat demnach eine didaktische Aufgabe. Sie soll nützen und erfreuen (lat. prodesse et delectare ).

Es lassen sich zwei Hauptphasen unterscheiden: Bis 1740 steht die Literatur im Zeichen Johann Christoph Gottscheds (1700–1766), der für eine reine Verstandesdichtungsteht, und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Zeichen Gotthold Ephraim Lessings (1729–1781), der die Verknüpfung aufklärerischen Handelns mit Empfindungen und Natürlichkeit fordert ( EmpfindsamkeitEmpfindsamkeit). Die beiden Gelehrten vertreten konträre literaturtheoretische Positionen. Dies zeigt sich am deutlichsten an ihren jeweiligen Vorstellungen des Dramas:

Читать дальше