Bei den folgenden Epochendarstellungen ist also immer mitzuberücksichtigen, dass es sich nicht (nur) um reines Faktenwissen handelt, sondern Entscheidungen getroffen, Schwerpunkte gesetzt, Eindeutigkeiten hergestellt wurden, um den Stoff ›handhabbar‹ zu machen. Der Band bietet Orientierungswissen als Ausgangspunkt für den eigenen vertieften und differenzierten Umgang mit Literatur in ihrer Zeit.

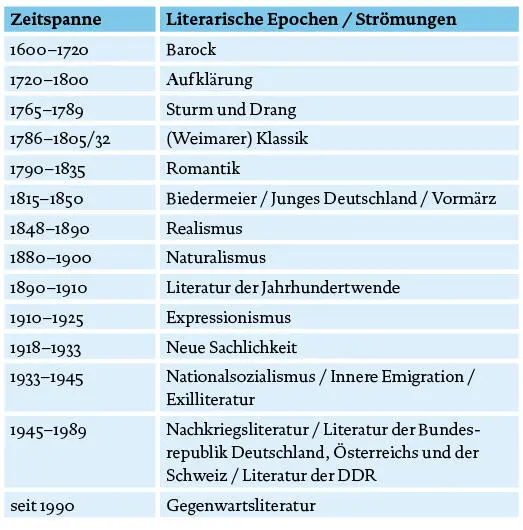

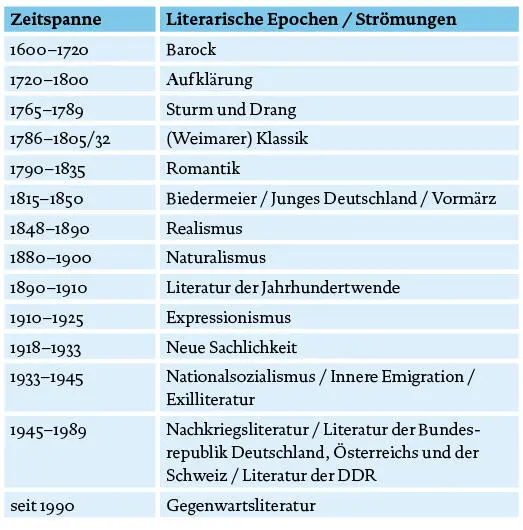

Kurzübersicht: Epochen und Strömungen der deutschsprachigen Literatur

Die Epochen von der althochdeutschen Literatur bis zum Reformationszeitalter (750–1600) sind nicht aufgenommen, da sie im Abitur nicht relevant sind. Man sollte sich aber bewusst machen, dass dies der zeitlich viel längere Abschnitt ist – aus dem andererseits eine viel geringere Zahl literarischer Werke überliefert ist als aus dem Abschnitt von 1600 bis heute.

1.1 Zeitgeschichtlicher Kontext

Das bestimmende und zugleich traumatische Ereignis im Zeitalter des BarockBarock ist der Dreißigjährige Krieg(1618–1648). Die mit dem Prager Fenstersturz (1618) begonnenen konfessionellen Auseinandersetzungen zwischen Protestanten und Katholiken weiten sich schnell zu einem Konflikt um die Herrschaft in Europa aus. Der Konflikt wird auf deutschem Boden ausgetragen. Die Folgen sind verheerend: Mehr als ein Drittel der Gesamtbevölkerung fällt dem Krieg zum Opfer. Der Dreißigjährige Krieg hinterlässt ein weitgehend verwüstetes Land mit verödeten Landschaften und zerstörten Städten. Der politische, wirtschaftliche und soziale Zerfall des Reiches ist offenkundig. Verschärft wird das Leiden der Menschen durch die Pest und andere Krankheiten. Armut, Not, Hunger und Tod sind allgegenwärtig und prägen die Alltagserfahrungen der Menschen.

Das vorherrschende politische System ist der Absolutismus. Der Inbegriff eines absolutistischen Herrschers ist der französische »Sonnenkönig« Ludwig XIV. (1638–1715). Die Gesellschaft ist hierarchisch in drei Stände eingeteilt: Klerus, Adel, Bürgertum/Bauern (Ständegesellschaft). Diese Einteilung gilt als gottgewollt und wird deshalb nicht infrage gestellt. Die Welt insgesamt wird noch als von Gott eingerichtetes und geordnetes Ganzes betrachtet und gilt als – wenn auch unvollkommenes – Spiegelbild der göttlichen Heilsordnung. Bedeutende naturwissenschaftliche Entdeckungen (durch Nikolaus Kopernikus, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton) leiten aber einen Wandel dieses noch mittelalterlich geprägten Menschen- und Weltbildes ein.

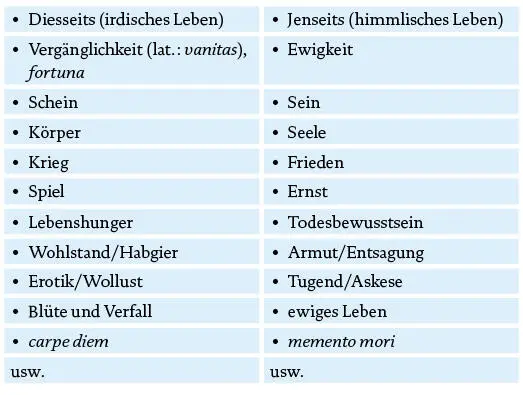

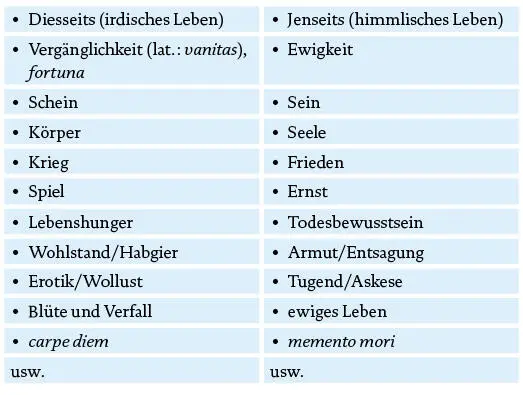

Das BarockBarock ist eine Zeit voller Widersprüche. Die Erfahrungen des Dreißigjährigen Krieges lösen eine tiefe Lebenskrise aus, die sich einerseits im beständigen Bewusstsein der Vergänglichkeit menschlicher Existenz ( memento mori , lat., »bedenke, dass du sterben wirst«) und andererseits in einem nahezu rauschhaften Lebenshunger ( carpe diem , lat., »nutze den Tag«) äußert. Folgerichtig liegt dem Denken und Handeln der Menschen ein antithetisches Weltbildzugrunde: Jenseitsorientierung und Diesseitszugewandtheit bilden die Pole der Zwiegespaltenheit, denen sich zahlreiche weitere Oppositionen zuordnen lassen:

1.3 Konzeption der Literatur

Normative Poetik

Prägend für das barocke Dichtungsverständnis ist die normative PoetikPoetik, normative, also ein Regelwerk für Literatur mit strengen Vorgaben. Die Regelbindung in der Literatur entspricht der Vorstellung, dass die Welt und die Literatur ein Spiegelbild der festen göttlichen Heilsordnung sind. Die wichtigsten Poetiken des BarockBarock stammen von Martin Opitz (1597–1628): Buch von der deutschen Poeterey (1624), und Georg Philipp Harsdörffer (1607–1658): Poetischer Trichter (1647–53). Kreativität, Originalität oder Individualität sind nicht wichtig. Dichtung gilt als Kunstfertigkeit, die durch ein Studium an der Universität erlernbar ist. Das Leitbild ist der poeta doctus poeta doctus (lat., ›gelehrter Dichter‹). Die Einhaltung und Ausgestaltung von vorgegebenen Formprinzipien bestimmen die Qualität von Literatur. Dichtung hat drei Funktionen bzw. WirkungsabsichtenWirkungsabsichten: Sie soll

unterhalten (lat. delectare ),

belehren ( docere ) und/oder

bewegen ( movere ).

Zugleich gibt es drei StilebenenStilebenen, die in einer hierarchischen, den gesellschaftlichen Schichten entsprechenden Stufenfolge angeordnet sind:

hoher Stil (lat. genus grande ): prächtige und würdevolle Ausdrucksweise, thematisch Göttern, Fürsten und Adligen zugeordnet (z. B. Tragödie, höfischer Roman)

mittlerer Stil (lat. genus medium ): schlichtere Ausdrucksweise, thematisch mit komischen Stoffen verbunden

niedriger Stil (lat. genus humile ): derb-komische Ausdrucksweise, thematisch niederen Schichten, z. B. Bauern und Landstreichern zugeordnet (z. B. Komödie, Schelmenroman)

Kennzeichnend für barocke Literatur ist eine hohe Dichte von rhetorischen Mitteln: sprachliche Bilder (Metaphern, Allegorien, Personifikation) und Gedanken-, Wort- und Klangfiguren (Alliteration, Anapher, Chiasmus, Parallelismus usw.).

Deutsch als Literatursprache

Deutsch entwickelt sich, nicht zuletzt dank der neu entstehenden SprachgesellschaftenSprachgesellschaften (etwa der »Fruchtbringenden Gesellschaft«, gegründet in Weimar 1617) zu einer Literatursprache. Diese befördern die Eigenständigkeit einer deutschen »Nationalsprache« gegenüber der Wissenschaftssprache Latein und dem sogenannten »A-la-mode-Sprechen«, der internationalen Verkehrssprache Französisch.

Besonders wirkungsvoll ist Opitz’ Buch von der deutschen Poeterey , das (in Abwendung von antiken Regeln) die Natürlichkeit und Eleganz der deutschen Sprache hervorhebt, die wesentlichen Gattungsdefinitionen formuliert und wichtige Grundsätze für eine deutsche Dichtkunst etabliert, unter anderem den reinen ReimReim, reiner und das Metrum auf der Basis der natürlichen WortbetonungMetrum (auf der Basis der natürlichen Wortbetonung) mit dem regelmäßigen Wechsel von betonter und unbetonter Silbe. Deshalb bevorzugt er den AlexandrinerAlexandriner, einen sechshebigen Jambus mit Zäsur in der Mitte, als das der deutschen Sprache angemessene Versmaß. Ein Beispiel:

»Du síehst, wohín du síehst, | nur Eítelkeít auf Érden.«

(Andreas Gryphius, Es ist alles eitel )

1.4 Literarische Formen, Themen und Motive

Epik

Der SchelmenromanSchelmenroman gehört mit Abstand zu den wichtigsten Formen des BarockBarock. Im Mittelpunkt steht der sogenannte Schelm, der, arm und von niedrigem Stand, sich schlau und betrügerisch durchs Leben schlägt. Der wichtigste Schelmenroman des Barock stammt von Johann Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1622–1676): Der Abentheurliche Simplicissimus Teutsch (1668). Weitere wichtige epische Formen sind der Schäferroman, der ein idealisiertes Landleben thematisiert, und der höfische Roman, der teils auf mehreren tausend Seiten Liebesgeschichten und Staatsaffären herrschaftlicher Häuser darstellt.

Читать дальше