I.Geschütztes Rechtsgut und Systematik

1.Geschütztes Rechtsgut

27Die §§ 211 ff. schützen das Rechtsgut Leben. Gem. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG hat jeder das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Das Grundgesetz gewährleistet damit nicht nur ein Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe, sondern zugleich auch einen Anspruch auf staatlichen Schutz gegen Eingriffe Dritter, die sich gegen das menschliche Leben anderer richten 75. Dabei gilt der Grundsatz des absoluten Lebensschutzes 76. Das menschliche Leben ist ohne Rücksicht auf die Lebenserwartung, das Alter oder die familiäre bzw. soziale Situation der Person geschützt. Es ist folglich keinen Relativierungen zugänglich. Gegen staatliche Eingriffe wird das Recht eines Menschen auf Leben ferner von Art. 2 Abs. 1 EMRK gewährleistet 77.

Hinweis:Dieser absolute Schutz des menschlichen Lebens ist bereits aus dem Allgemeinen Teil bekannt. So gilt etwa der Grundsatz, dass beim rechtfertigenden Notstand gem. § 34 das Rechtsgut Leben einer Abwägung nicht zugänglich ist und daher die Tötung eines Dritten zur Gefahrabwendung nicht gerechtfertigt sein kann 78. Daneben zeigt sich der Grundsatz des absoluten Lebensschutzes auch bei der rechtfertigenden Einwilligung. Eine rechtfertigende Einwilligung in die Tötung ist nicht möglich, da das Leben kein disponibles Rechtsgut ist. Es unterliegt nicht der freien Verfügungsgewalt seines Trägers. Dies kann unmittelbar aus der Vorschrift des § 216 abgeleitet werden, wonach selbst bei einem ausdrücklichen und ernstlichen Tötungsverlangen des Opfers derjenige, der zur Tötung bestimmt worden ist, strafbar bleibt. Das Tötungsverlangen beseitigt demgemäß nicht die Strafbarkeit im Wege einer Rechtfertigung, sondern begründet allenfalls den Privilegierungstatbestand 79.

2.Systematik der Tötungsdelikte

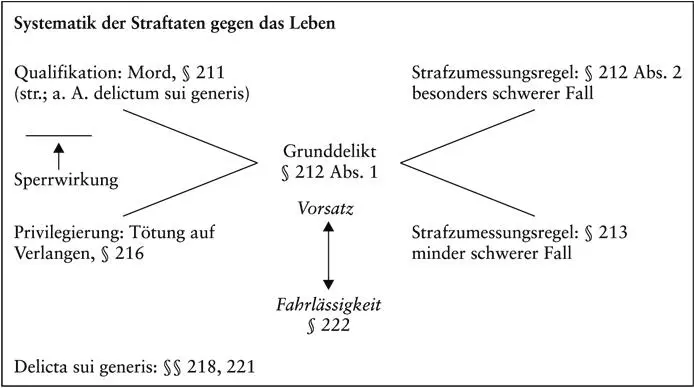

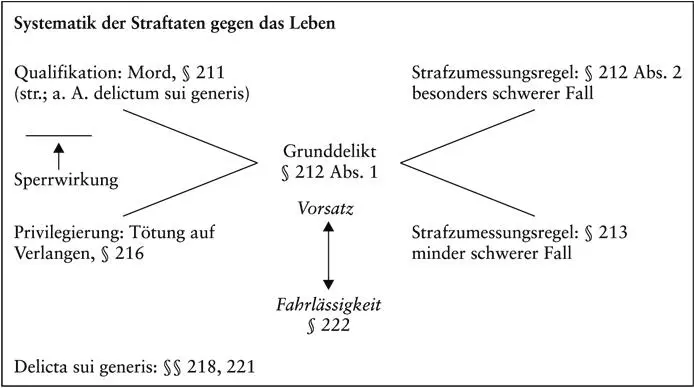

28Für das systematische Verständnis der Tötungsdelikte stellt der in § 212 Abs. 1 normierte vorsätzliche Totschlag derzeit den Ausgangspunkt dar 80.

29 a)Zunächst bestehen mit § 211 und § 216 unselbstständige Abwandlungen auf Tatbestandsseite.

30 aa)Die Strafschärfungsvorschrift des § 211 (Mord)stellt nach h. M. einen Qualifikationstatbestand dar, während die Rechtsprechung bislang noch davon ausgeht, dass es sich bei § 211 um ein delictum sui generis handelt 81. Im Falle der Verwirklichung von Mordmerkmalen tritt an die Stelle der zeitigen Freiheitsstrafe bei § 212 (fünf bis fünfzehn Jahre Freiheitsstrafe) zwingend die lebenslange Freiheitsstrafe, wobei jedoch nach Ansicht der Rechtsprechung in besonders gelagerten Ausnahmefällen eine Strafmilderung entsprechend § 49 Abs. 1 Nr. 1 möglich sein soll 82.

31 bb)Strafmildernd wirkt der Privilegierungstatbestand des § 216bei einer Tötung auf Verlangen. Gegenüber dem Grundtatbestand wird der Strafrahmen in diesen Fällen auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren abgesenkt. Was das Verhältnis der Vorschriften zueinander anbelangt, so ist zu beachten, dass im Falle der Verwirklichung der Privilegierung des § 216 die Anwendung des § 211 – auch bei Vorliegen von Mordmerkmalen – gesperrt ist 83. Ein vorsätzlicher Totschlag kann demnach nur dann als Mord qualifiziert werden, wenn ein Fall des Grundtatbestandes vorliegt, nicht aber ein Fall der Privilegierung des § 216 anzunehmen ist.

32 b)Neben den beiden eben genannten tatbestandlichen Abwandlungen finden sich zu § 212 Abs. 1 noch zwei Strafzumessungsregeln, die die Rechtsfolgenseite der Vorschrift modifizieren. Strafschärfend wirkt der in § 212 Abs. 2 normierte unbenannte besonders schwere Fall des Totschlags, bei dem zwingend auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen ist. Beim minder schweren Fall des Totschlags gem. § 213 wird hingegen der Strafrahmen auf ein Jahr bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe abgesenkt. Der minder schwere Fall ist insoweit benannt, als § 213 Var. 1 darauf abstellt, dass „der Totschläger ohne eigene Schuld durch eine ihm oder einem Angehörigen zugefügte Misshandlung oder schwere Beleidigung von dem getöteten Menschen zum Zorn gereizt und hierdurch auf der Stelle zur Tat hingerissen worden“ ist. Sonstige (unbenannte) minder schwere Fälle werden von § 213 Var. 2 erfasst.

33 c)Vom vorsätzlichen Totschlag mit seinen tatbestandlichen Abwandlungen und seinen Strafzumessungsregeln ist die fahrlässige Tötung gem. § 222zu unterscheiden. Schwierigkeiten bereitet hier vor allem die Abgrenzung von Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit 84.

34 d)Neben diesen Tötungsdelikten im engeren Sinne beinhaltet der 16. Abschnitt des Besonderen Teils mit den §§ 218, 221 noch zwei delicta sui generis. Diese Vorschriften schärfen oder mildern nicht die Strafe des § 212, sondern begründen eine eigenständige Strafbarkeit für Fälle des Schwangerschaftsabbruchs bzw. der Aussetzung.

351. Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand

aa) Anderer Mensch

bb) Töten

b) Subjektiver Tatbestand

2. Rechtswidrigkeit

3. Schuld

4. Strafzumessungsregeln

a) Strafmilderung: Minder schwerer Fall, § 213

b) Strafschärfung: Besonders schwerer Fall, § 212 Abs. 2

36Den Tatbestand des § 212 verwirklicht, wer einen Menschen tötet. Die überkommene Formulierung „ohne Mörder zu sein“ gewinnt keine eigenständige Bedeutung. Sie weist lediglich deklaratorisch darauf hin, dass bei Vorliegen von Mordmerkmalen nicht (nur) § 212, sondern (auch) § 211 zur Anwendung gelangt.

37Tatobjekt der §§ 211 ff. ist nach ganz h. M. stets ein Anderer, auch wenn dies der Wortlaut nicht explizit zum Ausdruck bringt 85. Aus diesem Grund ist zunächst die versuchte Selbsttötung nicht strafbar 86. Auch kann die Teilnahme an einer (vollendeten oder versuchten) Selbsttötung mangels vorsätzlicher rechtswidriger Haupttat i. S. d. §§ 26, 27 strafrechtlich nicht erfasst werden 87.

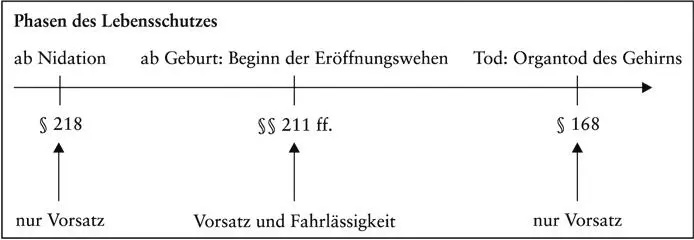

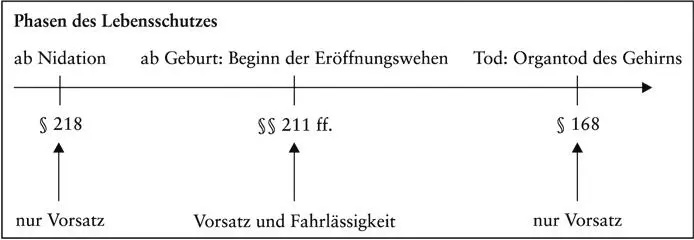

38Erforderlich ist ferner, dass sich die Tat gegen menschliches Lebenrichtet. Insoweit ist die Frage nach Beginn und Ende des Lebensschutzes angesprochen. Nur die Phase zwischen Geburt und Tod wird von §§ 211 ff. geschützt. Und nur in dieser Phase ist auch fahrlässiges Verhalten unter Strafe gestellt.

39 a)Geschützt wird von § 212 nur das geborene menschliche Leben. Nicht erfasst werden daher Eingriffe im Wege der Gentechnik und Fortpflanzungsmedizin, wie z. B. Experimente an Embryonen oder die künstliche Veränderung von Keimbahnzellen. Strafrechtliche Regelungen über derartige Verhaltensweisen (missbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungstechniken, missbräuchliche Verwendung menschlicher Embryonen, verbotene Geschlechtswahl, eigenmächtige Befruchtung, eigenmächtige Embryoübertragung und künstliche Befruchtung nach dem Tode, künstliche Veränderung menschlicher Keimbahnzellen, Klonen, Chimären- und Hybridbildung) sind im Embryonenschutzgesetz enthalten 88.

40 aa)Im Hinblick auf die Abgrenzung zum Schwangerschaftsabbruch i. S. d. § 218 ist die Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebensschutzesangesprochen. § 212 schützt das Rechtsgut Leben erst ab der Geburt, d. h. bei gewöhnlichem Geburtsverlauf mit dem Einsetzen der Eröffnungswehen 89. Bei operativer Entbindung soll dagegen auf die Vornahme des die Eröffnungsperiode ersetzenden ärztlichen Eingriffs abzustellen sein 90. Bei einem – vor Beginn der Eröffnungswehen vorgenommenen – Kaiserschnitt beginnt die Geburt und somit der Anwendungsbereich der §§ 211 ff. in objektiver Hinsicht mit der Eröffnung des Uterus, sofern (subjektiv) zum Zweck der Beendigung der Schwangerschaft durch Entnahme des Kindes aus dem Mutterleib agiert wird 91. Auf den vollständigen Austritt des Kindes aus dem Mutterleib und damit die „Vollendung“ der Geburt kommt es – anders als bei § 1 BGB – nicht an 92. Systematisch lässt sich dies damit begründen, dass die inzwischen mit dem 6. StrRG aufgehobene Vorschrift über die Kindstötung (§ 217 a. F.) mit ihrem Wortlaut „in oder gleich nach der Geburt“ auch den Geburtsvorgang mit in das Tötungsdelikt einbezog, so dass eine Tötung zu diesem Zeitpunkt keinen Schwangerschaftsabbruch mehr darstellte 93. Daran wollte der Gesetzgeber mit dem 6. StrRG nichts ändern (historische Auslegung), da er die Auffassung vertrat, dass diese Fälle nunmehr über §§ 212, 213 sachgerecht erfasst werden können 94.

Читать дальше