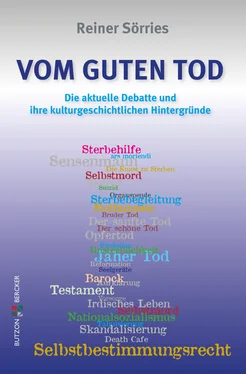

Was wir für Gottes Willen halten, bleibt trotz aller gelehrten Theologie immer Menschenwerk. Nicht Gottes Wille ist veränderlich, sondern das Denken und Fühlen der Menschen, und so gestaltet sich eine Geschichte des guten Todes im Kontext kultureller Veränderungen, und jede Zeit findet dazu ihre eigene Einstellung. Nichts bleibt unveränderlich gültig. Bis wir uns dem nähern, was in unserer Gegenwart an Sterbeszenarien diskutiert wird, werden wir verschiedenen Konzepten des guten Todes begegnen, die jeweils nur in ihrer Zeit Gültigkeit besaßen. Ob darunter je ein Tod war, der Gott gefallen hat , sei an dieser Stelle doch sehr infrage gestellt.

IV. Der gute und der jähe Tod – im Mittelalter

Die Redeweise vom guten Tod taucht explizit im späten Mittelalter auf, und zwar in konkreter Abgrenzung zum schlechten Tod. Der gute Tod – bona mors – steht dem schlimmen Tod – mala mors – gegenüber. Eindeutig definiert ist der gute Tod als solcher, der bewusst und vorbereitet erlebt wird, und das heißt wiederum, dass der Sterbende versehen mit den Sterbesakramenten aus dem Leben scheidet. Wer einen guten Tod stirbt, hat das Bußsakrament, die letzte Ölung und die Eucharistie empfangen, wodurch ihm seine Sünden vergeben sind. Im Bewusstsein, nach dem Tod vor das göttliche Gericht treten zu müssen, wollte man sich der Heilsmittel der Kirche bedienen. Im Umkehrschluss bedeutete dies, dass der schlechte Tod jener war, der plötzlich und unvorbereitet eintrat. Andere Kriterien für den guten bzw. schlechten Tod kannte das Mittelalter nicht. Gefürchtet waren demnach vor allem Unglücksfälle mit tödlichem Ausgang, oder es herrschte die Angst, einem Verbrechen zum Opfer zu fallen. Möglicherweise hat die Pest ihren Anteil an dieser Ausprägung des Todesverständnisses. Seit 1347 überzog sie in mehreren Wellen ganz Europa und hinterließ vielerorts chaotische Verhältnisse, in denen weder eine medizinische noch eine seelsorgerliche Versorgung der Erkrankten möglich war. Und sie starben ohne priesterlichen Beistand einen schlimmen Tod. Die Sorge um den jähen Tod war außerdem durch eine theologische Entwicklung gesteigert worden, die das Seelenheil ganz vom Verhalten in der Sterbestunde abhängig machte. Nur wer hier geistlichen Beistand erfuhr, durfte auf ein gnädiges Gericht hoffen.

ars moriendi – die Kunst zu sterben

Eine Unterweisung im rechten Sterben bot die im 15. Jahrhundert entstandene Gattung von Erbauungsschriften, die unter dem Namen ars moriendi bekannt ist – die Kunst des Sterbens. Solche Sterbehandbücher waren zunächst für die Seelsorger gedacht, erfuhren jedoch vor allem durch ihre Bebilderung eine populäre Verbreitung. Die Illustrationen stellen den Sterbenden in jeweils antithetischen Bildpaaren gegenüber, einmal umringt von Teufeln und Dämonen, die versuchen, ihn vom Glauben abzubringen, das andere Mal umsorgt von Engeln, Heiligen und der Gottesmutter, die ihn unter Verweis auf den erlösenden Tod Jesu am Kreuz im Glauben bestärken wollen. Die Kunst des Sterbens bestand also darin, den Versuchungen der bösen Geister zu widerstehen und den Glauben zu bewahren.

Doch konnte man sich dieses Beistandes angesichts der Möglichkeit eines unvorbereiteten Todes nicht sicher sein, und aus der Sorge vor einem jähen Tod schuf sich der Volksglaube Abwehrstrategien gegen den schlimmen Tod. Schon um 1300 wurden in Predigten die Segnungen der Messfeier beschrieben: „Wer den Leib des Herrn in der Messe gesehen, wird an diesem Tag weder der notwendigen Nahrung entbehren, noch wird er das Augenlicht verlieren oder ihn gar der Tod treffen, und sollte er doch plötzlich sterben, so gilt er von Gott mit den Gnaden des Sakraments versehen.“ 11Daraus entwickelte sich der Brauch, täglich in die Kirche zu laufen, um zumindest einen kurzen Blick auf die in einer Monstranz auf dem Altar ausgesetzte Hostie zu werfen, und diese Augenkommunion wurde gewissermaßen zum Garant, an diesem Tag keinen jähen Tod erleiden zu müssen.

Der heilige Christophorus bewahrt vor dem jähen Tod

Eine wichtige Rolle im Volksglauben spielte auch der heilige Christophorus. Ein Blick auf seine Gestalt sollte ebenfalls vor dem jähen Tod bewahren. Vermutlich hängt dieser Volksglaube eng mit der eben geschilderten Augenkommunion zusammen, denn der Heilige trägt Christus in bzw. auf sich. Daraus sind die an vielen Kirchen oder Kirchtürmen gemalten, weit überlebensgroßen Darstellungen des Heiligen abzuleiten. Nicht selten erreichen sie eine Höhe von fünf, sechs Metern und waren aufgrund ihrer Größe weithin sichtbar. Durch seinen Anblick glaubte man sich für diesen Tag vor dem jähen Tod geschützt. 12

Vermutlich reicht diese Hinwendung zum Heiligen schon ins 12. Jahrhundert zurück, nachweislich erscheint er in der Funktion des Patrons wider den jähen Tod auf einem Holzschnitt, dem sog. Buxheimer Christophorus, dessen holprige lateinische Beischrift ausdrückt, dass sein täglicher Anblick vor dem bösen Tod (mala mors) schützt. „Cristofori faciem die quacumque tueris, Illa nempe die morte mala non morieris. Millesimo CCCC XX tertio“ – Betrachtest du das Antlitz des Christophorus an diesem Tag, so wirst du an jenem Tag fürwahr den bösen Tod nicht sterben. 1423. Dieser Holzschnitt stammt aus dem Allgäuer Kartäuserkloster Buxheim bei Memmingen und ist auf 1423 datiert. 13Ähnliche Christophorus-Drucke sind etwa fünfzig bekannt, sie waren also eine weit verbreitete Massenware. Man trug sie bei sich, um sich sein Bild ständig vergegenwärtigen zu können. Reisende schufen sich einen billigen Tragaltar, indem sie Blätter mit dem Heiligenbild auf die Innendeckel ihrer Truhen hefteten. Aber Christophorus hielt auch Einzug in die Häuser und Wohnstuben, die seit dem 15. Jahrhundert zunehmend mit Bildern für die private Frömmigkeit ausgestattet wurden. 14

Freilich wollten alle diese Vorkehrungen das Gebet um eine gute Sterbestunde nicht ersetzen, und so betete man für einen guten Tod. Im Wissen darum, dass man diese Gebete aus Nachlässigkeit, Vergesslichkeit oder welchen Gründen auch immer auch versäumen konnte, konnte man derartige Gebetsanliegen einer entsprechenden Bruderschaft anvertrauen. Im breiten Spektrum solcher Gebetsgemeinschaften, bei denen das Totengedenken immer gepflegt wurde, entstanden seit dem 15. Jahrhundert besondere Gut-Tod-Bruderschaften, welche die Bruderschaftsmitglieder in ihre Fürbitten um einen guten Tod aufnahmen.

Wie sehr sich die Betrachtungsweise geändert hat, zeigt der Funktionswandel des Heiligen, der den Autofahrern der Nachkriegszeit zu einem beliebten Amulett geworden war. Als Aufkleber oder Metallplakette prangte Christophorus am Armaturenbrett und sollte Fahrer und Insassen vor einem Unfall bewahren – nicht jedoch vor dem jähen Tod in seinem ursprünglichen Sinn. Er sollte vielmehr vor Verletzung oder schlimmeren Unbill generell bewahren. Gott schütze dich oder Komm heil an lauteten deshalb auch die Aufschriften. Heute ist er eher selten zu finden, denn die Fahrer moderner Kraftwagen vertrauen lieber auf EPS, ABS, Airbag oder andere technische Fahrassistenten. Der Funktion, er sei Retter und Bewahrer, ist auch die Namensgebung der Rettungshubschrauber geschuldet, die den Namen Christophorus tragen. Eher erinnert an die Sorge vor dem jähen Tod der SOS-Aufkleber, der seit den 1950er-Jahren im Falle eines schweren Unfalls den Beistand eines Geistlichen erbittet: Ich bitte bei schwerem Unfall und Lebensgefahr um Ihre Hilfe und Ihren Beistand. Beten Sie mit mir und, wenn möglich, rufen Sie auch einen Seelsorger. Wer auf seinem Kraftfahrzeug die SOS-Plakette angebracht hat oder diese sichtbar bei sich trägt, lässt erkennen, dass er bei Lebensgefahr oder Tod nach einem katholischen Priester verlangt. Aber auch diese Aufkleber sind selten geworden, wenngleich sie heute immer noch vertrieben werden.

Читать дальше