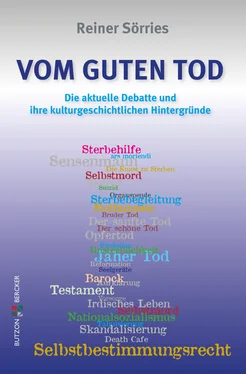

Reiner Sörries - Vom guten Tod

Здесь есть возможность читать онлайн «Reiner Sörries - Vom guten Tod» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Vom guten Tod

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Vom guten Tod: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Vom guten Tod»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Die aktuelle Debatte um ein Recht auf Selbstbestimmung auch im Sterben bekommt durch diesen kundigen Blick in die Geschichte eine ganz neue Orientierung.

Vom guten Tod — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Vom guten Tod», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Die Vorstellung von einem guten Tod war im Alten Judentum nicht an die erhoffte Überwindung der Endlichkeit gebunden, sondern an die gelebte Fülle des Lebens und eine reiche Nachkommenschaft, womit deutlich wird, dass das evolutionäre Modell durchaus tragfähig sein konnte.

Der Fortbestand der sozialistischen Menschengemeinschaft

Ein Sprung über Jahrtausende und gesellschaftliche Grenzen hinweg sei erlaubt, um in der Gesellschaft des sozialistischen Atheismus nach dem guten Tod zu forschen, der sich angesichts der Negierung eines individuellen Fortlebens ebenfalls anderer Strategien bedienen muss. Auch hier tritt an die Stelle der individuellen Auferstehungshoffnung die Zuversicht auf den Fortbestand und die Weiterentwicklung der sozialistischen Menschengemeinschaft, an der der Einzelne in mehr oder minder hohem Maße seinen Anteil hat. In einem streng biologischen Sinn beendet der Tod zwar das Leben einmalig und unwiederbringlich, Sinn stiftend ist jedoch das gelebte Leben, in dem der Mensch am Bau der Welt, am Bau einer besseren Welt beteiligt war. Der Tod löscht zwar das einzelne Leben aus, aber er kann die Lebensleistung des Menschen nicht vernichten. Noch ist das Trostpotenzial sozialistischer Trauerfeiern nicht wissenschaftlich aufgearbeitet, aber stellvertretend greifen wir den dritten und letzten Vers des Liedes „Flattert der Wimpel“ aus dem Liederbuch der Sozialistischen Jugend „Die Falken“ heraus, der diesen Geist spiegelt und bei Trauerfeiern gesungen wurde:

Hat uns das Schicksal gepackt und gezaust, und sind wir einst alt und grau, ist unser Leben vorbeigebraust, fordert der Tod uns rau. Dann schauen wir noch einmal die Runde vom Meer bis zum Sternenzelt. Mit Mädel und Jungen im Bunde bauten wir uns’re Welt.

Gibt es im atheistischen Materialismus keine individuelle Hoffnung über den Tod hinaus, so kann es dennoch einen guten Tod geben, der einen sinnvollen Lebensentwurf erlaubt und aus dem ein Tröstungspotenzial für die Angehörigen erwächst. Diese Erkenntnis für die Gestaltung weltlicher Trauerfeiern fruchtbar zu machen war ein Anliegen der Kulturpolitik in der DDR, die vor allem das Zentralhaus für Kulturarbeit der DDR in Leipzig mit der Ausarbeitung entsprechender Materialien beauftragt hatte. Die entstandenen Handreichungen lieferten sowohl die Grundlagen eines materialistischen Todesverständnisses als auch konkrete Entwürfe für Traueransprachen sowie Text- und Liedvorschläge. 2Wenn ein Mensch sterbend sagen kann, er habe sein ganzes Leben, seine ganze Kraft dem Herrlichsten in der Welt, dem Kampf für die Befreiung der Menschheit gegeben, so kann „ein in diesem Sinne bewusst gelebtes Leben … durch den Tod nicht ausgelöscht werden“ 3. Ist man dem Ziel nahegekommen, „sich als Persönlichkeit zu verwirklichen, seine Umwelt und sein Dasein schöpferisch zu vervollkommnen, wahrhaft menschlich zu gestalten“, dann stirbt man mit der „Gewissheit, dass die Spur seines Wirkens eingezeichnet bleibt im unaufhaltsam fortschreitenden Leben, im Bewusstsein und Werk der Lebendigen“ 4. Die Einbettung des individuellen Lebens in die sozialistische Gemeinschaft sollte mit dem Versuch erreicht werden, die Trauerfeier aus dem familiären Umfeld auf eine höhere gesellschaftliche Ebene zu heben, indem man die Kollektive von Betrieb und Partei zu Trägern der Abschiednahme bestimmte.

Konsequent war das Bestreben, in der Friedhofskultur das individuelle Einzel- oder Familiengrab durch kollektive Bestattungen in Urnengemeinschaftsanlagen zu ersetzen. Gleichermaßen versuchte man, anstelle individueller Trauerfeiern kollektive Gemeinschaftstrauerfeiern anzubieten, bei denen jeweils mehrere Verstorbene gleichzeitig verabschiedet und beigesetzt wurden. Mit der Ausarbeitung einer inhaltlichen und gestalterischen Grundlage einer sozialistischen Friedhofskultur war das Institut für Kommunalwirtschaft beauftragt worden.

Freilich musste man sich auch mit dem Problem auseinandersetzen, dass Kinder und junge Menschen starben, dass Menschen mitten aus dem Leben gerissen wurden, deren Tod einer Erklärung bedurfte. Hier griff die Grundüberzeugung des Materialismus, dass der Mensch ein Teil der Natur ist, die an sich keine Erklärung erlaubt: „Als Materialisten wissen wir: Natur hat keinen Sinn. Tod und Leben ,an sich‘ sind sinnlos wie Sonne oder der Schnee. Kein Gott, kein Geist ist Schöpfer der Welt. Aber Gesetze halten Sterne und Atome widersprüchlich in Bewegung. Nicht ,Gottes unerforschlicher Ratschluss‘, sondern das Wirken objektiver Gesetzmäßigkeiten bestimmt Werden und Vergehen in der Natur, also auch Leben und Sterben des Menschen.“ 5

Im materialistischen Denken ist zwar der Einzelne wichtig als Teil der permanenten Entwicklung der guten, sozialistischen Ordnung, die seinen ganzen Einsatz erfordert, sein Leben wertvoll macht und über seinen Tod hinaus wirksam bleibt, doch zugleich ist er Teil der Natur, die ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt. In seiner Rede am Grab von Karl Marx sagte Friedrich Engels: „Sein Name wird durch die Jahrhunderte fortleben und so auch sein Werk.“ 6Karl Liebknecht wurde mit den Worten zitiert: „Und wenn wir nicht mehr leben werden, leben wird unser Programm. Es wird die Welt der erlösten Menschheit beherrschen. Trotz alledem.“ 7Nicht das Individuum mit seinem Leben und Sterben ist das Maß aller Dinge, sondern der Fortbestand der Menschengemeinschaft.

Das Weib triumphiert über den Tod

In einer christlich dominierten Gesellschaft war es natürlich undenkbar, der durch die Evolution bedingten Sterblichkeit des Menschen den Vorrang gegenüber dem göttlichen Willen einzuräumen. Es durfte nicht sein, dass im Sinne von Charles Darwin (1809–1882) und Alfred Russel Wallace (1823–1913) der Mensch nichts anderes ist als ein weiterer Spielball auf dem großen Experimentierfeld der Evolution: Der Mensch wird geboren, lebt, liebt und stirbt: Was soll daran Besonderes sein? 8

Die Kirche predigte, der Tod sei der Sünde Sold 9, und der mittelalterliche Inbegriff der Sünde war die Frau, woraus sich das ikonografische Sujet von Tod und Frau oder Tod und Mädchen entwickelte, das gleichsam die Botschaft von der Ursache des Todes transportierte. Künstler der Renaissance wie Hans Baldung Grien (1517) oder Niklas Manuel Deutsch ergötzten sich an diesem ebenso morbiden wie erotischen Thema, das schon in die Reihe der mittelalterlichen Totentänze gehörte. Erst Edvard Munch drehte den Spieß um und ließ in seiner 1894 entstandenen Radierung Das Mädchen und der Tod die Frau über den Tod triumphieren. Zwar hatte sich bildlich die erotische Komposition kaum verändert, und die unbekleidete Frau schien den Nachstellungen des Todes zu erliegen, doch auf der Rahmung des Bildes sprechen Spermien und Embryonen eine andere Sprache. Auch wenn die Frau stirbt, gibt sie das Leben weiter und lebt in ihren Nachkommen fort. Zwar stirbt das Individuum, aber die Gattung lebt weiter. In kaum einem anderen Bild der Kunstgeschichte wird die evolutionäre Deutung des Todes deutlicher als hier.

In einer Folge von sechs Holzschnitten hat der weit weniger bekannte, ostpreußische Künstler Robert Budzinski (1874–1955) ganz ähnliche Gedanken zum Ausdruck gebracht. In seiner Der Sieg des Lebens (Auch ein Totentanz) genannten, 1924 entstandenen Holzschnittmappe orientierte er sich am Vorbild der Totentänze: Der Tod fordert eine junge, im Kornfeld sitzende nackte Frau zum Tanz auf, er ergreift die Fidel und beginnt den scheinbar ungleichen Tanz, der immer wilder wird. Doch schließlich erliegt der Tod dem furiosen Geschehen, löst sich auf, und sein Gerippe zerfällt. Am Schluss steht die Frau, die Hände in die Taille gestützt, triumphierend über dem Häufchen Gebeine, die einmal der Tod waren. Im Sinne einer Melioration des etwas in Misskredit geratenen Wortes darf man diese Frau wahrlich Weib nennen in der ursprünglichen Bedeutung als Pendant zum Mann und als Inbegriff des Weiblichen, das sich letztlich in seiner Gabe ausdrückt, Leben schenken zu können. Indem Budzinski im letzten Bild seines Totentanzes die breiten Hüften der Frau betont, stellt er ihre Gebärfähigkeit bildkompositorisch und damit auch inhaltlich so in den Mittelpunkt, dass sich genau daraus ihre Kraft speist, über den Tod zu triumphieren. Die Begegnung mit dem Tod endet nicht mehr tödlich, sondern das Leben behält die Oberhand. In der Einführung zum Mappenwerk schrieb der Verleger Hanns Heeren: „Diese sechs Holzschnitte des Ostpreußen Robert Budzinski sind kein Totentanz im üblichen Sinne, der uns die Allgewalt des Todes über das Leben vor Augen führt, wie es mehr oder weniger alle Totentänze von Dürer bis auf unsere Zeit taten – diese sechs Holzschnitte sind ein einziges Bekenntnis zur Kraft und zum Siege des Lebens über den sonst so gefürchteten Herrscher Tod. Der einzelne Mensch zwar unterliegt ihm, aber das kraftvoll blühende Leben nimmt den Kampf immer wieder auf und bezwingt den Tod: Der Einzelne stirbt – die Menschheit lebt!“

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Vom guten Tod»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Vom guten Tod» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Vom guten Tod» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.