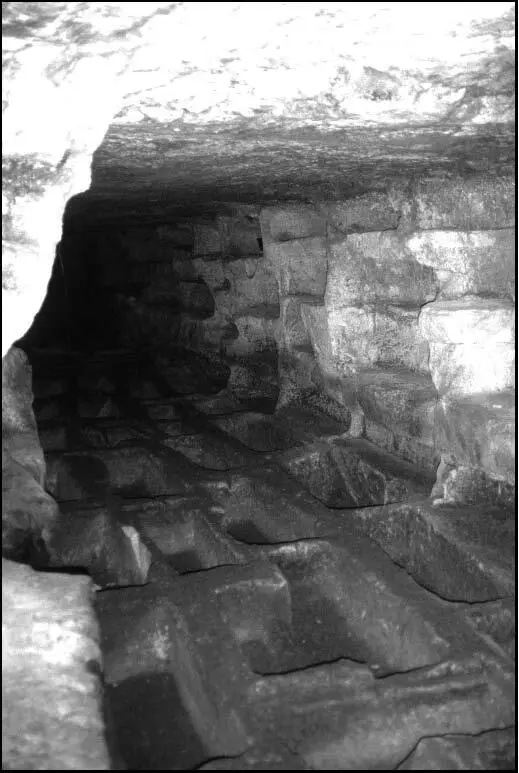

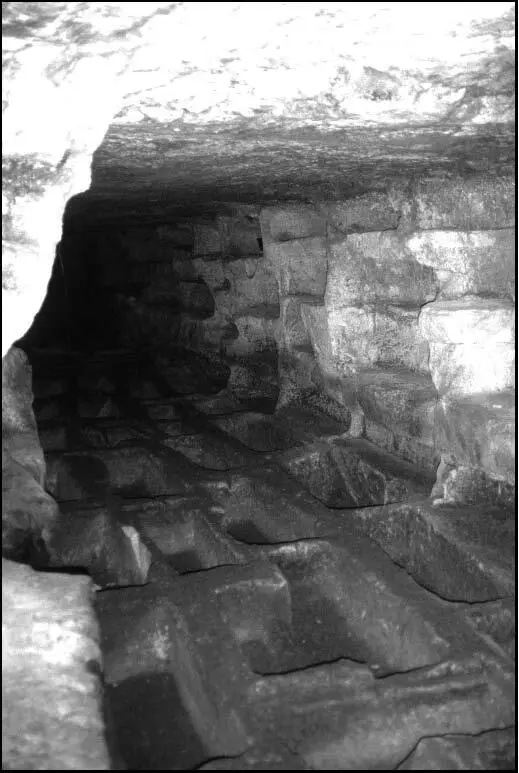

Abb. 1: Cava d’Ispica (Sizilien), Katakombe mit Wand-(Loculus) und Bodengräbern (Forma), 4./5. Jh. n. Chr.

Weder die kollektiven Begräbnisplätze noch die unterirdischen Bestattungen sind eine Erfindung des Christentums, doch wurden sie innerhalb der christlichen Gemeinden zum beispielgebenden Friedhofstyp. Allerdings waren Friedhöfe unter freiem Himmel, die man sub divo 20nannte, ebenso verbreitet, und oftmals verbanden sich unter- und oberirdische Friedhöfe zu einer Einheit. Es wurde fast zur Regel, dass die christlichen Friedhöfe mit einer Begräbniskirche verbunden waren, und auch in ihnen reihte sich Grab an Grab (Abb. 2); diese Stellen waren besonders begehrt, denn die Kirchen waren über den Gräbern der Märtyrer errichtet.

Abb. 2: Rom, Begräbnis-(Coemeterial-)Basilika an der Via Appia mit dicht gedrängten Bodengräbern, 4. Jh. n. Chr.

Im Zuge der Tolerierung des Christentums nach dem Mailänder Edikt von 313 n. Chr. und erst recht nach seiner faktischen Erhebung zur staatstragenden Religion unter Kaiser Theodosius 391 n. Chr. galt das kollektive Friedhofswesen der Kirche bald als das einzig gültige. Nun organisierte die Kirche das Bestattungswesen, stellte die Grabplätze zur Verfügung und leitete damit eine Entwicklung ein, die über fast zweitausend Jahre hinweg Gültigkeit behalten sollte, indem die Beisetzung der Verstorbenen nicht mehr eine Angelegenheit des Einzelnen und der Familie, sondern eine Aufgabe der Gemeinschaft war. Die Versorgung mit Grabplätzen erfolgte nicht mehr auf dem freien Markt, sondern in geregelten Bahnen, die gewährleisteten, dass jeder Christenmensch ein Grab erhielt, ohne eigene Vorsorge betreiben zu müssen. Schlichte Gräber wurden dabei – zumindest in der Anfangszeit – kostenlos abgegeben, und man musste nur für die Grabinschrift einen Obolus an den Handwerker entrichten. Mit der Verbreitung des kollektiven Gemeindefriedhofs waren allerdings die sozialen Unterschiede nicht gänzlich aufgehoben, denn aufwändigere Gräber wie Familiengrabstätten in den unterirdischen Grabkammern, die sog. Cubicula, oder Grabkapellen auf den Friedhöfen mussten natürlich bezahlt werden und sicherten so die Möglichkeit, den gesellschaftlichen Status zu dokumentieren.

2. Die ältesten christlichen Friedhöfe auf deutschem Boden

In der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts lebte in Trier eine wohlhabende Frau namens Albana. Sie gewährte den ersten Trierer Bischöfen Eucharius und Valerius nicht nur das Gastrecht in ihrem Haus, sondern ließ sie später in ihrem eigenem Familien-Mausoleum beisetzen. Um diese Grabstätte herum haben sich in der Folgezeit mehrere tausend Bestattungen, teils in Sarkophagen, teils sogar in weiteren Grabbauten angelagert. Damit haben wir einen ersten frühchristlichen Friedhof vor uns, der räumlich deutlich von dem älteren paganen Gräberfeld mit seinen Brandbestattungen abgesetzt ist. Ähnlich den Verhältnissen in Rom kann man auch in Trier davon ausgehen, dass das Gelände dieses Friedhofs eine Stiftung dieser Albana ist. Spätestens seit dem 5. Jahrhundert findet sich dann eine Basilika auf dem Friedhof, die Vorgängerin der heutigen Abteikirche St. Matthias. 21Diese Rom sehr ähnliche Entstehungsgeschichte eines christlichen Friedhofs darf zwar für den germanischen Raum nicht verallgemeinert werden, doch zumindest in den römisch besetzten Teilen ist dies kein Einzelfall.

Eigentums- und Besitzverhältnisse spätantik-frühchristlicher Friedhöfe sind zwar schwer nachweisbar, doch archäologisch ist oftmals ein herausgehobenes (Heiligen-)Grab als Ausgangspunkt eines frühchristlichen Friedhofs festzumachen. Im Falle der Cella Memoria unter dem Bonner Münster, in dem die Märtyrer Cassius und Florentius beigesetzt wurden, soll es sich sogar um eine kaiserliche Stiftung durch Helena, der Mutter Konstantins, handeln. Ähnlich sind in Köln oder Xanten besondere Gräber Ausgangspunkt nicht nur für die Entstehung von Friedhöfen, sondern sogar für die weitere Stadtentwicklung. Denn meist wurden die ursprünglichen Grabbauten in der Folgezeit durch Kirchen ersetzt, die dann im Mittelalter als Pfarrkirchen die Siedlungskerne an sich zogen. Im Rhein-Mosel-Raum zeugen von diesen frühen christlichen Friedhöfen auch viele Grabinschriften, wovon sich die meisten wiederum in Trier erhalten haben.

C. Die Bestattung „ad sanctos“ – bei den Heiligen

Zu den Besonderheiten des christlichen Friedhofs gehört, dass sich seine Gräber bevorzugt um die Grablegen von Märtyrern und Heiligen scharen, auf deren hilfreiche Unterstützung bei der erwarteten Auferstehung man vertraute. Dies galt in den Katakomben genauso wie in den Begräbniskirchen, und dieser Wunsch nach einer Bestattung „ad sanctos“ 22sollte ebenfalls das Begräbniswesen zumindest bis zur Reformation beherrschen. Viele antike und zunächst pagane Nekropolen wurden durch die Gräber von Heiligen und die Gräber von Christen, die sie anzogen, allmählich christianisiert. Zumal in den Provinzen konnten die Blutzeugen nicht anders bestattet werden als auf den bestehenden Nekropolen. Nicht selten errichtete man über ihren Grabstätten kleine Grabhäuschen, die sich zu besuchten und verehrten Memorien entwickelten, an denen christliche Gedächtnisfeiern abgehalten wurden. Durch den Wunsch, in ihrer Nähe bestattet zu werden, kam es im Umfeld solcher Grabkapellen zu immer weiteren Bestattungen, und der Begräbnisplatz wurde langsam christlich überformt. Daraus resultierten auch die begehrten Kirchenbestattungen, die sich trotz aller Verbote nie ganz ausmerzen ließen, bis sie im 19. Jahrhundert durch die staatlichen Vorschriften mit aller Strenge verboten wurden.

1. Der Grabstein der Sarmannina in Regensburg

Ein wichtiges Zeugnis für diesen Wunsch, bei den Märtyrern bestattet zu sein, ist ein Grabstein für eine sonst nicht bekannte Frau mit dem Namen Sarmannina 23, die um 400 n. Chr., vielleicht auch etwas später, auf der großen römischen Nekropole im Norden des Kastells Kumpfmühl in Regensburg beigesetzt wurde. 24Sie gilt als die älteste (bekannte) Christin der alten Provinz Raetien. Die Inschrift auf dem schlichten Kalkstein (38 × 56 × 10 cm) lautet: IN BEATUM MEMORIAM SARMANNINE QUIESCENTI IN PACE MARTYRIBUS SOCIETAE. „Zum seligen Gedächtnis der Sarmannina, die im Frieden ruht, den Märtyrern beigesellt“, könnte man diese Inschrift übersetzen. Es ist nicht bekannt, welche Märtyrer hier gemeint sind, in deren Nachbarschaft sie bestattet wurde, aber es ist der Wunsch der Nähe bei den Märtyrern verbürgt. Und diese Gewissheit war wichtiger als die Nennung der Lebensdaten oder sonstiger biografischer Angaben. Trotz umstrittener Zeitstellung dieses spätantik-christlichen Grabsteins handelt es sich um einen der ältesten Belege für eine Bestattung ad sanctos auf deutschem Boden.

Unter den oben bereits erwähnten Trierer Grabinschriften belegt die Grabplatte des Subdiakons Ursinianus aus dem 6. Jahrhundert die besondere Qualität der Grabesruhe bei den Heiligen: „Ursinianus’, des Subdiakons Leichnam liegt hier im Grabe, der es verdient hat, nahe den Gräbern der Heiligen zu ruhen, dem nicht des Tartarus Wut und grausame Rache nun schadet. Ludula hat den Grabstein gesetzt, seine liebste Gemahlin. Er starb am 27. November und hatte 33 Jahre gelebt.“ 25

2. Das Begräbnis bei den Blutzeugen und die Kirchenbestattung

Gemäß dem Grundsatz sicut in coelis et in terra 26manifestierte sich nach altchristlicher Anschauung das göttliche Heilshandeln nicht nur an der unmittelbaren Aufnahme der Märtyrer in den Himmel, wo sie bei Gott als Fürsprecher für die Menschen eintreten konnten, sondern auch an ihren Gräbern, die dadurch zu Orten besonderer Gnade wurden, weshalb man ihre Nähe bei der eigenen Bestattung suchte. Die Heiligen waren so bedeutsam, dass ihre Gräber und in der Folge ihre Reliquien zu Altären in den Kirchen erhoben wurden 27. Kein Altar sollte künftig ohne Reliquien auskommen, weshalb es zur Überführung von Gebeinen in die Kirchen kam. Zu den ersten Reliquientranslationen kam es in Rom, als man in der ausgehenden Spätantike und in unsicheren Zeiten begann, die verehrungswürdigen Leiber aus den Katakomben in die innerstädtischen Kirchen zu überführen. Um weiterhin eine Bestattung in ihrer Nähe zu ermöglichen, setzte man das antike Begräbnisverbot innerhalb der Stadt außer Kraft, und es kam zur Anlage innerstädtischer Friedhöfe. Die karolingischen Reformkonzile des 9. Jahrhunderts tolerierten sogar die Bestattung hochrangiger Persönlichkeiten in den Kirchen. 28Damit war die weitere Entwicklung hin zum Kirchhof und zur Kirchenbestattung vorgegeben. Die besondere Bedeutung der Heiligen bestimmte die Bestattungs- und Friedhofskultur zumindest bis zur Reformation.

Читать дальше