Berg, Kirche, Wirtshaus: Die (un-)heilige Dreifaltigkeit der Touristen macht den Tiroler Bergführern in den 1880er-Jahren arg zu schaffen, geraten sie doch zwischen die Fronten eines Kulturkampfes, den Kirche und Wirtschaft vehement ausfechten. Während nämlich der Tourismus wirtschaftlich für Tirol, vor allem für dessen ländliche Gebiete, immer wichtiger wird, fürchtet die Kirche den angeblich damit einhergehenden Sittenverfall. Die zahllosen in katholischen Blättern publizierten Artikel offenbaren im Wesentlichen zwei Urängste der Kirche: Zum einen stelle der (vielfach protestantische) Tourismus eine Gefahr für die Tiroler Glaubenseinheit dar. Zum anderen drohe die Aussicht auf schnelles Geld die bis dahin – so stellt es die Kirche dar – tief in ihrem einfachen, gottgefälligen Leben verwurzelten Landbewohner nachhaltig zu korrumpieren.

Brutstätte der Unsittlichkeit

Im Kampf gegen den Tourismus fährt die katholische Welt in Tirol schwere Geschütze auf, vor allem publizistische. So liest man im Juni 1886 im „Tiroler Volksblatt“: „Im Ganzen und Großen machen sich die schlimmen Folgen und Schattenseiten des Fremdenwesens auch in Pusterthal schon fühlbar genug.“ Man müsse vor allem „das nie ganz ohne Folgen bleibende Beispiel eines arbeitsscheuen, genußsüchtigen Müßigganges, eines übermäßigen Luxus und tausend verfeinerter Genüsse bedenken“, schreibt der Autor, der vor den Folgen warnt, die sich vor allem bei „der dienenden Classe“ bemerkbar machten. Sein an Deutlichkeit kaum zu überbietendes Fazit: „Ueberhaupt ist das Fremdenwesen für’s katholische Volk eine Brutstätte des Indifferentismus und der Unsittlichkeit.“

In der ebenfalls katholischen „Brixener Chronik“ legt man dem Glaubenskampf 1892 dagegen ein soziales Deckmäntelchen um und macht – man höre und staune – die vergleichsweise guten Einkünfte der Bergführer zum Problem. Sie könnten, schreibt das Blatt, dazu führen, dass „in den entlegensten Orten sich Familien bilden, deren Glieder im Sommer dem bessern Verdienste nachgehen, im Winter diesen Verdienst als ihren Lebensunterhalt verwenden und im Alter den Gemeinden zur Last fallen“. Erst im Nachsatz wird indes das wahre Interesse des fundamental-katholischen Teils Tirols sichtbar, der zu erreichen versucht, „daß diese Änderung der Verhältnisse nicht nur von auswärts gelenkt und geleitet wird“.

Für die Bergführer zeitigt dieser vor allem medial ausgetragene Konflikt eine deutlich spürbare Auswirkung: das auch von Fürstbischof Simon in einem kirchlichen Dekret formulierte Verbot, an Sonn- und Feiertagen zu einer Tour zu starten, ohne zuvor die heilige Messe besucht zu haben. Vom Bischof beauftragt, nehmen die Ortsseelsorger die Führer vor Ort an die Kandare und erreichen, dass das Verbot in den meisten Reglements der lokalen Bergführervereine verankert wird. Verstöße dagegen werden mit saftigen Strafen geahndet, die auch schon einmal das Dreifache der Führertaxe ausmachen können. Weil nun aber Sonn- und Feiertage die wichtigsten im Führergeschäft sind, hält sich nicht jeder an das Messgebot, manch einer wagt es, auch ohne göttlichen Segen in die Berge zu starten. Nicht zuletzt, weil so mancher betuchte Gast bereit ist, die Strafe für den Führer zu übernehmen, sollte man beim teuflischen Gekraxel erwischt werden.

Dem „Herrjott“ am nächsten

„Der Grundsatz soll und darf einem katholischen Tiroler nicht maßgebend sein, wenn der Fremde zum Führer sagt: ‚Auf den Spitzen der Berche ist man dem lieben Herrjott ja am nächsten.‘ Der glaubenstreue Katholik ist seinem Herrgott beim Opfer der hl. Messe am nächsten, und nachher kann er mit dem Fremden hinaufkraxeln bis über die Spitze des Popocatepetel um seinem ‚Herrjott‘ näher zu kommen, und von einer Dispens sollte nur in den dringendsten Fällen Gebrauch gemacht werden.“

„Der Burggräfler“, 1. August 1885

Druck üben die kirchlichen Kreise nicht nur auf die Bergführer aus, sondern auch auf die damals fast 25.000 Mitglieder des Alpenvereins. In einem Gruß an die Delegierten der Generalversammlung von 1889, die in Bozen stattfindet, fordert man die potenziellen Kunden der Führer auf, diese erst gar nicht in einen Gewissenskonflikt zu bringen: „Schonet unsere Bergführer an Sonntagen!“, heißt es in der Grußbotschaft. Denn: „Leuten, die nach dem Gebote des Herrn gewissenhaft den Feiertag heiligen, könnt Ihr auch auf gefährlichen Bergspitzen Euer Leben sorgloser anvertrauen.“ Die Argumentation nimmt dabei kuriose Züge an. So erzählen (katholische) Gäste von Führern, die – am Sonntag ohne Messbesuch zur Tour aufgebrochen – an schwierigen Stellen gezögert, deren Knie und Hände gezittert hätten. Wohl aus Angst, der Sturz vom Berg könne direkt in der Hölle enden.

So viel kirchliche Einflussnahme ist manch einem und vor allem der protestantisch geprägten Welt dann doch zu viel. Sie sei, schreibt etwa der Österreichische Touristenclub, nicht „im Interesse eines gesteigerten, internationalen und interkonfessionellen Fremdenverkehres“. „Die Tiroler“, heißt es, „müssen sehr sündhaft sein, weil sie von ihren geistlichen Oberhirten so strenge behandelt werden.“ Es wäre „rationeller“ gewesen, die Bergführer für die wenigen Sonn- und Feiertage in der Hochsaison von der Frühmesse „mit der Weisung zu dispensieren, die versäumte Messe in den nächsten Wochen gelegentlich nachzuholen“. Das Sonntagsverbot führe nur dazu, dass Bergsteiger in andere Gebiete ausweichen, Führer von auswärts nach Tirol bringen oder führerlos ins Gebirge gehen würden.

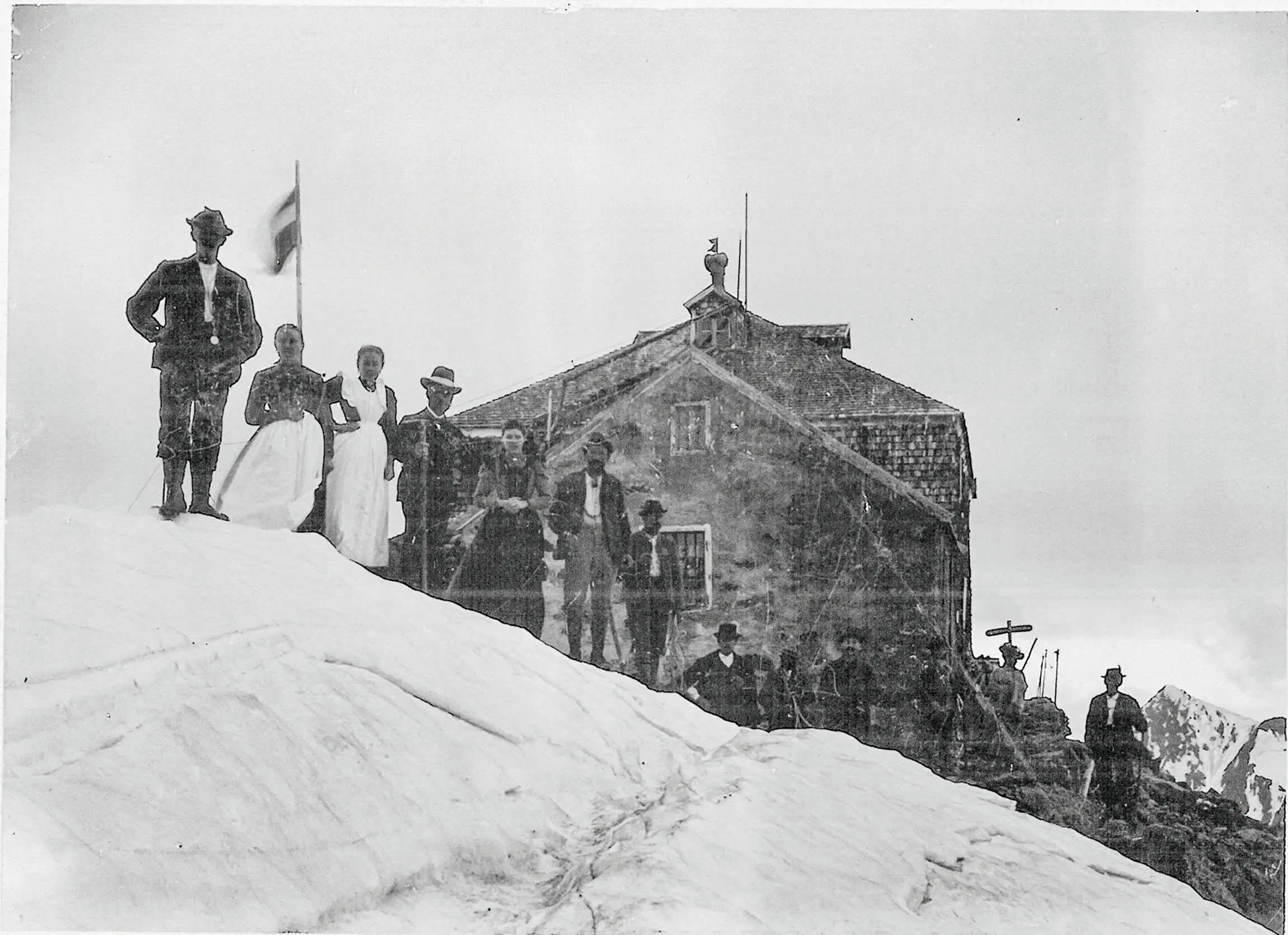

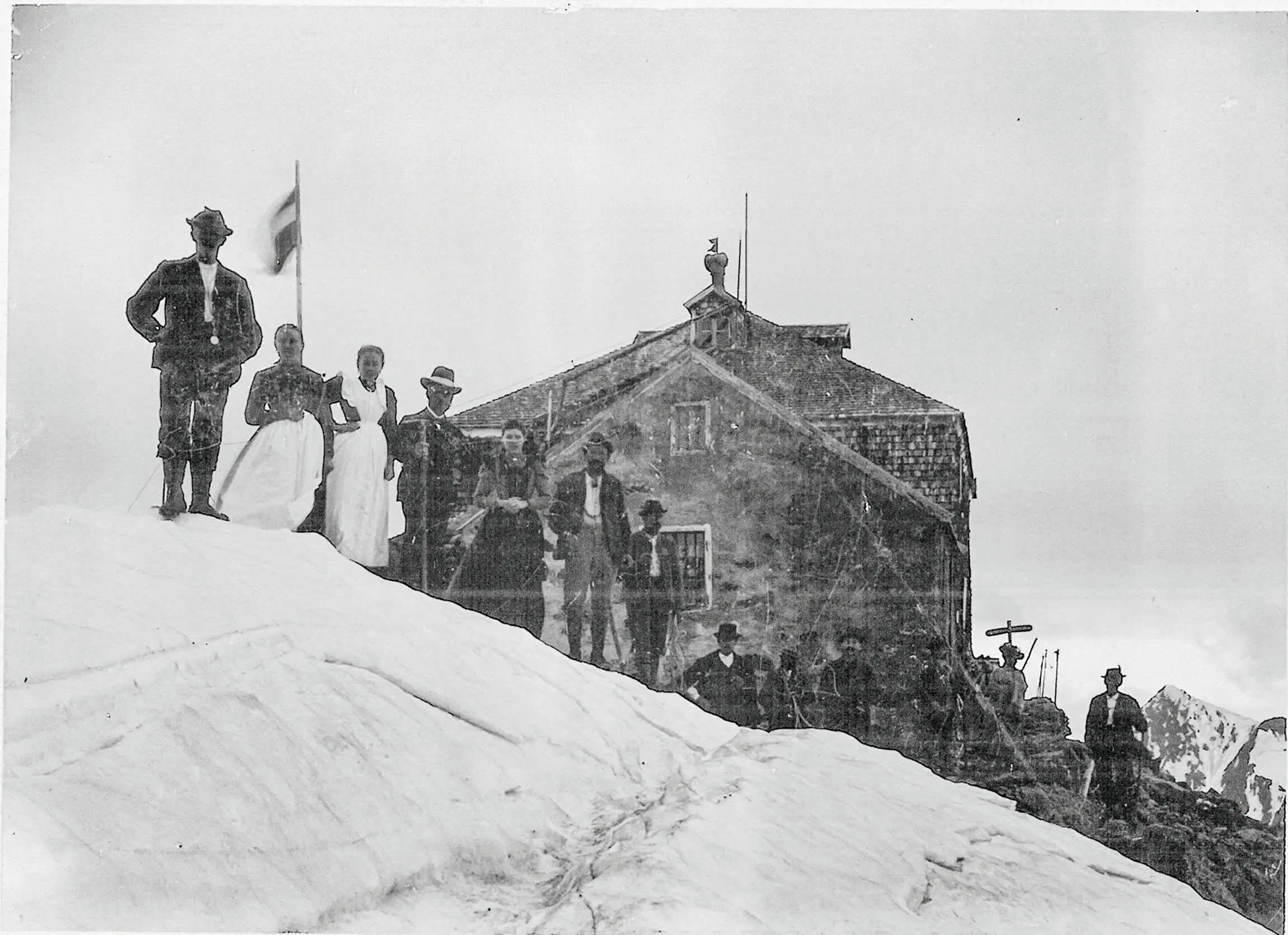

Zum Team des Becherhauses gehört in den 1890er-Jahren auch ein Bergführer, der im Foto ganz vorne Aufstellung bezieht. Das Becherhaus war übrigens eines der ersten Schutzhäuser mit eigener Kapelle. So konnte man auch am Sonntag zu einer Tour aufbrechen, ohne fürchten zu müssen, direkt in der Hölle zu landen.

Es ist ein Stellvertreterkampf, der hier auf dem Rücken der Bergführer ausgetragen wird: jener zwischen Konservativen und Liberalen, zwischen Land und Stadt, zwischen Katholiken und Protestanten. Vernünftige Stimmen gibt es in diesem Kampf wenige, wenn sie hörbar sind, dann kommen sie aus liberaler Richtung. In der „Meraner Zeitung“ versucht man etwa, den Druck von den Bergführern zu nehmen, indem an die Vernunft der Touristen appelliert wird. „Jeder Gebildete [wird] sich ohneweiteres auch von selbst eine derartige Rücksichtnahme auferlegen und Jeder, welcher dies verabsäumt, [macht] sich eines bedauerlichen Mangels an Zartgefühl und Takt schuldig. […] Ein Fügen und Nachgeben von beiden Seiten würde, wie auch sonst, hier wohl das Richtige sein.“

Nur: Ein „Fügen und Nachgeben“ gibt es nicht, weshalb die Tiroler Bergführer nach Lösungen suchen müssen, die Gast, Bischof und Geldbörse zufriedenstellen. Als Reinfall erweist sich dabei der Suldner Versuch, „Sonntagsbergführer“ einzuführen. Als solche sollten zwei nicht autorisierte (und daher nicht an das kirchliche Dekret gebundene), aber „in der Touristenwelt und namentlich in Meran hinreichend bekannte und nicht minder zuverlässige Herren“ dienen, deren Verdienst (samt Trinkgeld) nicht in die eigene Tasche, sondern in die Unterstützungskasse der Führer fließen sollte. Sehr viel Erfolg versprechender ist ein anderer Lösungsansatz, für den man auf die Mithilfe der Geistlichkeit angewiesen ist. Weil es ja kein kategorisches Sonntagstouren-Verbot gibt, sondern nur das Verbot, ohne heilige Messe zu starten, muss eben die Messe verlegt werden: zeitlich und räumlich. So ist es kein Wunder, dass in den 1890er-Jahren eine Reihe von Hütten eigene Kapellen bekommen, in denen sonntags schon in aller Herrgottsfrühe die Messe gelesen wird. So können Führer und Gäste dem bischöflichen Erlass Genüge tun und doch zur Sonntagstour starten – mit göttlichem oder vielmehr kirchlichem Beistand.

Читать дальше