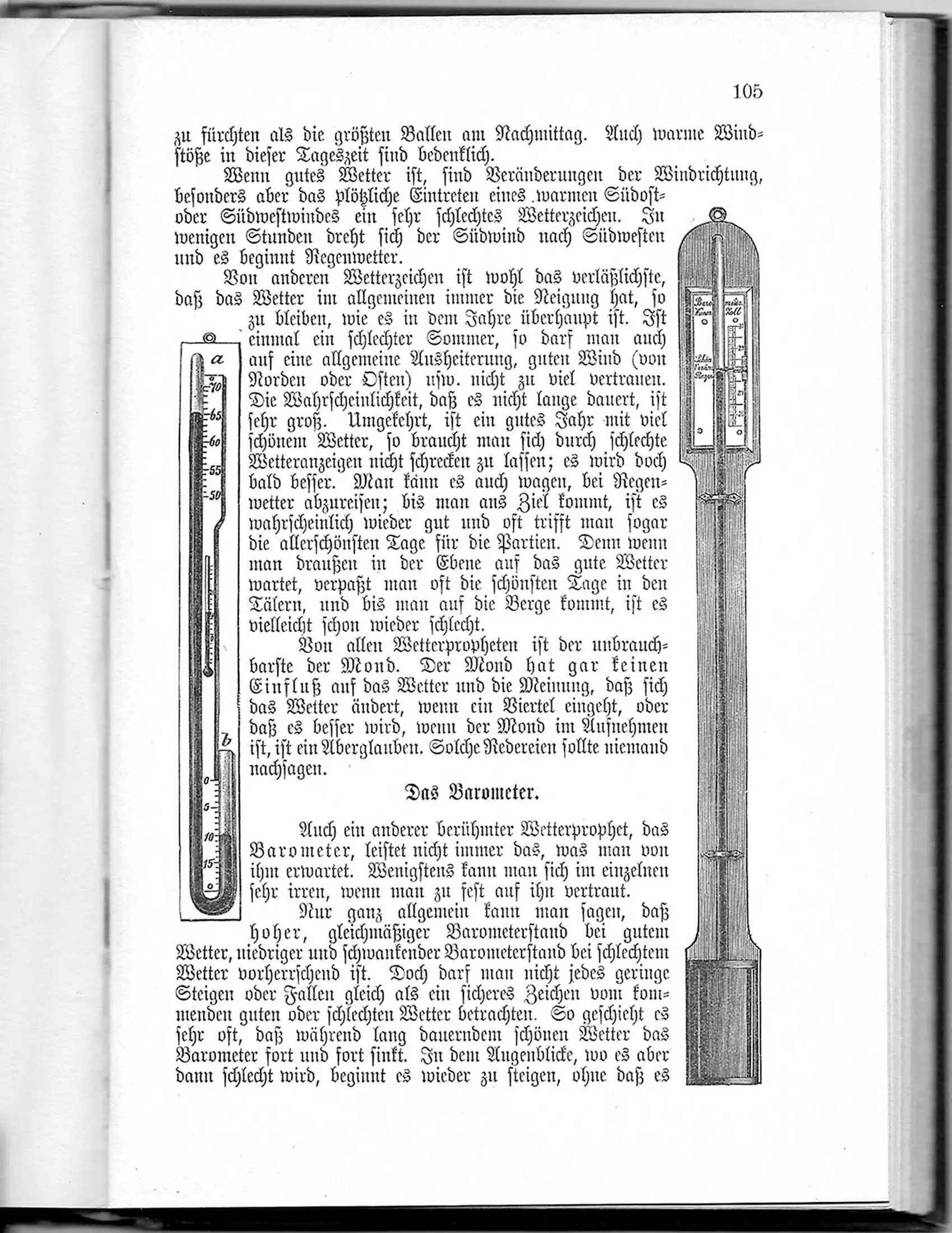

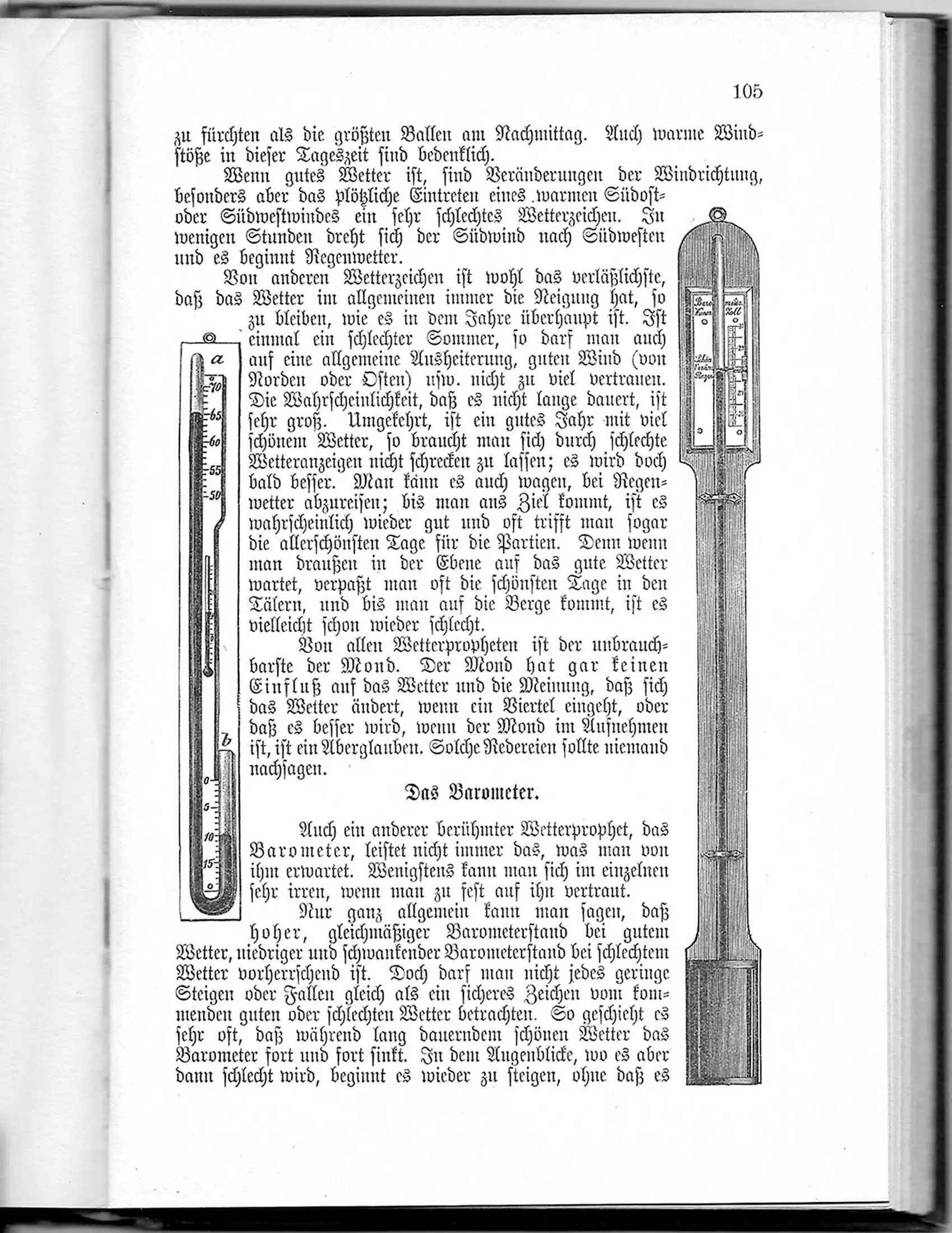

Auch mit dem Wetter mussten sich Bergführer schon zur Jahrhundertwende eingehend befassen. Die abgebildete Seite stammt aus der vom DuOeAV 1906 herausgegebenen „Anleitung zur Ausübung des Bergführerberufes“.

Zum anderen offenbart der Bergführerkurs, dass der Alpenverein immer deutlicher das Ruder in der Organisation des Bergführerwesens übernimmt und nun selbst – und fast allein – für das gute und schlechte Wetter in diesem Schlüsselberuf der touristischen Entwicklung sorgt. So ist es der DuOeAV, der den Salzburger Kurs (und alle, die noch folgen) organisiert und finanziert, der die Bergführer über seine „Führer-Unterstützungs-Casse“ sozial absichert und der Führer-Bibliotheken einrichtet, Kartenmaterial verteilt und Ausrüstungsgegenstände verschenkt. Auch dank des DuOeAV wird der Beruf des Bergführers ab den 1880er-Jahren immer mehr gefestigt, die Ausbildung immer stärker professionalisiert. Die Führerkurse werden nun jährlich an mehreren Orten angeboten und auf den offiziellen Bekanntgaben der Bergführer eines Gebietes jene gesondert angeführt, die einen Kurs erfolgreich abgeschlossen haben. Schon 1890 sind es 194 der 536 Tiroler Führer.

Gegen schwerhörige Säufer

Der DuOeAV wird immer mehr zum Vermittler zwischen Führern und Behörden. Den Führern steht man zur Seite, wenn es um die Beziehungen mit den Ämtern geht, während man für die Behörden aus der Menge an Bewerbern geeignete Kandidaten herausfiltert. Bei der Auswahl potenzieller Führer legt der Alpenverein Wert auf Geist, Körper und Charakter. So seien „geistig minder begabte Personen, von denen anzunehmen ist, dass sie einen Führerkurs nicht bestehen werden“, abzuweisen. Nicht für die Bergführerei infrage kämen zudem Kandidaten mit Gebrechen „wie Schwerhörigkeit, Kurzsichtigkeit, Verkrüppelung eines Gliedes etc.“. Vielmehr müssten angehende Führer „körperlich rüstig und kräftig“ sein, was der zuständige Arzt dem Alpenverein direkt bestätigen müsse, weil es zuvor immer wieder Fälle falscher Atteste gegeben habe. Ausgemustert werden zudem „unverlässliche“ Bewerber oder „notorische Säufer“, Vorbestrafte oder Raufbolde, weshalb auch der örtliche Gendarm um seine Einschätzung gebeten wird. Schließlich gibt es auch so etwas wie einen sozialen Filter bei der Auswahl der angehenden Bergführer. Sollte es genügend Bewerber geben, so der DuOeAV, seien „bei gleicher Eignung ärmere Bewerber vor wohlhabenderen“ zu bevorzugen. Eine weitere Vorzugsschiene sei den Söhnen altverdienter Bergführer einzuräumen – offiziell mit dem Argument, dass sie wohl schon Touren mit ihren Vätern unternommen und dabei Bergerfahrung gesammelt haben.

Dass die Bergführer – vor allem dank der Fürsprache des DuOeAV – in den 1880er- und 1890er-Jahren nicht nur gesellschaftlich, sondern auch politisch an Einfluss gewinnen, zeigt die Revision der Tiroler Bergführerordnung. Im neuen Reglement, das am 1. Jänner 1893 in Kraft tritt, ist nicht mehr nur von den Pflichten der Führer die Rede, sondern vor allem von ihren Rechten. Und von den Rechten der Alpenvereine. Deren Mitwirkung bei der „Aufsicht und Leitung“ der Bergführer wird nun auch amtlich festgeschrieben; die Befähigung eines Führeraspiranten muss nicht mehr nur von den Gemeinden, sondern auch vom im Gebiet stärksten alpinen Verein bestätigt und dessen Gutachten bei der Aufstellung der Tarife eingeholt werden. Damit werden die Vereine zu quasistaatlichen Organen.

Zugleich stärkt man mit der neuen Bergführerordnung den Führern den Rücken. Sie dürfen künftig Touren auch ablehnen, wenn sie glauben, dass der Gast nicht dafür geeignet ist. Auch können sie verlangen, einen weiteren Führer oder Träger mitzunehmen, wenn mehr als ein Gast zu führen oder die Tour eine schwierige ist. Apropos Träger: Diese Figur wird durch die Bergführerordnung 1893 neu eingeführt, sodass künftig eine hierarchische Zweiteilung im Führerwesen herrscht. Da gibt es einmal den vollständig ausgebildeten und amtlich anerkannten Bergführer und dann den Träger, der dem Bergführer als Hilfskraft beigestellt wird. In der Praxis gestaltet sich die Zweiteilung meist so, dass die Träger Bergführeranwärter sind, sich also als Begleiter erfahrener Führer ihr Können und Wissen am Berg aneignen und wichtige Erfahrungen sammeln.

Bergführer vor Gericht

Strafen riskieren Ende des 19. Jahrhunderts Bergführer, unter deren Obhut sich ein Unglück ereignet. So steht 1895 erstmals in Österreich-Ungarn ein Bergführer wegen eines tödlichen Absturzes vor Gericht, und zwar ausgerechnet vor dem Kreisgericht in Bozen. Der Söldner Bergführer Zachäus Gstrein (32) war im August auf dem Gurglerferner im Pfossental abgestürzt, sein Gast, der Berliner Paul Modl, dabei ums Leben gekommen. Gstrein wird daraufhin vorgeworfen, das alpinistische Können seines Gastes falsch eingeschätzt und auch dessen unzureichende Ausrüstung (etwa fehlende Steigeisen) akzeptiert zu haben. Darüber hinaus hätte Gstrein laut Führertarif die Mitnahme eines zweiten Führers verlangen müssen. Die Anklage schreibt deshalb: „Daß am Verluste dieses Menschenlebens außer der eigenen Unerfahrenheit und Waghalsigkeit des Modl auch der Führer Gstrein Schuld trägt, ist zweifellos und ist er dafür verantwortlich, da er ja als Bergführer mit den für seinen Beruf erlassenen Vorschriften vertraut sein mußte und sich daran hätte halten sollen.“

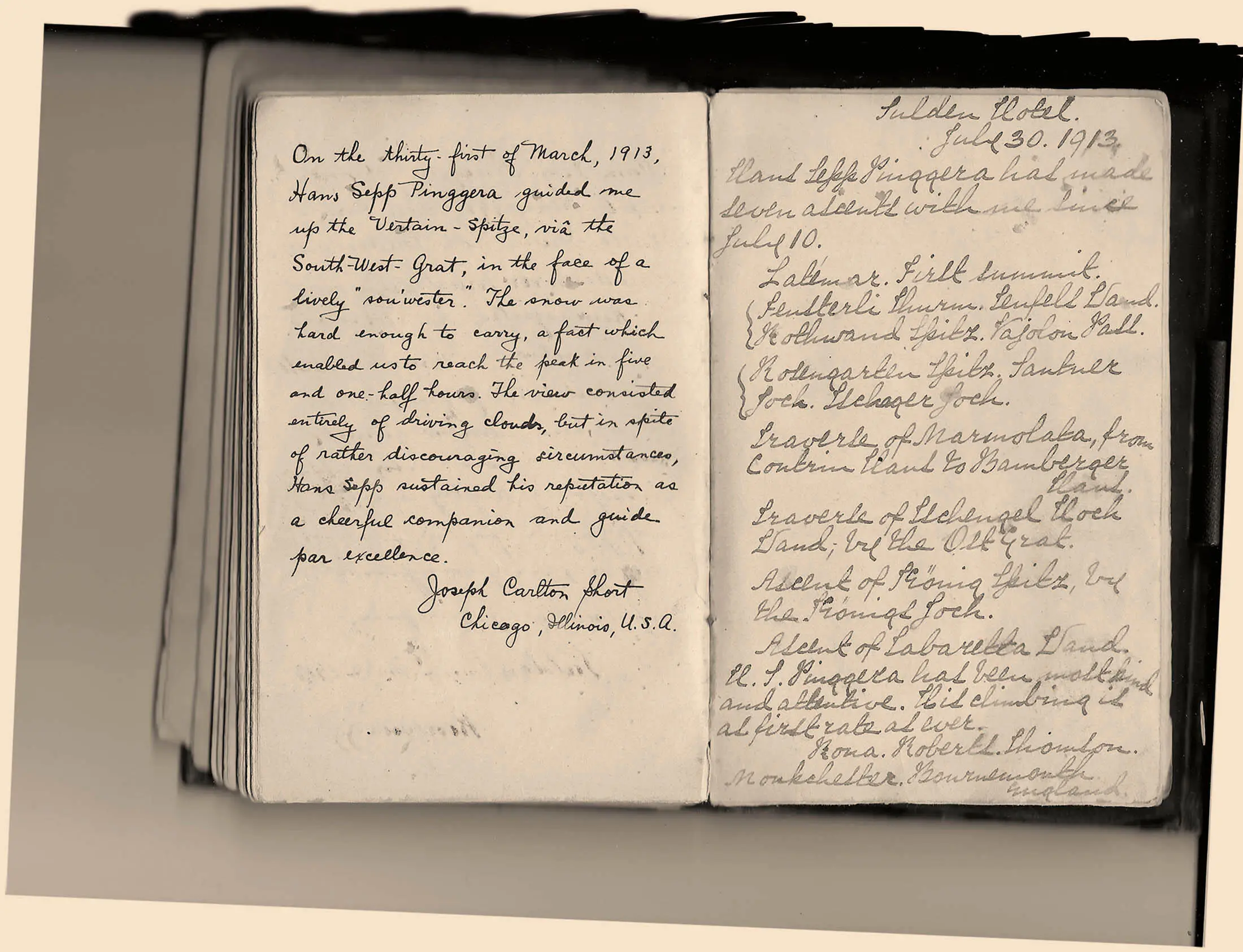

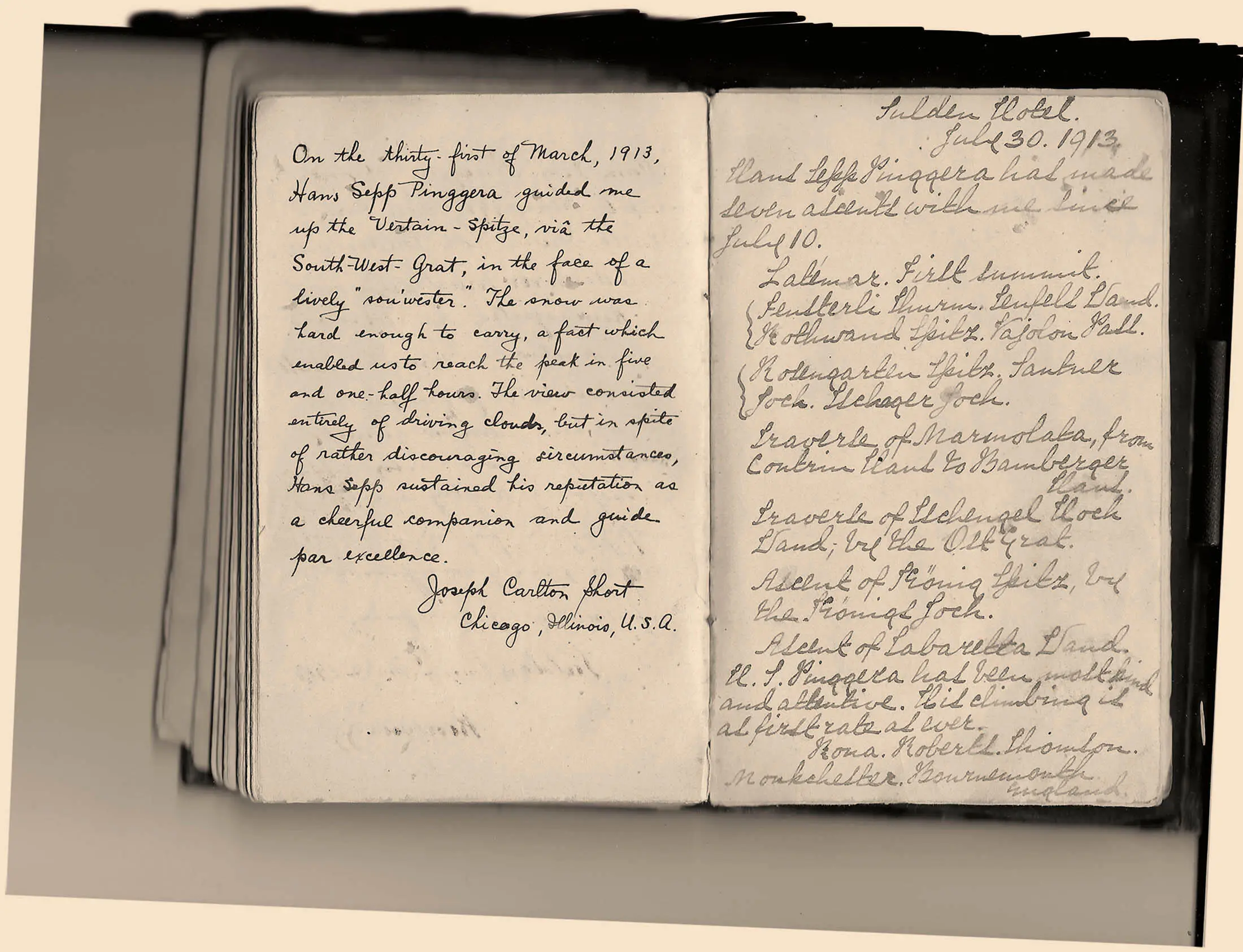

Im März 1913 erreicht Joseph Carlton Short aus Chicago mit Hanssepp Pinggera über den Südwestgrat die Vertainspitze. In fünfeinhalb Stunden, wie Short stolz in Pinggeras Bergführerbuch notiert. Pinggera sei ihm auch unter widrigen Umständen ein fröhlicher Kamerad gewesen, hält der amerikanische Gast fest. Er sei eben, so Short, der Führer „par excellence“.

Interessant ist, dass hier die neuen Rechte in der Bergführerordnung (Begleitung durch einen zweiten Führer, Ablehnung bei unzureichender Ausrüstung) allesamt gegen den Führer verwendet werden. Weil Gstrein allerdings glaubhaft machen kann, dass sein Gast gut ausgerüstet war, Steigeisen nicht notwendig waren und ein zweiter Führer nicht hätte helfen können, wird der Bergführer freigesprochen. Mehr noch: Von den Eltern des Verunglückten bekommt Gstrein sogar einen beträchtlichen Geldbetrag als Unterstützung. Die Fronten vor Gericht waren also klar, wenn auch ungewöhnlich: Auf der einen Seite stand die Staatsmacht, auf der anderen standen vereint die Bergsteiger.

Die neue Bergführerordnung steht damit sinnbildlich für den Höhenflug der Bergführer. Gibt es in Tirol 1894 542 Führer, sind es 1895 bereits 625, die in diesem Sommer 7.122 Touren mit 10.720 Gästen unternehmen, 1896 sind es 678, 1899 sogar 744. Dies entspricht einem Plus von fast 40 Prozent in gerade einmal fünf Jahren. Und weil die Bergführer nun auch behördlich einen anderen Stellenwert haben als noch mit der alten Bergführerordnung, schlägt sich das goldene Zeitalter des Bergführerwesens nicht nur quantitativ, finanziell und sozial nieder, sondern auch rechtlich. Damit werden in nur zwei Jahrzehnten aus weitgehend rechtlosen Dienstmännern am Berg die Könige der Alpen.

Das Dilemma der Bergführer: Gott oder Gast?

Auch wenn die 1880er- und 1890er-Jahre das goldene Zeitalter des Bergführerwesens in Tirol sind, verläuft offensichtlich nicht jede Saison zur vollsten Zufriedenheit. So klagt das „Volksblatt“ Anfang August 1884 über ausbleibende Gäste für die Innsbrucker Bergführer und schließt daraus: „Die große Mehrzahl der Touristen machen sich das Reisen bequemer und haben sich zur Devise genommen, die Berge von unten, die Kirchen von außen und die Wirthshäuser von innen anzusehen.“

Читать дальше