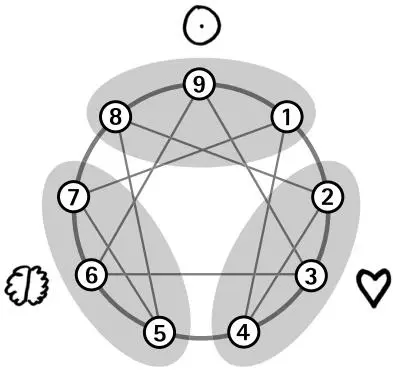

Das Mittelhirn verbindet das Stammhirn mit dem Großhirn, es schafft eine Brücke zwischen den grundlegenden und höchsten Funktionen des Gehirns. Die Grundthemen der Herztypen (2, 3, 4) sind Gefühle und zwischenmenschliche Beziehungen. Das handlungsleitende Gefühl der Herztypen ist Scham. Herztypen machen sich ständig Gedanken darum, wie sie bei anderen Menschen ankommen, und wollen ein bestimmtes Bild von sich vermitteln und aufrecht erhalten.

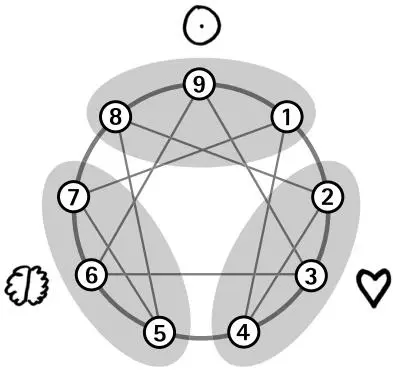

Abb. 3: Die Typen und ihre Gruppenzugehörigkeit

Herztypen beziehen sich auf ihr Gegenüber und haben eine ausgeprägte Du- oder Beziehungsorientierung. Sie sind empfindsam und gefühlsbetont, sie mögen Nähe, suchen Anschluss und Anerkennung von anderen und sind sehr imagebewusst. Daher werden sie auch Imagetypen genannt.

Das Großhirn steht für das logisch-rationale Denken, das Planen, den Sachverstand. Bei den Kopftypen geht es um Sicherheit und Orientierung, sie spüren oft Angst, daher kann man sie auch Angsttypen nennen. Kopftypen (5, 6, 7) betrachten und halten ihre Umgebung gerne mit bzw. auf Abstand.

Kopftypen mögen Objektivität und Sachlichkeit. Sie interessieren sich für Zahlen, Daten, Fakten, sind Denker und Visionäre und haben eine ausgeprägte Es- oder Sachorientierung. Sie wollen Bescheid wissen und ziehen ein sicheres Gefühl aus Wissen, Information und (Gedanken-)Freiheit und Unabhängigkeit.

Innerhalb der drei Gruppen hat jeder der neun Persönlichkeitstypen eine spezielle Art, seiner Arbeit nachzugehen, die ich entsprechend dem maypaula ®-Akronym unter „Arbeitsstil“ aufgeführt habe. Dieser bildet ab, welche besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten der jeweilige Typ im Arbeitskontext hat. Diese Kompetenzen sind das Ergebnis der typspezifischen Prägung und laufen als unbewusster Automatismus ab.

Entsprechend dem Buchstaben „L“ für Leistung im maypaula ®-Akronym lesen Sie danach bei jedem Typen, wodurch er seine Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen erworben und was seine Leistung aktiviert hat.

Der Antreiber beschreibt, was den jeweiligen Typen dazu bringt, sich „typisch“ zu verhalten. Reflektieren Sie die Antreiber der neun Typen, um nachzuvollziehen, was deren Aufmerksamkeit anzieht und woran die jeweiligen Typen ihr Handeln ausrichten. Zweien lassen sich beispielsweise von den Bedürfnissen anderer antreiben. Sie verhalten sich „typisch Zwei“, nämlich hilfeorientiert, wann immer sie das Bedürfnis eines Menschen, der ihnen wichtig ist, wahrnehmen. Zweien haben eine herausragende Kompetenz darin, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und zu spüren, was dem anderen guttun würde.

Im Hinblick auf die persönliche Entwicklung ist der Antreiber jedoch das, was es zu durchbrechen bzw. zu überwinden gilt, um die typbedingte „Fixierung“, die unbewussten und eingefahrenen Verhaltensmechanismen, zu lockern und das Typmuster aufzulösen.

Am Beispiel der Zwei heißt das: Während Zweien ihrem Antreiber folgen und die Interessen anderer fokussieren, lassen sie sich dazu verleiten, ihre eigenen Bedürfnisse aus dem Blick zu verlieren und sich selbst in die zweite Reihe zu stellen. Wenn es ihnen gelingt, den Antreiber loszulassen, stattdessen den Blick nach innen zu lenken und zu lernen, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, sorgen sie auch gut für sich und werden ausgeglichener.

Als Kollege oder Führungskraft einer Zwei hilft Ihnen das Wissen um dessen Antreiber in zweierlei Hinsicht. Zum einen gibt er Ihnen einen Hinweis auf die besonderen Kompetenzen des Kollegen. Der Antreiber zeigt Ihnen, worin der Kollege geübt ist und was er gerne tut. Sie bekommen einen Anhaltspunkt, was ihn motiviert und das hilft Ihnen zum Beispiel bei der Delegation von Aufgaben. Andererseits bekommen Sie mit dem Wissen um den Antreiber jedoch auch einen Anhaltspunkt, wodurch sich der Kollege selbst unter Druck setzt, und somit auch, wie Sie im Hinblick auf den Erhalt der Leistungsfähigkeit und Burnout-Prävention einfühlsamer und rücksichtsvoller mit dem Kollegen umgehen können.

Der Antreiber ist das Resultat aus Selbstbild und Weltbild: Der Antreiber zeigt auf, welchen Wert der jeweilige Typ fokussiert, um sein positives Selbstbild aufrechtzuerhalten.

Unter dem „Selbstbild“ verstehen wir hier, wie jeder der neun Typen sich bevorzugt selbst wahrnimmt und wie er das Ergebnis seines Handelns bewertet. Das Selbstbild beschreibt, was der jeweilige Typ an sich schätzt, welche Eigenschaften er von sich kennt und mag, was er als seine „Schokoladenseite“ empfindet.

Stellen Sie sich das Selbstbild wie das eigene Spiegelbild vor. Ein gewohntes, vertrautes Bild, das auch andere kennen und das man als gewohntes, positives Selbst-„Image“ gerne aufrecht hält. Es entspricht der „öffentlichen Person“ in dem von Joseph Luft und Harry Ingham entwickelten Johari-Fenster:

| VERHALTEN |

Mir bekannt |

Mir unbekannt |

| Anderen bekannt |

Öffentliche Person |

Blinder Fleck |

| Anderen unbekannt |

Geheimes, private Person |

Unbekannt |

Zur öffentlichen Person gehört alles, was ein Mensch von sich preisgibt und ihm selbst und anderen gleichermaßen bekannt ist. Dies sind die Persönlichkeitsanteile, die der Persönlichkeitstyp offen zeigt und die so auch von anderen wahrgenommen werden. Dieser Teil ist im Vergleich zu den anderen Teilen meist eher klein – wie die Spitze des Eisbergs. Es sind vor allem die nicht-öffentlichen Persönlichkeitsanteile, die Beziehungen bestimmen. Was unter blinder Fleck, Geheimes und unbekanntes Verhalten beschrieben wird, entspricht dem, was unter der Wasseroberfläche des Eisberg-Modells (S. 23) liegt.

Die Kategorie Geheimes oder private Person umfasst alles, was der jeweilige Typ an Eigenschaften von sich weiß oder kennt, aber vor sich selbst und anderen verborgen hält. Im maypaula ®-Modell sind das die Punkte, die unter Leidenschaft und Laster beschrieben sind.

Unter dem „blinden Fleck“ versteht man alles, was Menschen verbal und nonverbal an Eindrücken vermitteln und was von anderen wahrgenommen wird, ohne dass sich der jeweilige Typ dessen bewusst ist, es sind also Persönlichkeitsausprägungen, die der Typ bei sich selbst nicht erkennt. Der blinde Fleck entspricht dem, was in diesem Buch unter „Abwehr“ beschrieben ist. Am Beispiel der Zwei ist das zum Beispiel die eigene Bedürftigkeit.

Unbekannt ist alles, das weder der Person selbst noch anderen bekannt ist und was es noch zu entdecken gilt.

Das positive Selbstbild basiert auf einem negativen „Weltbild“, das der jeweilige Typ verinnerlicht hat.

Das Weltbild veranschaulicht, mit welcher Perspektive jeder Typ seine Umwelt wahrnimmt. Es erläutert die „Brille“, mit der der Typ die Menschen in seinem Wirkungskreis sieht. Dabei handelt es sich um eine konstruktivistische Grundannahme, eine grundlegende Meinung, von der der Typ zutiefst überzeugt ist – solange er die eigene Brille auf der Nase trägt, also im Typmuster ist.

Dieses Weltbild ist der Gegenspieler zum Selbstbild. Es offenbart zugleich ungeliebte Selbstaspekte und erklärt typspezifische Verhaltensmechanismen, die aus dem Antreiber resultieren. Als Beispiel: Weil Einsen die Welt als einen Ort voller Unzulänglichkeiten sehen, verspüren sie ein starkes Bedürfnis, ihre eigene kleine Welt in Ordnung zu bringen und vollkommen zu machen. Dabei empfinden sie sich selbst einfach nur als korrekt und denken, „es ist richtig, die Dinge zu richten“.

Читать дальше