Die General-Zensur-Verordnung

Aufgerüttelt von den Ereignissen im revolutionären Frankreich, reagieren Kaiser Franz II. und seine Polizeibeamten mit dem Versuch einer totalen Überwachung aller publizistischen Äußerungen: Das Hofdekret betreffend die Zensurs Vorschrift , später allgemein bekannt als General-Zensur-Verordnung , enthält eine erschöpfende Aufstellung aller Zensurregelungen der damaligen Zeit und wird zur Grundlage der Zensurpraxis in den folgenden Jahrzehnten – kein Buchdrucker und kein Buchhändler soll sich mehr an den bestehenden Gesetzen „vorbeischleichen“ können, wie es in der Präambel heißt.

So sieht die neue Verordnung in Censurssachen vor, dass Buchhändler, die ein verbotenes Buch ohne eigenen Erlaubnisschein des General-Direktoriums verkaufen, eine Strafe von 50 Gulden pro verkauftem Exemplar zu bezahlen haben, im Wiederholungsfall droht ihnen neben dieser Geldstrafe auch der Verlust der Gewerbeberechtigung. Und für die Buchdrucker und damit für die Verlage gilt, dass sie nicht das Mindeste in Druck legen dürfen, ohne zuvor das Manuscript in einer leserlichen Schrift und richtig paginiert, auch mit einem weiß gelassenen Rande versehen beim Revisionsamte eingereicht, und die Zulassung vom Zensurdepartement erhalten zu haben. Unterlässt es ein Buchdrucker, das Imprimatur einzuholen, drohen drakonische Strafen: Die gesamte Auflage des Druckwerkes wird konfisziert und eingestampfet , der Übertreter verliert sein Gewerbe und muss für jedes in Umlauf gebrachte Exemplar 50 Gulden Strafe zahlen, verfügt er über dieses Geld nicht, wird er mit Arrest und am Leibe gestrafet – dabei gilt: ein Tag Arrest für jeden Gulden!

Das Misstrauen der Zensoren ist so groß, dass auch jedes zum Nachdruck vorgesehene Buch wieder bei ihnen eingereicht und mit dem Reimprimatur versehen werden muss, ja, selbst für Kupferstiche, Landkarten und Rissen von Städten, Festungen, Gränzen, Küsten etc. ist die Zensurbewilligung einzuholen. Und noch eine Schikane: Wer Verzeichnisse von verkäuflichen Büchern den Zeitungen beilegen möchte, muss auch diese in zwei gleichlautenden Handschriften beim Bücherrevisionsamt einreichen. Streicht der Zensor ein Buch, muss ihm die Liste vor Drucklegung noch einmal vorgelegt werden. Auch alle importierten Bücher müssen selbstverständlich die Zensur passieren und unerlaubtes Publizieren im Ausland steht unter Strafe – für kritische Geister bleibt nur die Flucht.

Dass damit ein harter Schlag gegen die Bildung seiner „Untertanen“ geführt wird, scheint Franz II. nicht zu stören, noch gilt der mündige Bürger wenig, das Duckmäusertum viel. Für die Zensoren bedeutet die Zensurs Vorschrift Schwerarbeit: Nicht nur die eingelangten Manuskripte werden beurteilt, man sichtet auch noch einmal die Werke, die unter Joseph II. und Leopold II. erschienen sind – diese Rezensurierung , geleitet von Regierungsrat Johann Bernhard Fölsch, führt dazu, dass etwa 2.500 Bücher nachträglich verboten werden. Insgesamt werden bis zu 40.000 Titel auf den österreichischen Verbotslisten stehen, das Damnatur! wird zu einem Signum der Epoche.

Absturz über dem Bodensee

Es ist 9 : 36 Uhr, als in Wien-Schwechat eine zweimotorige Gulfstream Aero Commander 90 der „Rheintalflug“ startet. Mit an Bord sind neun Passagiere, darunter Sozialminister und ÖGB-Vizepräsident Alfred Dallinger sowie Richard Wonka, der Zentralsekretär der GPA. Die beiden Gewerkschafter sind auf dem Weg nach Bregenz zu einer Sitzung der sozialistischen Fraktion der GPA. Es herrscht gutes Flugwetter, pilotiert wird die Maschine von Brigitte Seebacher, der Chefin der „Rheintalflug“; ihr Kopilot ist Johann Rainer. Beide sind äußerst erfahrene Leute.

Zielort ist Hohenems, geplante Ankunftszeit: 10.30 Uhr. Da über dem Bodensee eine dichte Nebeldecke liegt, entscheidet sich Brigitte Seebacher dafür, den schweizerischen Flugplatz St. Gallen-Altenrhein anzufliegen. Die Maschine befindet sich bereits im Landeanflug auf Altenrhein, als sie plötzlich vom Radarschirm des Towers verschwindet. Rätselraten – um die Mittagszeit, als man einige Trümmer im Wasser entdeckt, wird klar:

Die Gulfstream Aero Commander 90 ist in den See gestürzt. Am Abend orten schließlich die Suchmannschaften den Flugzeugrumpf mitten im Bodensee, der an der Absturzstelle 76 Meter tief ist. Zwei Tage später kann das Wrack mit den elf Toten geborgen werden.

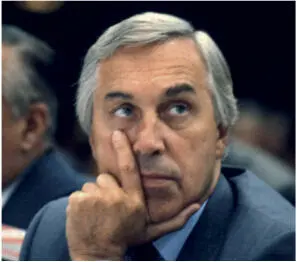

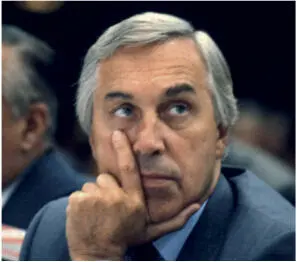

Tragisches Ende am Bodensee: Sozialminister Alfred Dallinger.

Die Unfallursache ist bis heute nicht geklärt. Brigitte Seebacher war mit dem Luftraum über dem Bodensee gut vertraut, ein Pilotenfehler kann dennoch nicht ganz ausgeschlossen werden. Genaue Untersuchungen des Wracks an der TU Zürich bringen keine Gewissheit – möglicherweise zeigte der Höhenmesser eine falsche Flughöhe an.

Die Nachricht vom Tod Alfred Dallingers erschüttert ganz Österreich. Seit 1974 ist der 1926 geborene Wiener Abgeordneter im Nationalrat, 1980 wird er von Bruno Kreisky in die Regierung berufen und gilt allgemein als kämpferischer Gewerkschafter, als die treibende Kraft am linken Flügel der SPÖ. Visionen wie die Einführung einer „Maschinensteuer“, einer Wertschöpfungsabgabe zur Sicherung des Sozialversicherungssystems, oder die 35-Stunden-Woche kann er allerdings nicht verwirklichen. In einem Nachruf würdigt Manfred Scheuch, der frühere Chefredakteur der Arbeiter-Zeitung , die Verdienste des verunglückten Bundesministers für Soziales. „In Dallinger war die Ungeduld eines heißen Herzens verbunden mit dem Sinn für das Mögliche und Machbare.“

Ein Wohnheim für Behinderte, das seinen Namen trägt, und der Alfred-Dallinger-Platz im 3. Wiener Gemeindebezirk erinnern an ihn.

Die Rede Schuschniggs vor dem Bundestag

Bundeskanzler Kurt von Schuschnigg, von Hitler beim Treffen am Berghof am 12. Februar 1938 schwer gedemütigt, durch brutale Drohungen in die Enge getrieben und zur Unterzeichnung des „Berchtesgadner Abkommens“ gezwungen, das den Nazis praktisch freies Spiel gibt, kämpft verzweifelt um den Erhalt der Souveränität Österreichs. In einer zweistündigen Rede vor dem zu einer außerordentlichen Sitzung einberufenen Bundestag rechtfertigt er sein Vorgehen am Obersalzberg.

In den Zeitungen wird die Rede Schuschniggs ausführlich zitiert.

Die Sitzung ist für 19 Uhr angesetzt. Schuschnigg wird von den Abgeordneten mit stürmischem Applaus begrüßt; er trägt die Uniform eines „Frontführers“ und ist durch den „triumphalen Empfang sichtlich bewegt“. Seine Darlegungen, die, wie die Neue Freie Presse schreibt, ein „flammendes Bekenntnis zum freien, deutschen, christlichen Österreich“ werden, offenbaren jedoch noch einmal das tragische Dilemma, in das dieser Mann verstrickt ist: Noch immer ist er verfangen in der Vorstellung, Österreich habe eine „deutsche Mission“ zu erfüllen, noch immer spricht er vom „deutschen Volk in Österreich“, das ein „wertvoller Teil“ des „gesamten deutschen Volkes“ sei, und vom „deutschen Österreicher“, obwohl er genau damit den Nazis in die Hände arbeitet. Noch immer beharrt Schuschnigg auf einem Idealbild österreichischer Kultur, das sich aus dem „vollendeten Zusammenklang klassischhumanistischer, nationaldeutscher und christlich-abendländischer Elemente“ ergäbe, und bemerkt nicht, dass er im Vergleich mit den handfesten Blut-und-Boden-Parolen der Nazis längst auf verlorenem Posten steht. Und auch jetzt noch rückt er keinen Millimeter von der Maiverfassung 1934 ab – die neue Regierung mit dem Nazi Arthur Seyß-Inquart als Innen- und Sicherheitsminister „verkauft“ er als „Konzentration aller positiven Kräfte“, noch immer will er keine Parteien dulden, sondern beschwört die „einige, geschlossene Front unseres Volkes in allen seinen sozialen Schichten und Ständen“. Berchtesgaden, so Schuschnigg in seltsamer Verkennung der Realität, sei daher, wie er „in Übereinstimmung mit dem Reichskanzler und Führer des Deutschen Reiches“ hoffe, „ein Markstein des Friedens“. Schuschnigg gelingt es, die Abgeordneten in seinen Bann zu ziehen: Als er seine Rede mit dem pathetischen Ruf: „Rotweiß-rot bis in den Tod!“, schließt, entlädt sich, so die Reichspost , ein „Orkan unbeschreiblicher Begeisterung und genzenloser Freude“, die „kraftvollen Führerworte“ würden neue Hoffnun geben. Kampfstimmung, von der zwei Wochen später kaum mehr etwas zu spüren sein wird (siehe 11. März) .

Читать дальше