Es wird noch komplizierter: Archäologisch und sprachwissenschaftlich sind bei den Camuni Übereinstimmungen zur Fritzens-Sanzeno-Kultur nachweisbar. Einerseits ist dieser Volksstamm mit der keltischen Hallstattzeit verbunden, anderseits zählt er zur Familie der Räter. Gesichert ist, dass auf die Räter ein starker keltischer Einfluss wirkte und die Camuni wiederum rätische Kulturkontakte pflegten. Frühe Funde bei Fritzens nahe Innsbruck und bei Sanzeno am Nonsberg in Südtirol gaben dieser Kultur ihren Namen. Sie war im ersten vorchristlichen Jahrtausend im Raum zwischen Gardasee und der Gebirgsgruppe des Karwendels verbreitet. Das Gebiet war im Norden von keltischen Stämmen, südwestlich von den Etruskern und südöstlich von den Venetern umringt.

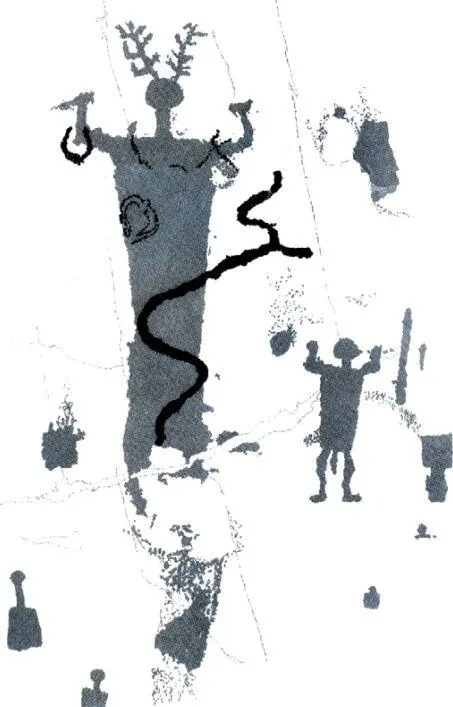

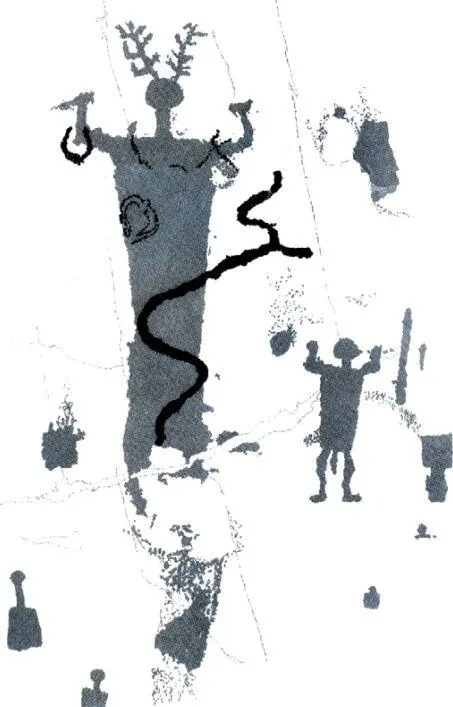

Der keltische Gott Cernunnos, abgebildet auf dem Naquane-Hügel

Aufmerksame Wanderer können im Val Camonica auf viele keltische Hinweise der Hallstattzeit stoßen. Ein Beispiel sind Abbilder menschenähnlicher Figuren mit Hirschgeweihen. Das auffälligste Motiv ist in Capo di Ponte auf dem Naquane-Hügel (Fels Nr. 70) zu sehen. Es zeigt eine gehörnte Gottheit, die ihre Arme himmelwärts streckt. Die Zeichnung soll um 500 v. Chr. entstanden sein und misst im Vergleich zu anderen Szenen imposante 90 Zentimeter. In der rechten Hand hält „der Gehörnte“ einen Dolch, während der Körper von einer schlangenartigen Kreatur umwunden scheint. Unmittelbar daneben ist eine um ein Drittel kleinere Gestalt eingraviert, ohne Kopfschmuck, aber ebenfalls mit erhobenen Armen. Die Szene weckt Erinnerungen an die biblische Geschichte von David und dem Riesen Goliath. Archäologen erblicken in den Hünen indes den keltischen Hirschgott Cernunnos. Er wird mit der jenseitigen Unterwelt und der irdischen Fruchtbarkeit assoziiert.

Seine berühmteste Ikonografie findet sich auf dem keltischen Gundestrupkessel, der 1891 in einem Moor in Jütland, einer Provinz im nördlichen Dänemark, entdeckt wurde. Das Gefäß besteht aus vergoldetem Silber und trägt Darstellungen von Menschen, Gottheiten und mythischen Tieren. Bedeutung und Herkunft der wertvollen „Opfergabe“ sind noch nicht geklärt. Beim Volk der Kelten, die in Westeuropa ab 800 v. Chr. andere Kulturen überlagerten, wiederholt sich das Dilemma fehlender eigener Chroniken. Die keltischen Wurzeln verlieren sich analog zum Schicksal der Räter und Etrusker im Nebel der Vorgeschichte.

Und die Camuni? Zumindest ihre Vertreter aus der frühen Eisenzeit könnten letztlich aus einem multikulturellen Völkergemisch hervorgegangen sein. Elementare Probleme bleiben dennoch bestehen. Wer waren die Ur-Camuni, die bereits Jahrtausende vor der künstlerischen Hochblüte in das abgesonderte Alpental zogen, um dann dem Steinkult des Bilderritzens zu verfallen? Und weshalb finden sich nur wenig materielle Gegenstände aus dem Lebensraum dieses alpinen „Geistervolkes“? Wo sind die Gräber der Künstler und ihre sterblichen Überreste?

Darstellung des Cernunnos auf dem Kessel von Gundestrup

Welche Geheimnisse liegen noch tief unter dem Erdreich vergraben? Vermutlich jede Menge. Das lässt auch eine Entdeckung in Cividate Camuno, etwa zehn Kilometer südlich von Capo di Ponte, erahnen. Sie führt zurück zum Siedlungsbeginn der Talbewohner. Archäologen stießen unter Schichten der Römerzeit überraschend auf kreisförmige Hüttenreste, die aus der Altsteinzeit stammen.

Halten wir fest: Trotz ihres überragenden Bilderarchivs wissen wir herzlich wenig über die Abstammung der camunischen Genies. Nur in einer Sache sind sich die Wissenschaftler einig: Kein anderes alteuropäisches Volk hat der Nachwelt ein Felskunsterbe von derart geschichtlicher Bedeutung, eindrucksvoller Vielfalt und künstlerischer Schönheit hinterlassen.

Das 70 Kilometer lange Tal wurde nach den keltisch-alpinen

Camuni benannt.

Rätische Rätsel

DIE ZAUBERKREISE VON CARSCHENNA

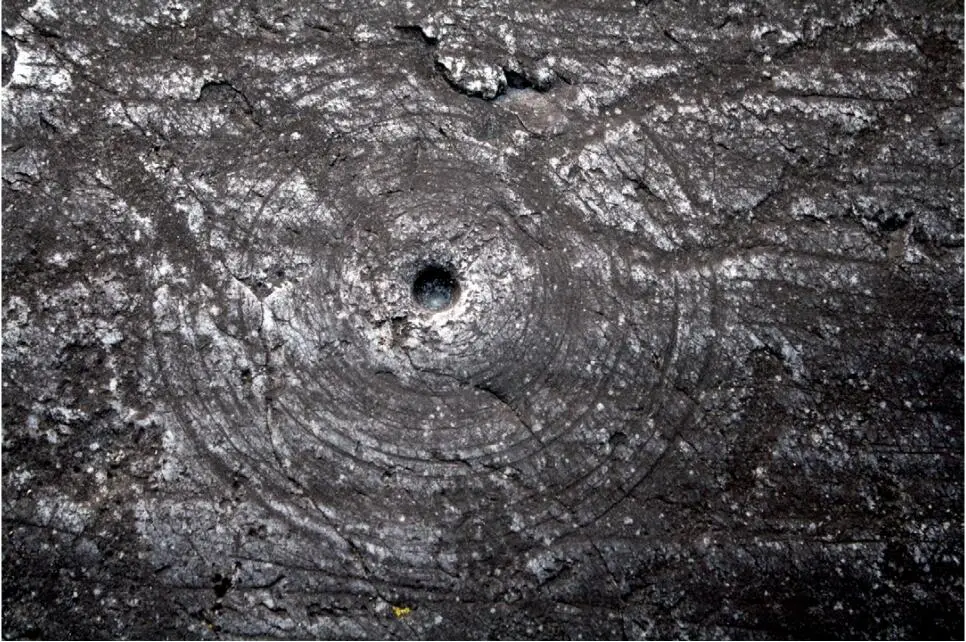

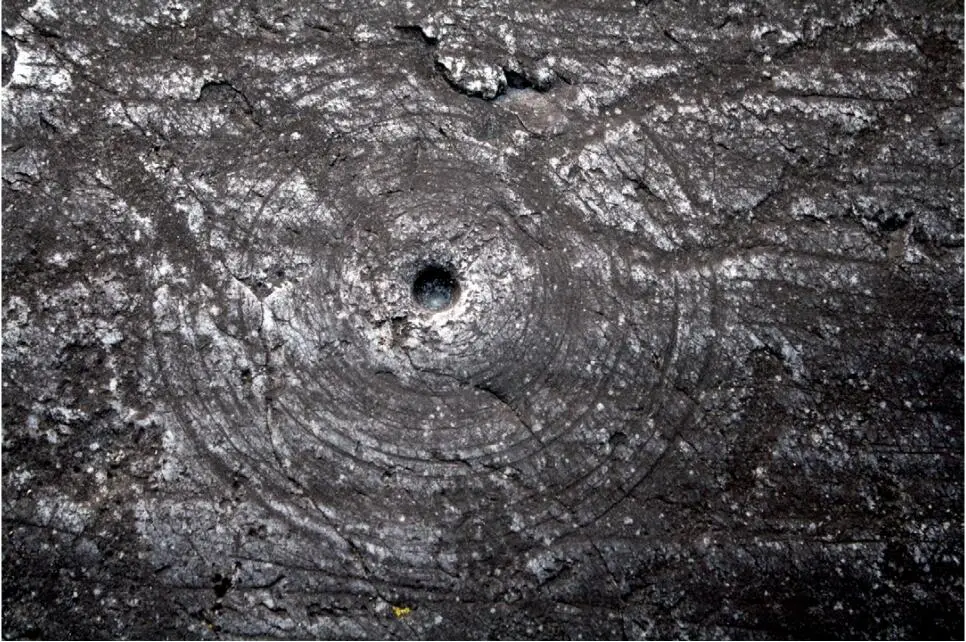

Ein schier unlösbares Rätsel der Archäologie sind Schalensteine. Es gibt natürliche Wannen, die durch Verwitterung und Auswaschungen entstanden sind. Kuriose Beispiele liegen in der Landschaft des mystischen Waldviertels in Niederösterreich herum, dort, wo gerne die Steine wackeln. Aber nicht diese Gletscherspuren sind gemeint, sondern künstlich von Menschenhand geschaffene, runde Vertiefungen im Fels. Die Entstehung der meisten Relikte wird in die Bronzezeit verlegt, es gibt aber vereinzelte Funde, die bis in die Altsteinzeit zurückreichen. Der Durchmesser der Schalen kann bis zu einem halben Meter betragen. Die meisten Markierungen sind hingegen nicht größer als ein, zwei Zentimeter. Oft sind diese Mulden, Schälchen oder Näpfchen mit Linien verbunden, treten mit anderen geometrischen Mustern auf oder stehen im Zentrum konzentrischer Kreise und Spiralen. Die Camuni im Val Camonica waren recht fleißig beim Hinterlassen dieser Geometrie. Dabei setzten sie das Schälchen gerne ins Zentrum von Ringmustern. Warum und wozu, bleibt spekulativ.

Zeichen im Naquane-Nationalpark: ein Schälchen, umgeben von zahlreichen konzentrischen Ringen

Blick in die unwegsame Viamala-Schlucht im Kanton Graubünden

Im Schweizer Ort Carschenna dreht sich alles im und um Kreise. Er liegt auf einer Anhöhe oberhalb von Domleschg im Schweizer Kanton Graubünden. Hier machte der Forstingenieur Peter Brosi 1965 eine überraschende Entdeckung: Unter einer Humusschicht kamen glatt geschliffene Felsrücken mit seltsamen Steingravuren zum Vorschein: konzentrische Kreise, Schälchen, Zickzacklinien, Kreuzsymbole, Sonnenräder, geometrische Muster sowie vereinzelte Motive von Mensch und Tier. Zunächst wurden zehn Felsplatten mit etwa 400 Einzeldarstellungen freigelegt. Sie sind im kleinen Umkreis von 600 Metern angereichert und liegen meist an einer nach Norden steil abfallenden Bergschulter. 1984 und 1996 wurden in unmittelbarer Nähe (Badugnas und Viaplana) noch zwei Felsen mit Ritzzeichnungen gefunden. Das lässt vermuten, dass sich unter dem Rasenteppich von Carschenna weitere Felskunstschätze verbergen könnten.

Die geheimnisvollen Felszeichnungen von Carschenna, oberhalb von Sils im Domleschg in der Schweiz

Die Altersbestimmung der Zauberzeichen fällt schwer. Es scheint mehrere Schaffensperioden gegeben zu haben. Im Vergleich mit Val Camonica wird der Ursprung in die späte Jungsteinzeit datiert (ca. 3. Jahrtausend v. Chr.) oder eher noch in die Bronze- und Eisenzeit (ca. 2000 v. Chr. bis Christi Geburt). Die „Visitenkarte“ der Räter ist erkennbar: Neben der dominierenden Kreissymbolik zeigen etliche Graffiti, darunter Reiterdarstellungen und Zeichen, die an eine „Schaufel“ erinnern, eine frappante Ähnlichkeit mit den Felszeichnungen der Camuni. Das kann kein Zufall sein. Es muss in der Vorzeit zwischen den Älplern in Carschenna und den Menschen des Camonica-Tales regen Kulturaustausch gegeben haben. Aber wo liegen die Wurzeln? Welche Motive sind die älteren? Im Rätischen Museum in Chur sind Kopien der Carschenna-Muster ausgestellt. Wer sie im Original besichtigen will, muss sich beeilen. Die Verwitterung lässt die ungeschützten Gravuren immer mehr verblassen. Sorgen bereiten zusätzlich neuzeitliche Kritzeleien, die das bedeutende Kulturerbe verunstalten.

Читать дальше