Ende des 11. Jhs. entstand den Byzantinern in den aus Zentralasien stammenden Seldschuken ein neuer mächtiger Gegner. Dessen Druck auf Armenien führte zur Auswanderung vieler Armenier in den kilikischen Tauros, wo sie als byzantinische Vasallen zahlreiche Burgen und Grenzkastelle befehligten. Im Jahre 1071 vernichteten die Seldschuken unter Alp Arslan in der Schlacht von Malazgirt nördlich des Van-Sees das byzantinische Heer unter Kaiser Romanos IV. Diogenes und standen bereits 1081 mit der Einnahme von Nikaia (Iznik) kurz vor Konstantinopel. Die Byzantiner konnten zwar mit Hilfe der Ritter des 1. Kreuzzuges (1096 – 1099) Nikaia zurückgewinnen, stellten aber für das seldschukische Sultanat von Konya keine ernsthafte Gefahr mehr dar. Vielmehr entstanden ihnen im Gefolge der Kreuzzugsidee mit der Gründung fränkischer Staaten wie der Grafschaft Edessa und des Fürstentums Antiocheia sowie mit den ihre Herrschaft über ganz Kilikien ausdehnenden Armeniern neue Bedrohungen.

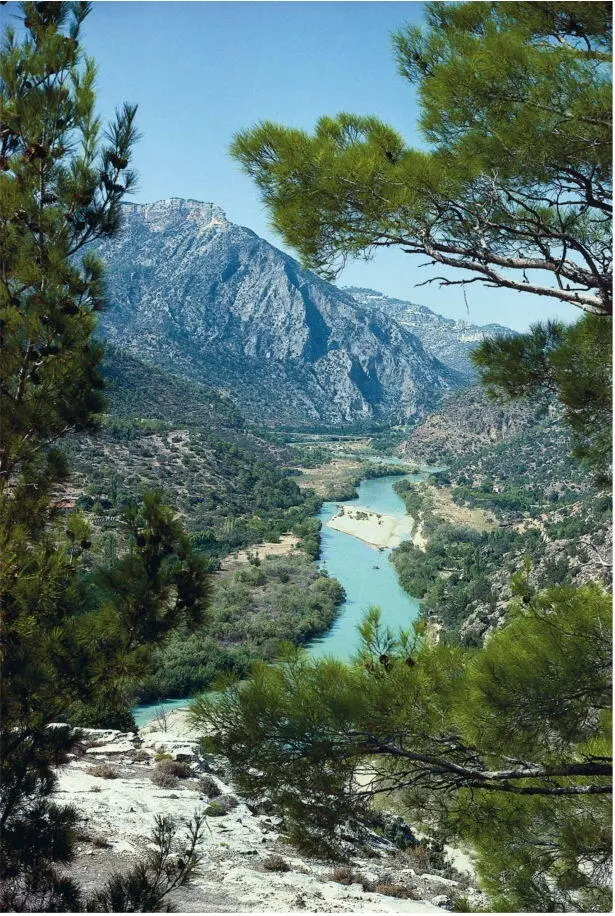

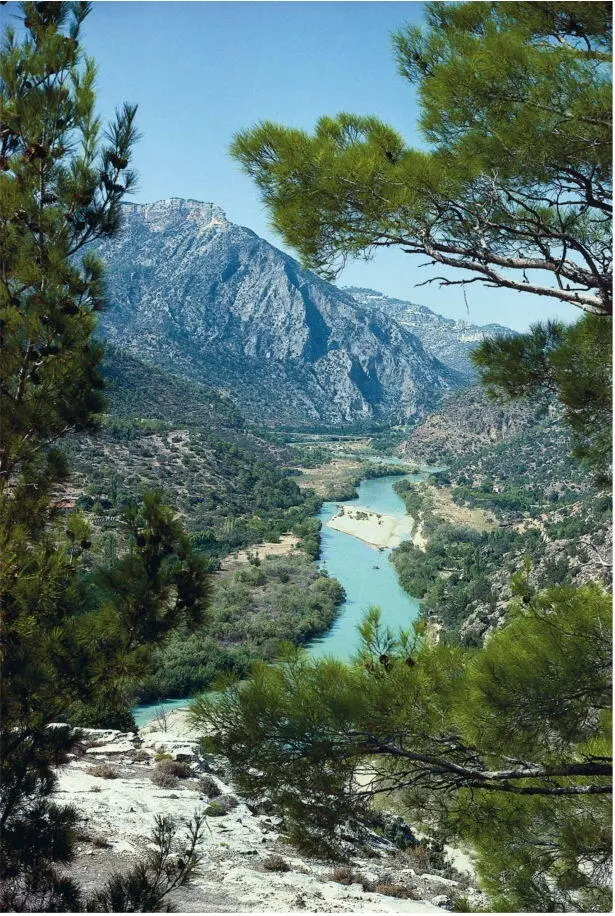

So überrascht es nicht, dass die Byzantiner die Kreuzzüge mit Misstrauen betrachteten. Als der vom deutschen Kaiser Friedrich I. Barbarossa geleitete 3. Kreuzzug im Jahre 1190 den seldschukischen Herrschaftsbereich erreichte, weilte Friedrich Barbarossa als Gast bei Sultan Kılıç Arslan, während der byzantinische Kaiser Isaak II. Angelos dem Ayubidensultan Saladin, der 1187 bei Hattin das Heer der Kreuzfahrerstaaten vernichtet und Jerusalem erobert hatte, sein Bedauern übermittelte, dass er die Kreuzfahrer nicht hatte aufhalten können. Doch endete auch dieser Kreuzzug mit einem Fehlschlag, da mit dem Tode von Friedrich Barbarossa am 10. Juni 1190 im Saleph (Göksu Nehri) nördlich von Silifke Führung und Zusammenhalt des Heeres verloren gingen ( Abb. 7). Wie sehr der Argwohn der Byzantiner gegenüber den Kreuzfahrern berechtigt war, zeigte der 4. Kreuzzug, dessen Teilnehmer die Befreiung des Heiligen Landes aus den Augen verloren, im Jahre 1204 Konstantinopel eroberten und das Lateinische Kaiserreich gründeten. Erst 1261 gelang den Byzantinern von Nikaia aus die Rückeroberung ihrer Hauptstadt.

Diese Schwächung des Byzantinischen Reiches nutzten die Seldschuken, die 1207 unter Sultan Giyāseddin Kayhosrau I. mit Attaleia (Antalya) die letzte Bastion der Byzantiner an der Südküste eroberten und ihrem Binnenreich einen Zugang zum Meer erkämpften. Antalya wurde zu einer starken Festung und zur Hafenstadt ausgebaut, der Handel durch Annäherung an das fränkische Königreich Zypern gefördert. Alāeddin Kaykobād I. (1219 – 1236) führte die Handelspolitik seiner Vorgänger fort und erteilte weitere Privilegien an Venezianer, Pisaner und Genuesen. So brachte die seldschukische Eroberung keinen Bruch in den Handelsbeziehungen zwischen Kleinasien, Zypern und Ägypten, sondern eine neue Blüte für Antalya, das sich zu einem wichtigen Warenumschlagplatz entwickelte. Abgesichert wurde der Handel durch die Eroberung der westlichen Vorpostenburgen des kilikischen Königreichs Kleinarmenien; der persische Historiker Ibn Bibi spricht von der Besetzung von 40 christlichen Kastellen, unter diesen Kalonoros (Alanya) und Alara Kalesi, die im Jahre 1221 seldschukisch wurden.

Allerdings neigten sich die großen Tage der Seldschuken dem Ende zu, ihr Reich geriet 1243 nach der Niederlage am Köse Dağ nordöstlich von Sivas unter mongolische Vorherrschaft. Der Druck der Mongolen verstärkte sich danach über die sich an den Rändern des Seldschukenreiches etablierenden turkmenischen Emirate, darunter das Emirat von Ertuğrul (1231 – 1288) und seinem Sohn Osman (1288 – 1326) westlich von Dorylaion (Eskişehir), die Keimzelle des Osmanischen Reiches. Um 1307 brach das Seldschukenreich zusammen; in seinen lykischen und pamphylischen Gebieten entstand das Emirat der Hamidoğulları, die in Antalya residierten und 1391 von den Osmanen unter Sultan Beyazıt I. Yıldırım unterworfen wurden.

Abb. 7 Taurosdurchbruch des Kalykadnos/Saleph, in dem am 10. Juni 1190 Friedrich I. Barbarossa ertrunken ist.

Zeitgleich mit dem Seldschukenreich entwickelte sich in Kilikien durch den Zusammenschluss mehrerer Baronien das christliche Königreich Kleinarmenien, das seine Verbündeten in den Kreuzfahrerstaaten Edessa, Antiocheia und Zypern fand. Der Rupenide Leon II. wurde im Jahre 1198 Lehensträger des Deutschen Reiches und in Tarsos als Leon I. zum König gekrönt. Sein Nachfolger Hethum I. (1226 – 1269) setzte dem Druck der Seldschuken ein Bündnis mit den Mongolen entgegen, konnte aber trotz abendländischer Hilfe nach der mongolischen Niederlage bei Ain Dschalut (1260) gegen die ägyptischen Mamluken den Niedergang nur hinauszögern. Ab 1266 fielen die Mamluken mehrmals in Kleinarmenien ein, im Jahre 1375 endete mit der Einnahme der Festungen Anazarbos und Sis das Königreich Kleinarmenien. Der Osten des Ebenen Kilikien wurde Provinz des Mamlukenreiches, der Westen fiel an das Emirat der Ramazanoğulları, die in Adana residierten; die Karamanoğulları eroberten das Rauhe Kilikien einschließlich der Burg von Silifke; Korykos konnte noch bis 1448 von fränkischen Rittern aus dem Königreich Zypern gehalten werden.

Zu dieser Zeit hatten die Osmanen schon weite Teile Kleinasiens und Thrakiens erobert, sodass das Byzantinische Reich auf das Stadtgebiet von Konstantinopel reduziert war. Im Jahre 1453 übernahm Sultan Mehmet II. Fatih mit der Eroberung der Stadt das Erbe des Byzantinischen Reiches. In einem raschen Siegeszug besetzten die Osmanen das restliche Kleinasien: Im Jahre 1471 wurden die Karamanoğulları besiegt, 1515 unterwarfen sich die Ramazanoğulları Sultan Selim I. Yavuz, der im folgenden Jahr bei Aleppo die Mamluken besiegte und Ägypten besetzte. Damit standen erstmals seit römisch-byzantinischer Zeit die Landschaften an der Türkischen Riviera im Osmanischen Reich wieder unter einheitlicher Verwaltung. Dieses wurde nach dem 1. Weltkrieg auf Kleinasien und Thrakien beschränkt und nach dem türkischen Sieg über die griechischen Invasionsarmeen bei Dumlupınar (10. August 1922) unter der Führung von Mustafa Kemal (Atatürk) als republikanischer Nationalstaat neu begründet (29. Oktober 1923).

■

Hellenkemper, Burgen; B. Flemming, Landschaftsgeschichte von Pamphylien und Lykien im Spätmittelalter (1964); Erdmann, Karavansaray.

Antike Städte und Monumente

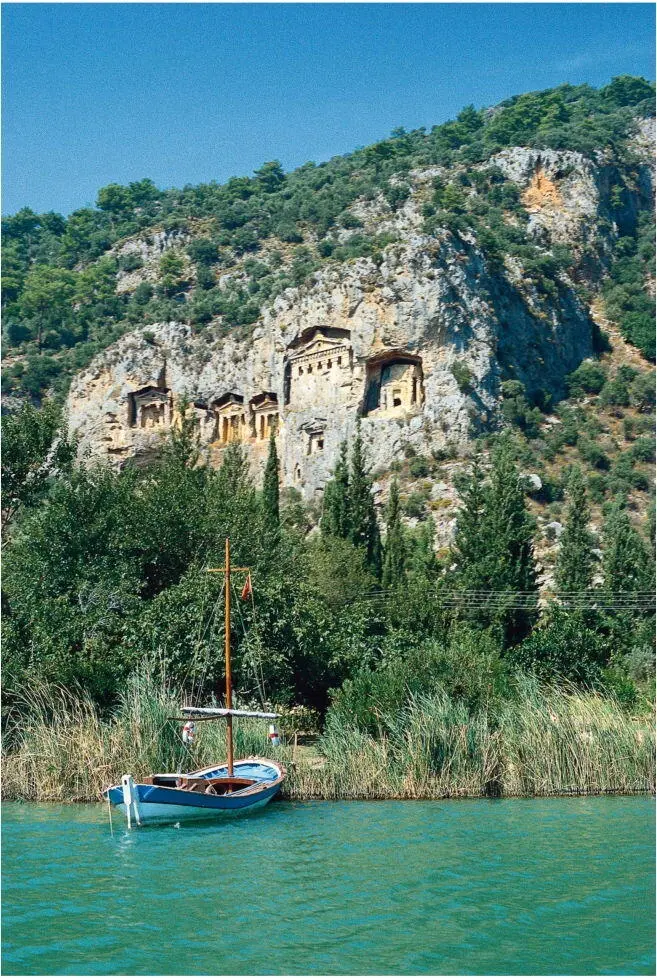

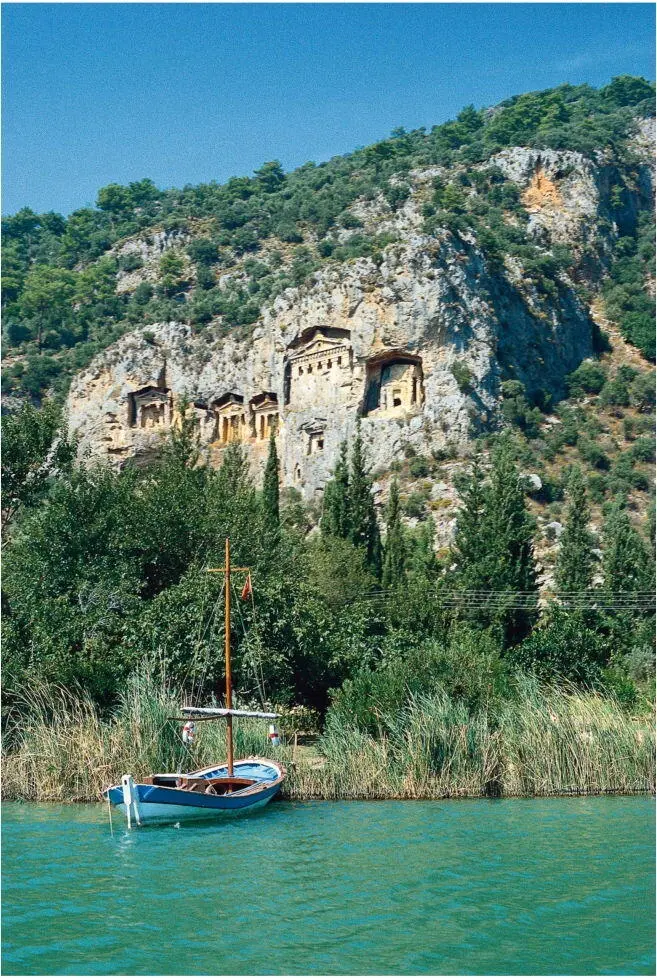

Abb. 8 Kaunos, Felsnekropole am Dalyan Çayı.

01

Das kleine Fischerdorf Dalyan ist Ausgangspunkt für den Besuch mehrerer touristischer Attraktionen. Es liegt gegenüber von antiken Felsgräbern mit großartigen Tempelfassaden, in der Nachbarschaft der langjährigen Ausgrabungen von Kaunos und an einem Fluss, auf dem man mit einem Boot durch ein schilfbestandenes, weitverzweigtes Delta den 4 km langen, feinsandigen Iztuzu-Strand erreichen kann, der das Meer vom Delta des Dalyan Çayı trennt ( Abb. 9).

Kaunos (Dalyan) – Antike Ruinen beim Schildkrötenstrand

Im Jahre 1987 sind Flussdelta und Strand von Dalyan in die Schlagzeilen der internationalen Presse gekommen, weil in diesem Naturparadies ein gewaltiger Hotelkomplex angelegt werden sollte. Zum Glück waren die Proteste von Naturschützern aus aller Welt erfolgreich, sodass dieses Projekt verhindert und der Iztuzu-Strand zum Naturschutzgebiet erklärt wurde. So finden sich hier nach wie vor Fischadler, Eisvögel, Ibisse, Kormorane und Reiher sowie Flusskrebse, Otter, Welse und die bis zu einem Meter langen Unechten Karettschildkröten (caretta caretta) , die diesen Strand als Laichplatz aufsuchen. Der östliche Teil des Strandes ist den Meeresschildkröten allein vorbehalten und von 20 – 8 Uhr darf der gesamte Strand nicht betreten werden, um die Schildkröten bei der Ablage ihrer Eier nicht zu stören. So wird man keine der großen Meeresschildkröten zu sehen bekommen, kann aber auf der Bootsfahrt deren gleichgroßen Süßwasser-Verwandten beobachten, wenn der Bootsführer einige dieser Prachtexemplare mit einem Köder anlockt.

Читать дальше