Die Fundstelle des Löwenmenschen liefert weitere Indizien für seine überragende Stellung. Man entdeckte die Statuette in einer Nische im hinteren Bereich der Stadel-Höhle. Archäologen nennen sie seither „Kammer des Löwenmenschen“. In diesem Areal fanden sich besonders viele Schmuckgegenstände, darunter durchbohrte Fuchszähne und Elfenbeinanhänger. Sind es „Grabbeigaben“ für eine zeremonielle Bestattung des Kunstwerks? War die ganze Höhle ein Kultzentrum für totemistische Rituale? Ein geheimer Ort der Unterwelt, in den sich nur Eingeweihte vorwagten, um mit Verstorbenen, Tiergeistern und höheren Wesen in Kontakt zu treten?

Darstellungen anthropomorpher Mischwesen, die tierische und menschliche Merkmale in sich vereinen, deuten Prähistoriker als frühe Ausdrucksform für Jagdzauber und Schamanismus. Vereinzelte bildliche Wiedergaben finden sich vor allem in französischen Höhlen. Dazu zählt eine 75 cm große Malerei an der Höhlendecke von Les Trois Frères (Département Ariège). Das Mischwesen wird der „Zauberer“ oder der „gehörnte Gott“ genannt. Ein anderes Beispiel ist eine 37 cm hohe Gravur in Le Gabillou (Département Dordogne), die einen tanzenden „Bisonmenschen“ zeigt. Allerdings sind diese Höhlengemälde erst Jahrtausende nach der Löwenmensch-Statuette entstanden.

Der „gehörnte Gott“ in Les Trois Frères und der „Bisonmensch“ in Le Gabillou

Der würdevolle Löwenmensch genießt in der Geschichte der Kunst eine Sonderstellung. Wenn es stimmt, dass die Statuette eine der ersten Schamanendarstellungen im Alpenraum ist, stellt sich eine Frage: Welche Rolle spielt dabei das Sinnbild des Löwen?

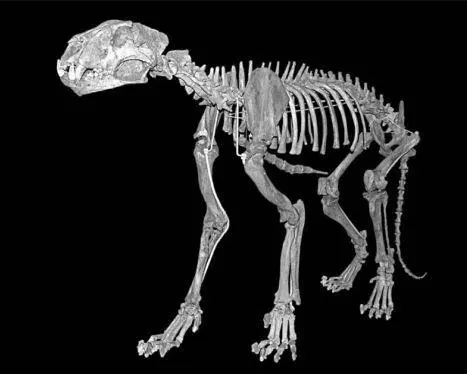

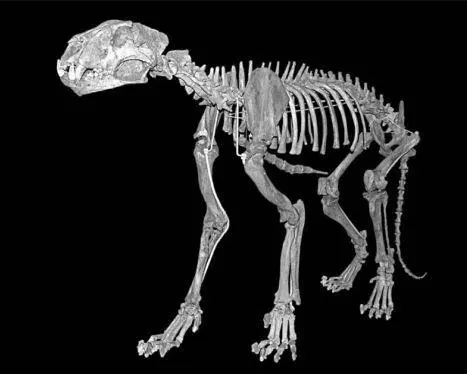

Soweit bekannt, wanderten die Großkatzen vor etwa 900.000 Jahren aus Asien kommend in Europa ein. Sogar in Tirol waren sie beheimatet, wie Funde aus der Tischofer Höhle bei Kufstein belegen. Eines der wenigen erhaltenen vollständigen Skelette eines Höhlenlöwen ist im Naturhistorischen Museum in Wien zu sehen. Vor rund 10.000 Jahren verschwanden die Höhlenlöwen wieder aus unseren Breiten. Über den Grund sind sich die Gelehrten – ähnlich wie bei der Frage zum Aussterben des Neandertalers – noch uneins.

Vollständiges Skelett eines Höhlenlöwen im Naturhistorischen Museum Wien

Wandgemälde von lebensgroßen Höhlenlöwen in der Cauvet-Grotte (Replik im Ulmer Museum)

Geblieben ist die Faszination des Löwen. Sie zieht sich durch die ganze Geschichte des Homo sapiens und ist immer mit Macht und Königswürde verbunden. In Afrika ist der Löwe noch heute das Symbol der Häuptlingswürde. Die Magie und Stärke der Großkatze blieb auch den Eiszeitkünstlern nicht verborgen. Das bezeugen wiederum viele Höhlengemälde, die mit einer unglaublichen Perfektion an die Wand gepinselt wurden. Die prachtvollsten Meisterwerke besitzt die Grotte Chauvet in der südfranzösischen Region Auvergne-Rhône-Alpes. Mit mehr als 30.000 Jahren gelten sie als die ältesten Wandgemälde aus der Aurignacien-Ära. Das Unfassbare: Die farbenprächtigen Bildwunder haben eine dreidimensionale Wirkung, die im Spiel von Licht und Schatten die Illusion beweglicher Bilder erzeugt! Kunstexperten staunen über die angewendete Maltechnik: perspektivische Wiedergaben, naturgetreue Bewegungsabläufe, eine unglaubliche Vielfalt an komplizierten Studien, plastische Formen, niveauvolle Schattierungen mit klarem Bildaufbau. So etwas hatte man den Menschen der Eiszeit niemals zugetraut. Auf Hunderten Wandbildern sind ganze Tierherden, darunter viele Löwen, verblüffend dynamisch und lebensecht verewigt worden, so als würden sie jeden Moment aus dem Felsgestein springen.

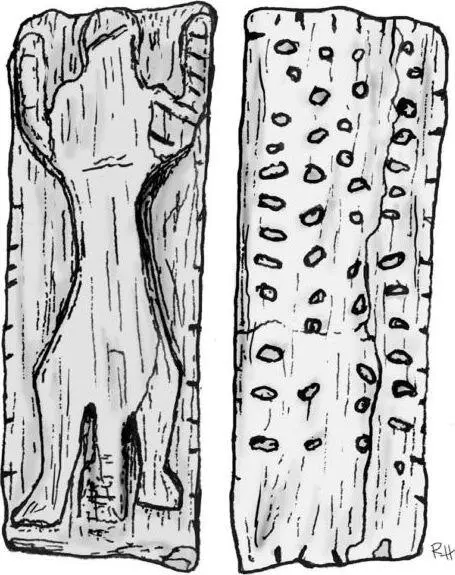

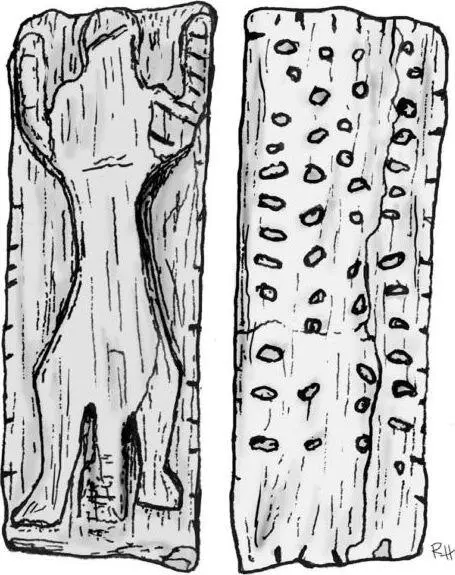

Altersmäßig und geografisch näher im Kontext zum Löwenmenschen stehen figürliche Kunstwerke und Kopfminiaturen in Menschen- und Löwengestalt, die in den Höhlen Vogelherd und Hohle Fels gefunden wurden. Das interessanteste Relikt wurde 1979 in der Geißenklösterle-Höhle, einem Ortsteil von Blaubeuren, ausgegraben: ein geschnitztes 3,8 cm hohes und 1,4 cm breites Mammutelfenbeinplättchen. Mit dem datierten Alter von 35.000 bis 40.000 Jahren liegt es im Zeithorizont der Löwenmensch-Statuette und anderen Kleinplastiken der Schwäbischen Alb.

Die Vorderseite zeigt das Halbrelief eines menschenähnlichen Wesens, mutmaßlich ein „Adorant“, mit zum Himmel erhobenen Armen und gespreizten, unterschiedlich langen Beinen, die eine Bewegung andeuten. Der linke Arm hat – analog zur Löwenmensch-Figur – die gleichen waagrechten Linienmuster eingeritzt. War es das Amulett des Löwenmensch-Schamanen?

Auf den Längs- und Querseiten und auf der Rückseite sind geometrische Kerbreihen mit 86 punktartigen Vertiefungen zu sehen, deren Bedeutung die Archäologen vor ein Rätsel stellt. Der Astronom Dr. Michael A. Rappenglück, freier Forscher mit eigenem „Institut für interdisziplinäre Studien“ in Gilching bei München, glaubt, das Geheimnis der ungewöhnlichen Darstellung zu kennen. Er verglich die Proportionen der Menschenfigur mit der Konstellation des Sternbildes Orion im Zeitalter Aurignacien und stellte verblüffende Übereinstimmungen fest. Die Punkte auf der Rückseite der Tafel könnten gemäß dieser astro-archäologischen These eine Kalenderfunktion gehabt haben. Oder sie dienten als Mess- beziehungsweise Orientierungshilfe beim Anpeilen der Sterne. Sollte sich dieser Verdacht erhärten, wäre das außergewöhnliche Elfenbeinstück nicht nur eines der ältesten Kunstwerke der Menschheit, sondern gleichzeitig die älteste Sternenkarte der Welt! Von Schamanen wird behauptet, sie könnten in veränderten Bewusstseinszuständen zu jenseitigen Geisterwelten reisen. Auch zu den Göttern im Kosmos?

Darstellung auf der Elfenbeinplatte aus der Geißenklösterle-Höhle

Glaubt man den Archäologen, dann stellt der Löwenmensch ein Maskulinum dar. Die jüngst gefundenen und an der Statuette ergänzten Bruchstücke legen wie erwähnt diese Vermutung nahe. An der Vormachtstellung des ewig Weiblichen in der Altsteinzeit ändert das nichts. Das bezeugen kleine weibliche Plastiken, die als Venusfigurinen bezeichnet werden. Sie stellen ein urgeschichtliches Rätsel dar.

Bisher sind rund 200 Fundorte bekannt, die von Westeuropa bis ins Tausende Kilometer entfernte Sibirien reichen. Es gibt zudem zwei bekannte Sonderfälle, die wegen ihres hohen Alters aus dem Rahmen fallen. Der eine ist die 3,5 cm große „Venus von Berekhat Ram“, die 1981 von der israelischen Archäologin Naama Goren-Inbar in einer vulkanischen Schicht in Syrien entdeckt wurde. Das gute Stück ist aus rotem Tuff, lag neben Steinwerkzeugen und ähnelt einer Frauenfigur mit Kopf, Armen und Brüsten. Mikroskopische Analysen konnten bestätigen, dass der Stein von einem frühen Urmenschen mit Werkzeugen bearbeitet wurde. Das Mysteriöse: Das Kunstwerk ist laut den Untersuchungen mindestens 230.000 Jahre alt und könnte vielleicht sogar 800.000 Jahre auf dem Buckel haben. Die handwerkliche Fähigkeit, solche Artefakte herzustellen, trauen Anthropologen nur dem Homo sapiens zu. Wenn die Datierungen stimmen, wäre die Statuette bereits ein Produkt des Homo erectus, dem Vorläufer des Neandertalers! Oder der Homo sapiens ist älter als bisher angenommen und drang bereits früher in Gebiete vor, als die Lehrmeinung behauptet.

Читать дальше