Das Bedrohungs- und Selbstschutzsystem

Schauen wir uns diese Systeme einmal genauer an und beginnen wir mit dem Bedrohungs- und Selbstschutzsystem, das wir der Einfachheit halber kurz „Bedrohungssystem“ nennen.

Die Erfahrung von Gefahr oder Bedrohung ist zum Teil mit unseren Motiven und Zielen verknüpft, und das Bedrohungssystem hat sich entwickelt, um unser Bewusstsein und Denken auf Selbstschutz zu richten. Es wird aktiviert, wenn unser Gehirn eine potentielle Bedrohung oder Gefahr für uns oder für Menschen, die uns nahestehen, wahrnimmt. (Ich sage „unser Gehirn“ und nicht „wir“, weil unser Gehirn etwas als Bedrohung wahrnehmen und darauf reagieren kann, auch wenn uns das nicht bewusst ist.)

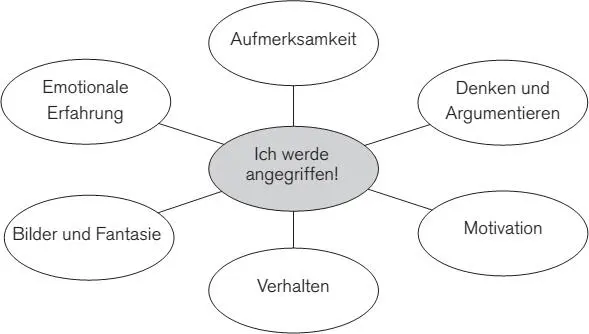

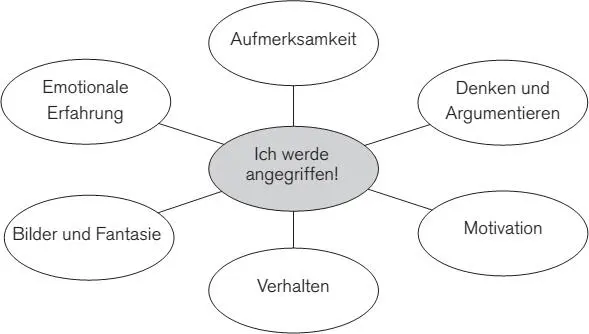

Diagramm 2.2: Wie das Bedrohungssystem Bewusstsein und Denken organisiert

Wenn unser Gehirn eine Bedrohung wahrnimmt, setzt es eine Kaskade von Reaktionen in Bewegung (die in Kapitel 1 erwähnten Dominosteine), die dazu bestimmt sind, dass wir angesichts einer Gefahr schnell reagieren und diese zukünftig vermeiden. Wir erleben körperliche Reaktionen und Ausbrüche von Emotionen, die uns in Reaktion auf die reale oder vorgestellte Gefahr handeln lassen. Durch Bedrohung ausgelöste Emotionen sind z. B. Wut, Angst und Ekel. Jede von ihnen drängt uns zum Handeln. Der Impuls bei Wut oder Ärger ist das Bedürfnis, anzugreifen, bei Angst zu fliehen und bei Ekel das zu vermeiden, was uns abstößt. Wenn etwas Ekel auslöst – Anzeichen von Verwesung, Verschmutzung oder Dinge, die krank machen können –, dann ist das tendenziell etwas, was unser Überleben in Gefahr bringen könnte. Dies zeigt sich auch, wenn wir Abscheu vor Nahrungsmitteln empfinden, nach deren Genuss uns schon einmal übel geworden war. Wenn man zum Beispiel Krabben gegessen hat, und man muss sich die ganze Nacht erbrechen, weil sie verdorben waren, dann wird man Krabben so schnell nicht wieder bestellen und es kann gut sein, dass allein ihr Anblick oder Geruch schon Übelkeit auslösen kann. Dies ist ein Beispiel für „klassische Konditionierung“, eine Form von Lernen, auf die wir in Kapitel 3 näher eingehen werden.

Eine Form, wie das Bedrohungssystem unser Bewusstsein und unser Denken organisiert, besteht also darin, uns zu helfen, sehr nachdrücklich und wirksam Assoziationen zwischen verschiedenen Dingen zu lernen (zum Beispiel den Geruch einer Speise mit Übelkeit zu verbinden). Das Bedrohungssystem beeinflusst also nicht nur unser Fühlen, sondern auch unser Lernen. Wie das Beispiel mit den Krabben zeigt, lernt man unbewusst, bedrohliche Erfahrungen (Ekel) mit Situationen (eine bestimmte Speise) zu verbinden. Von der Wahrnehmung einer Bedrohung oder Gefahr ausgelöste Emotionen wie Ärger oder Wut können sich mächtig und unkontrollierbar anfühlen, weil oft tatsächlich nicht zu kontrollieren ist, dass man sie lernt, und auch nicht, dass man sich an sie erinnert.

Jedes der drei Systeme zur Regulierung der Emotionen ist mit körperlichen Erfahrungen verbunden. Besonders das Bedrohungssystem bedingt die Ausschüttung von Stresshormonen (wie Cortisol) in den Blutkreislauf. Die verschiedenen Emotionen, die von der Wahrnehmung einer Bedrohung oder Gefahr ausgelöst werden, wirken sich in unserem Körper verschieden aus. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und versuchen Sie, sich noch einmal daran zu erinnern, wie Sie sich körperlich gefühlt haben, als Sie einmal wütend waren. Kurzfristig erleben sie vielleicht eine erhöhte Erregung, die klassische „Kampf“-Reaktion, die mit einer Steigerung der Herzfrequenz und Intensivierung der Atmung verbunden ist, was auf Handeln vorbereitet. Auf lange Sicht aber, nach Tagen, Wochen oder Monaten macht diese gesteigerte Erregung anderen körperlichen Empfindungen wie Muskelspannung, Magenbeschwerden und Kopfschmerzen Platz. Warum? Weil Ärger oder Wut die Ausschüttung dieser Stresshormone sogar dann stimuliert, wenn die Situation, die diese Gefühle ausgelöst hat, längst vorüber ist (4).

Die Systeme zur Regulierung unserer Emotionen – besonders das Bedrohungssystem – beeinflussen auch unsere Aufmerksamkeit. Sie werden nach dem Prinzip „Vorsicht ist besser als Nachsicht“ aktiviert. Wie wir in Kapitel 1 gesehen haben, bewirken Emotionen wie Ärger oder Wut, die von der Wahrnehmung einer Gefahr ausgelöst werden, dass unsere Aufmerksamkeit, unsere Gedanken und Vorstellungen auf die Quelle der Gefahr fokussieren und sich verengen. Wenn wir uns bedroht fühlen, neigen wir dazu, andere Dinge nicht wahrzunehmen oder zu beachten – wie alternative Erklärungen der Situation –, weil wir so sehr auf die Quelle der wahrgenommenen oder vorgestellten Gefahr und auf eine mögliche Reaktion zum Selbstschutz fokussiert sind.

Ich stelle mir unser Bedrohungssystem wie die Sicherheitsleute auf einem Flughafen vor, die jede mögliche Gefahr aufzuspüren versuchen, indem sie z. B. Verdächtiges durchleuchten oder Leibesvisitationen durchführen. Es ist nicht ratsam, mit diesen Sicherheitsleuten zu spaßen – sie nehmen ihre Sache sehr ernst, denn es geht ihnen um nichts anderes als um unsere Sicherheit. So ähnlich funktioniert auch unser Bedrohungssystem. In bestimmten Situationen ignoriert es positive Emotionen: Wenn man richtig gut isst und im Restaurant ein Feuer ausbricht, vergisst man das Essen besser und sieht zu, dass man sich so schnell wie möglich in Sicherheit bringt. Unser Bedrohungssystem kann uns alle positiven Dinge in unserem Leben vergessen lassen und unsere Aufmerksamkeit ausschließlich auf die – reale oder vorgestellte – Gefahr richten und uns in diesen Emotionen halten, die als Reaktion darauf entstehen.

Übung 2.1: Die Reaktion auf Bedrohung und Gefahr

Versuchen Sie, sich an eine Situation zu erinnern, in der Ihr Bedrohungssystem aktiv war – als Sie sich angegriffen oder im Stich gelassen gefühlt haben oder irgendwie behindert wurden.

• Welche Emotionen haben Sie erlebt? Wie haben Sie sich gefühlt? Was haben Sie körperlich empfunden?

• Erinnern Sie sich an Ihre Aufmerksamkeit. Worauf war sie gerichtet? Wo war Ihr Fokus?

• Woran haben Sie gedacht? Was hatten Ihre Gedanken mit Ihrer emotionalen Erfahrung zu tun?

• Was für Bilder oder Fantasien sind Ihnen gekommen?

• Wozu waren Sie motiviert? Was wollten Sie tun?

• Wie haben Sie sich verhalten?

Wenn wir vernünftig mit Ärger und Wut umgehen wollen, müssen wir rechtzeitig erkennen, dass unser Bedrohungssystem aktiviert ist. Wie wir gesehen haben, kann dieses System leicht unser Denken „besetzen“, was dann zu dem Dominoeffekt der Erfahrungen führen kann, die in Kapitel 1 beschrieben wurden: Man empfindet Ärger oder Wut, der Fokus der Aufmerksamkeit verengt sich, sodass sie nur auf die Bedrohung gerichtet ist, die Gedanken jagen durch den Kopf und kreisen um die Situation und man spürt den Impuls, reale oder vorgestellte Feinde zu attackieren. Bei alldem können die Dinge ziemlich schnell außer Kontrolle geraten, wenn man sich nicht bewusst ist, was passiert. Das Entscheidende ist, dass man diesen Prozess rechtzeitig erkennt, wenn er beginnt, und ihn dann, bevor er die Kontrolle übernimmt, unterbricht.

Das Trieb-und-Ressourcen-Erwerbssystem

Wie oben bemerkt, haben wir zwei Systeme zur Regulierung zwei sehr verschiedener Arten positiver Emotionen. Die westliche Gesellschaft tendiert dazu, nur eines dieser beiden Systeme zu betonen, indem sie uns lehrt, dass wir, um glücklich zu sein, etwas „leisten“ und „tun“ müssen. Das zugrunde liegende System ist das sogenannte „Trieb-und-Ressourcen-Erwerbssystem“, das wir kurz „Antriebssystem“ nennen wollen.

Dieses System hat sich entwickelt, damit wir Ressourcen aufspüren und uns verschaffen können – Dinge, die wir zum Überleben und für ein gutes Leben brauchen. Als solches dient es zwei Zielen: Es motiviert uns, nach begehrten Dingen zu streben und erwünschte Ziele zu verfolgen, und es belohnt uns, wenn wir Erfolg dabei haben. Wenn die allgemeine Botschaft des Bedrohungssystems lautet: „Schütze dich!“, dann lauten die Botschaften des Antriebssystems: „Hol es dir!“ (bevor man es hat) und „Das ist toll!“ (nachdem man es bekommen hat). Das Antriebssystem motiviert und organisiert unsere Bemühungen, Dinge wie Nahrungsmittel, Sex, Anerkennung usw. zu bekommen, die wir mit Glück und gutem Leben verbinden. Dieses System ist mit Emotionen wie Lust, Erregung und Begehren verbunden und hält unsere Motivation aufrecht, wenn wir ein Ziel verfolgen.

Читать дальше