Lehnwörter, Internationalismen oder Regionalismen identifizieren können (S 2.3.1).

Das Repertoire der Gesprächspartner bei der Kommunikation in bilingualen / plurilingualen Gruppen berücksichtigen können (S 6.1).

Das savoir-apprendre ist anders als im GeR (Europarat 2001, 108f) als eine transversale Dimension dargestellt, deren Komponenten in mehreren Unterkategorien der drei Listen der savoir , savoir-être und savoir-faire zu finden sind (vgl. Martinez / Schröder-Sura 2011, 73f, Martinez / Meißner 2017, 223), da auf Mehrsprachigkeit und Plurikulturalität bezogene Ressourcen Einfluss auf die Entwicklung von Sprachlernkompetenz nehmen können. Deskriptoren, die speziell dem Lernen Lernen gewidmet sind, befinden sich am Ende jeder Liste. Das lässt sich an den folgenden Deskriptoren aus allen drei Bereichen exemplarisch zeigen:

Wissen, dass die Vorstellung, die man von einer Sprache hat, Auswirkungen auf das Lernen dieser Sprache haben kann (K 7.4).

Interesse für ein bewussteres / kontrollierteres Lernen von Sprachen (A 18.3).

Den eigenen Lernprozess selbstständig organisieren können (S 7.6.1).

Die Deskriptoren im REPA unterscheiden sich in ihrem Inhalt und auch in ihrer äußeren Form, wie Formulierung und Länge, von Deskriptoren zahlreicher anderer Referenzwerke. Sie beschränken sich nicht auf Beschreibungen von Handlungen bzw. Verhaltensweisen, die durch hinzugefügte KANN-Formulierungen den Status von Kompetenzen erhalten. Solche Deskriptoren sagen nur wenig über den Inhalt der Kompetenz aus und sind für ihren didaktischen Aufbau daher nur von eingeschränktem Nutzen. Eben diese inhaltliche Zusammensetzung veranschaulichen REPA-Deskriptoren, indem sie Kompetenzen in die Elemente Wissen, Einstellungen und Haltungen sowie Fertigkeiten zerlegen.

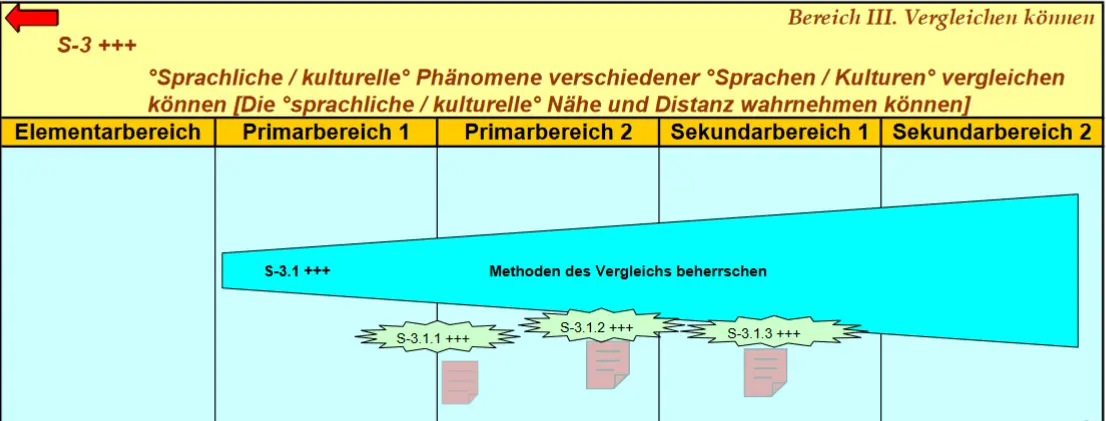

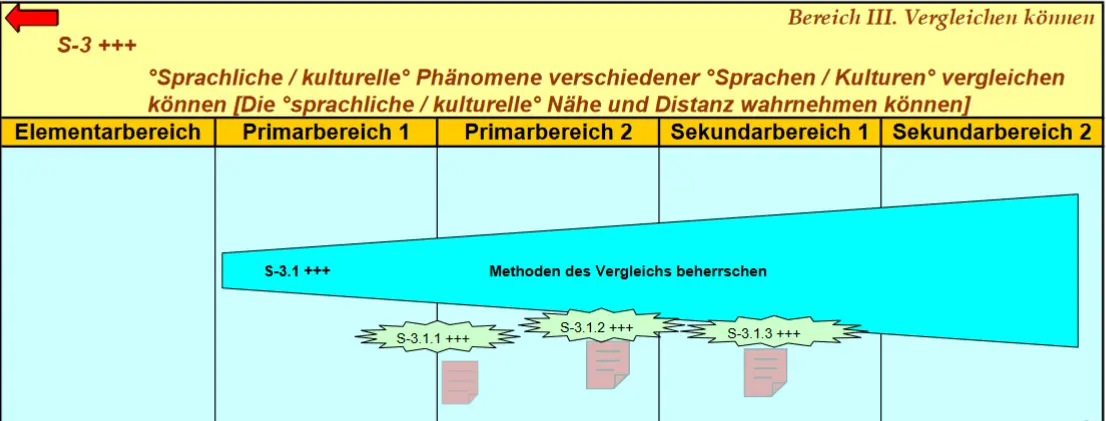

Eine visuelle Darstellung der Deskriptoren im Bildungsverlauf versteht sich als Orientierungshilfe zur Bestimmung der Schulstufe, die für den Aufbau ausgewählter Deskriptoren empfohlen wird.

Der REPA präsentiert darüber hinaus allgemeine Kompetenzen, die bei Reflexions- und Handlungsprozessen eben diese Ressourcen aktivieren (vgl. Candelier et al. 2012). Er unterscheidet zwei übergeordnete Kompetenzbereiche: die „Kompetenz, sprachlich und kulturell im Kontext von Alterität zu kommunizieren“ und die „Kompetenz zum Aufbau und zur Ausweitung eines mehrsprachigen und plurikulturellen Repertoires“. Diese Bereiche umfassen sowohl die mehrsprachige und kulturelle Kommunikation als auch mehrsprachige und plurikulturelle Lernprozesse. Gemäß der oben beschriebenen Auffassung von Kompetenz trägt Unterricht dazu bei, Lernende mit einer Vielzahl von Ressourcen auszustatten und dazu beizutragen, dass Lernende die Ressourcen ihres individuellen sprachlichen und kulturellen Repertoires in der Kommunikation und für das Lernen nutzen und dementsprechend situationsangemessen mobilisieren. Dazu stehen im Unterricht unterschiedliche Möglichkeiten des Aufbaus von Ressourcen und somit des Einsatzes der Deskriptoren des REPA zur Verfügung.

3 Einsatzmöglichkeiten der Deskriptoren

Die Deskriptoren bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Sie konkretisieren Ressourcen, die der mehrsprachigen und plurikulturellen sowie auch der Aneignungskompetenz zugrunde liegen (vgl. Martinez / Schröder-Sura 2011, 75), so dass diese zur Formulierung von Lernziele für die Planung und Gestaltung von Unterricht sowie zu Zwecken vorrangig formativer Evaluation (Schröder-Sura 2017) eingesetzt werden können. Weitere belegte Anwendungsbereiche, die sich nicht unmittelbar auf die Schulpraxis beziehen, betreffen etwa die Analyse von fachdidaktischen Texten (Candelier 2018), die Erstellung von Modulen für die Lehrerbildung (Candelier / De Carlo 2018, Schröder-Sura 2015, Vlad 2014) , sowie die Erstellung weiterer Referenzrahmen wie der Référentiel de compétences de communication plurilingue en intercompréhension (REFIC) , der Référentiel de compétences en didactique de l’intercompréhension (REFDIC) 1, Reference Framework of Competences for democratic culture (Europarat 2016) oder der Companion Volume with New Descriptors (Europarat 2018).

Die Deskriptoren tragen ebenfalls dazu bei, vorhandene Unterrichtsmaterialien zu beschreiben, zu analysieren und ggf. zu ergänzen, sowie neue Materialien zur Förderung von Mehrsprachigkeit und Plurikulturalität zu entwickeln. Sie werden auch vermehrt zur Unterstützung bei der Entwicklung von Curricula und Rahmenplänen eingesetzt. Diese drei letztgenannten Punkte werden nun an ausgewählten Beispielen illustriert.

3.1 Analyse von Unterrichtsmaterialien

3.1.1 Die Datenbank mit Unterrichtsmaterialien

Als ein weiteres Produkt, neben den Deskriptoren, sind aus dem REPA Beispiele vielfältiger Unterrichtsmaterialien hervorgegangen, die während der Projektlaufzeit gesammelt und in einer Datenbank zusammengestellt wurden1. Während aktuell vielfältige Materialien zur Förderung der Mehrsprachigkeit und des interkulturellen Lernens in verschiedenen Ländern zur Verfügung stehen, stellte die Datenbank in der Anfangsphase des Projekts und in den letzten Jahren ein Angebot an Materialien in unterschiedlichen Sprachen zusammen, die auf diesem Weg zugänglich gemacht werden konnten. Da die Datenbank Einblicke in Materialien zu unterschiedlichen pluralen Ansätzen bietet, die in zahlreichen Ländern, ausgenommen des interkulturellen Lernens, nicht gleichermaßen bekannt sind, hat dieses Instrument dazu beigetragen, den Bekanntheitsgrad pluraler Ansätze insgesamt zu erhöhen. Diese Materialbeispiele waren ursprünglich als Anregung gedacht und bedürfen in den meisten Fällen einer Anpassung an den eigenen Kontext.

Im REPA sind die Deskriptoren nicht nach den einzelnen pluralen Ansätzen organisiert, doch können sie diesen zum Teil zugeordnet werden. In der folgenden Tabelle werden jedem pluralen Ansatz möglichst spezifische Deskriptoren exemplarisch zugewiesen. Zum verstärkten Einsatz eines bestimmten pluralen Ansatzes kann im schulischen Kontext eine derartige Vorauswahl getroffen werden.

| Pluraler Ansatz |

Spezifische Deskriptoren |

| Eveil aux langues / Begegnung mit Sprachen |

Wissen, dass weltweit viele Sprachen gesprochen werden (K 5.1). Sprachproduktionen in verschiedenen Sprachen aufmerksam oder gezielt zuhören können (S 1.2.1). Hypothesen zur möglichen Verwandtschaft von Sprachen auf der Grundlage von Ähnlichkeiten formulieren können (S 3.5.1). Vertrauen in die eigenen Analyse- oder Beobachtungsfähigkeiten im Umgang mit wenig oder nicht vertrauten Sprachen haben (A 14.3.1). |

| Integrierte Sprachendidaktik |

Wissen, dass die Kategorien zur Beschreibung der Funktionsweise einer Sprache (z.B. der Muttersprache oder der Schulsprache) in anderen Sprachen nicht notwendigerweise vorzufinden sind (z.B. Numerus, Genus, Artikel usw.) (K 6.3). Satzstrukturen verschiedener Sprachen vergleichen können (S 3.7.1). Bereitschaft, sich angesichts einer unbekannten Sprache oder eines unbekannten Codes geeignete oder gegenstandsspezifische Verstehensstrategien zu überlegen (A 19.2.1). |

| Interkomprehensionsdidaktik |

Wissen, dass zwischen Sprachen oder sprachlichen Varietäten Ähnlichkeiten und Unterschiede bestehen (K 6). Sensibilität für sprachliche oder kulturelle Ähnlichkeiten (A 2.3). Wörter unterschiedlicher Herkunft auf der Grundlage verschiedener sprachlicher Indizien identifizieren (oder erkennen) können (S 2.3). Die indirekte lexikalische Nähe wahrnehmen können (d.h. ausgehend von der Nähe zwischen Begriffen aus derselben Wortfamilien in einer der Sprachen) (S 3.4.2). |

| Interkulturelles Lernen |

Wissen, dass kulturspezifische Bräuche, Normen oder Werte komplex auf das Verhalten oder persönliche Entscheidungen im Kontext kultureller Vielfalt einwirken (K 10.1). Wissen, dass […] willkürlich aufgestellte zwischenkulturelle Hierarchien je nach Blickwinkel oder Bezugspunkt wechseln können (K 12.5.3). Eine Kriterienvielfalt anwenden können, um kulturelle Nähe oder Distanz zu erkennen (S 3.10.1.). |

| Bilingualer Sachfachunterricht |

Wissen, dass die Geschichte oder Geographie häufig zum Verständnis oder zur Erklärung gewisser kultureller Praxen und Werte beitragen kann (K 11.1.3). Die kulturbedingten Inhalte oder Konnotationen vergleichen können (z.B. die Zeitkonzeptionen vergleichen usw.) (S 3.10.3). Akzeptanz von Zeichen und Schriften […], die sich von denen der eigenen Sprache unterscheiden (A 4.3.2) (vgl. Böing 2018). |

Diese exemplarische, stark reduzierte Übersicht verdeutlicht, dass in den Deskriptoren mitunter eine Tendenz zugunsten eines pluralen Ansatzes erkennbar ist, eine eindeutige Zuordnung von Deskriptoren jedoch nur selten möglich erscheint. Den Deskriptoren liegt demzufolge keine Spezifik im Hinblick auf einen bestimmten Ansatz zugrunde. Diese Überlappungen betreffen insbesondere die affektive Dimension, also den Bereich der Einstellungen und Haltungen, aber auch die Bereiche Wissen und Fertigkeiten. Die Gemeinsamkeiten der Lernziele sprachen- und kulturenübergreifender Ansätze sind so bedeutsam, dass sie durchaus als ein pluraler Ansatz mit unterschiedlichen Ausrichtungen ausgelegt werden können (Candelier 2008).

Читать дальше