En consecuencia, el futuro texto constitucional debe asegurar, por una parte, el derecho a la salud de los usuarios, pero sin verlos como espectadores pasivos del sistema, sino como agentes protagonistas del mismo. La participación de los usuarios al modo de coproductores permite ajustar los bienes y servicios públicos a las particularidades locales, lo que aporta sostenibilidad y eficacia al sistema en su conjunto. Esto tiene una aplicabilidad directa en la forma que pensemos la estructura organizacional y los modelos de gestión, tanto de la atención hospitalaria como primaria, toda vez que dichas prestaciones atienden principalmente a las personas más vulnerables de nuestro territorio.

Por otra parte, un sistema de pensiones debe, desde los principios de subsidiariedad y solidaridad, propiciar que cada persona se haga responsable de su propia vida, valorando el esfuerzo individual y el trabajo humano. Sin embargo, un sistema previsional no puede ser sustentable ni tampoco garantizar mínimos de justicia si abandona solamente a la responsabilidad individual a quienes, por distintos motivos, a veces fuera de sus posibilidades, no alcanzan a cubrir con dicha responsabilidad. Si bien este diagnóstico tiende a identificarse con un sistema de reparto, la experiencia comparada muestra la posibilidad de introducir importantes cuotas de solidaridad en un sistema de capitalización individual precisamente compartiendo los riesgos de longevidad y de mercado.

4° Desigualdad y segregación urbana

Por último, la desigualdad tiene diversas manifestaciones en la sociedad chilena. Una de las más visibles es la segregación urbana. En efecto, la segregación es un problema que el Estado debe asumir mediante políticas de fomento de la integración, puesto que pone en jaque lo que la actual Constitución denomina como armonía social, que se identifica con la solidaridad. A medida que se ha alcanzado un mayor desarrollo económico, la ciudad se ha convertido en una aglomeración de individuos que se sirven de los beneficios de vivir en sociedad, pero en la que sus ciudadanos no se sienten responsables del otro. Los efectos de la segregación son muy visibles, sobre todo en ciudades de gran tamaño, como Santiago, Valparaíso o Concepción. Además, una gran parte de la población afectada lo percibe como una abierta provocación social de parte de los sectores que se han beneficiado del bienestar social de las últimas décadas. Esto ha puesto en entredicho la institucionalidad y la economía social de mercado.

| Foto de Help Stay en Unsplash

La solidaridad, en suma, permite realizar progresivamente la sociabilidad humana, a través de la potenciación de las comunidades que le dan sustento a la sociedad, desde la familia, el barrio, la junta de vecinos, los clubes deportivos y del adulto mayor, hasta la ciudad en su conjunto, permitiendo que todas estas comunidades pequeñas se incorporen a otras más amplias, que ofrecen mayores niveles de realización humana. En este sentido, incorporar la solidaridad como principio rector de la Constitución implica reconocer que no es suficiente vivir juntos, sino que es necesario diseñar instituciones que permitan concretar el hecho de que todos somos responsables de todos. Así, la solidaridad permite volver a pensar en la ciudad como un todo, en el cual se generan interrelaciones de codependencia, erigiéndose como un principio político constructor tanto de las instituciones como del actuar político de las personas para combatir los efectos nocivos de la erosión social que producen la segregación y la desigualdad. Aquellas voces que permanecen incólumes frente a la existencia de «dos Chiles» tienen el desafío de enfrentar los retos prácticos de esta postura. El principio de solidaridad, en este sentido, permite situarse en una posición real y no artificial de los problemas que afectan a la sociedad.

«Incorporar la solidaridad como principio rector implica reconocer que no es suficiente vivir juntos, compartiendo un espacio, sino que se requiere enfatizar la dimensión comunitaria entre las personas...».

*Los autores agradecen especialmente los comentarios de Matías Petersen y Jaime Lindh.

**En adelante, nos referiremos a la Constitución Política de la República vigente con la sigla CPR, que incluye su última reforma del 17 de septiembre de 2005. (N.E.).

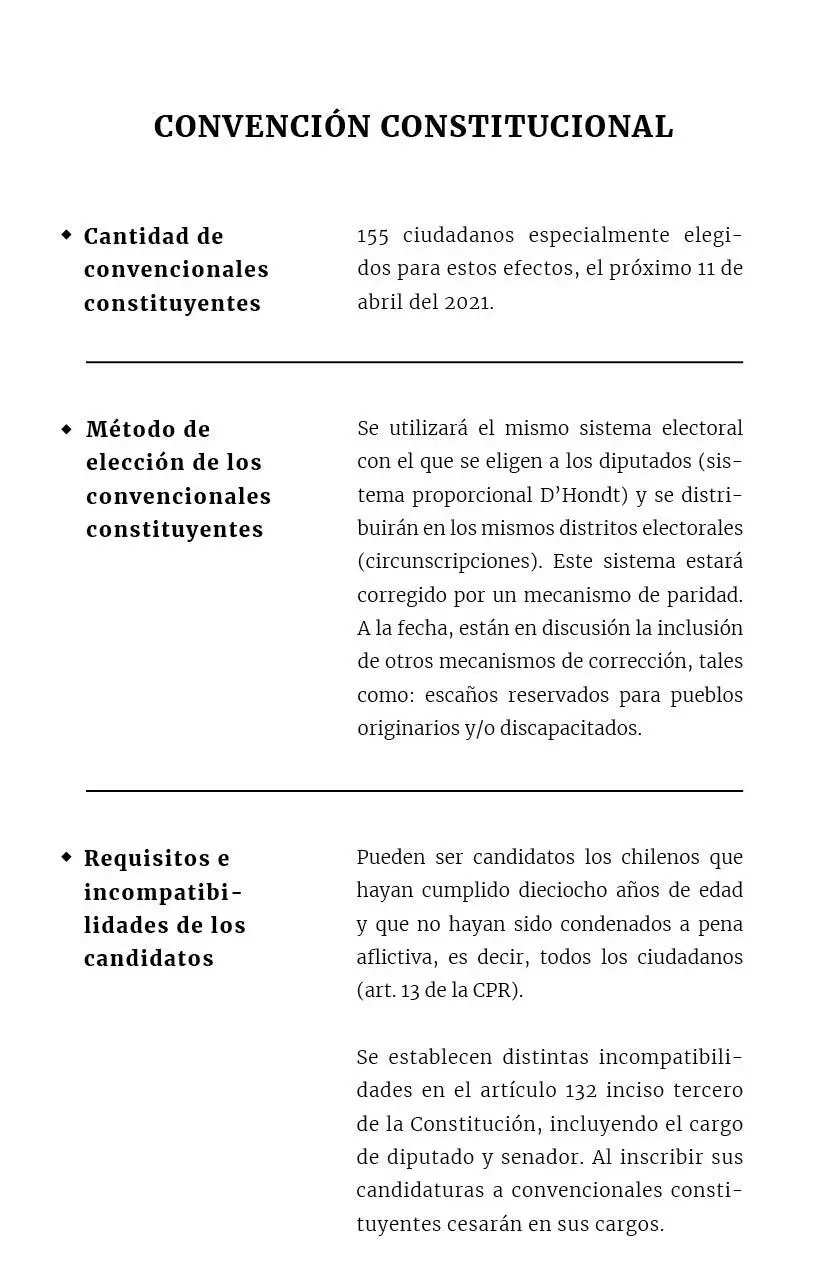

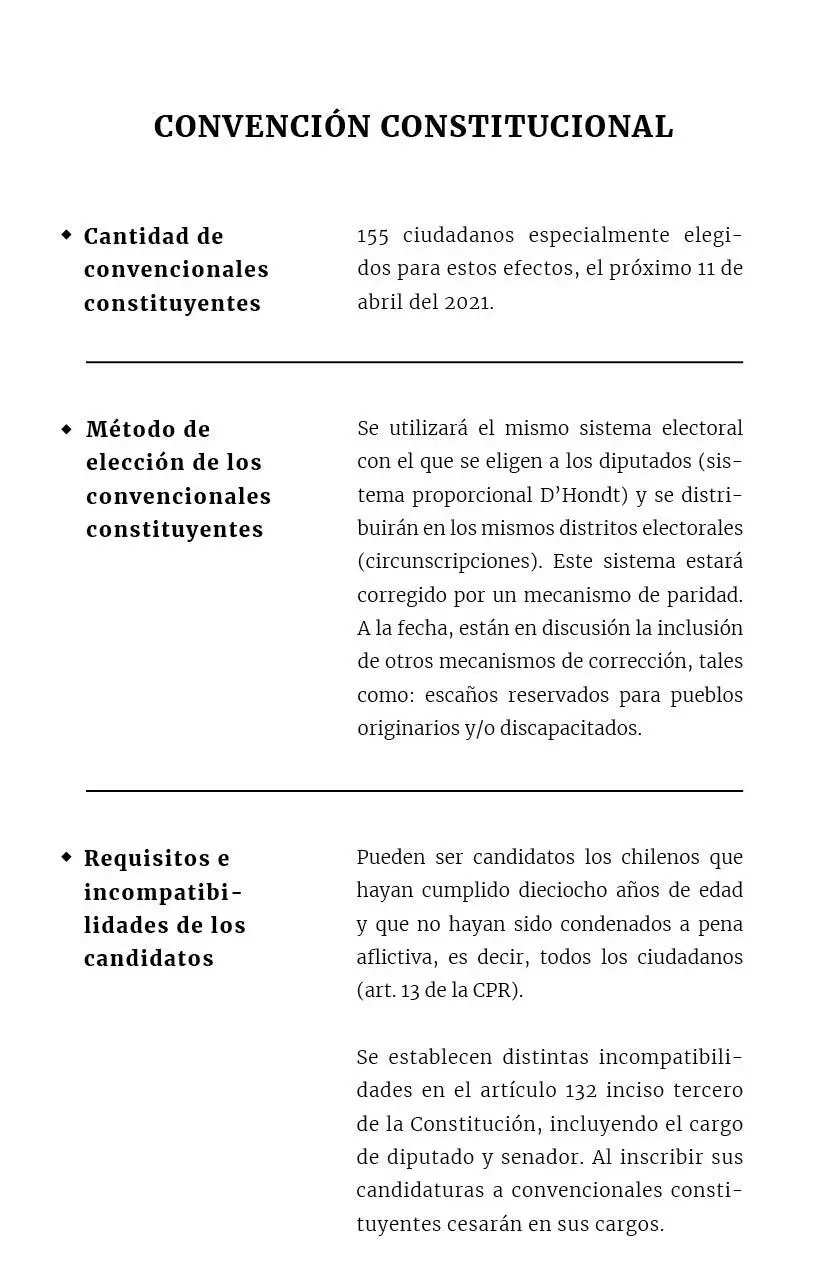

b. Convención Constitucional y su funcionamiento

Por Magdalena Ortega, abogada, directora del Área Constitucional de IdeaPaís, y María Eyzaguirre, investigadora constitucional de IdeaPaís. *

Octubre, 2020.

En el plebiscito de entrada del reciente 25 de octubre de 2020, los chilenos tomaron la decisión de aprobar la redacción de una nueva Constitución, y elegir la Convención Constitucional como el mecanismo encargado de llevar a cabo esta importante tarea. En este apartado hablaremos de cómo esta se conformará, su funcionamiento y la manera en que actuará en el futuro próximo.

3.2. Ahondando en ciertas ideas

En la tabla anterior se pueden observar las modificaciones que se le hicieron a la Carta Fundamental el 24 de diciembre de 2019, para incluir un mecanismo –inédito en nuestra institucionalidad– de reemplazo de esta.

Durante todo el funcionamiento de la Convención regirá la Constitución actual, y los miembros de esta no tienen atribuciones para hacer ningún tipo de cambio a este texto. El único momento en que la Constitución quedaría derogada sería posterior al plebiscito de salida, y solamente en el escenario de que el texto nuevo sea ratificado por la población.

Por otro lado, mientras la Convención esté en funciones, la soberanía seguirá residiendo esencialmente en la nación, tal como señala el texto vigente, y es ejercida por el pueblo a través de los plebiscitos y elecciones periódicas que la Constitución y las leyes determinan y, también, por las autoridades que la Carta Fundamental establece. Por esto, queda expresamente prohibido a la Convención Constitucional o a cualquiera de sus integrantes atribuirse su ejercicio, asumiendo otras atribuciones distintas a las que expresamente se le reconocen. Así, no podrán intervenir ni ejercer ninguna otra función que les corresponda a otros órganos o autoridades establecidas constitucionalmente o en las leyes.

| Foto de Neonbrand en Unsplash

Luego, una vez que la Convención termine su labor, se deberá votar un nuevo plebiscito –de salida–, esta vez obligatorio, que apruebe o rechace la propuesta de Carta Fundamental. De aprobarse, la nueva Constitución entrará en vigor y la Convención se disolverá de pleno derecho. Es decir, a diferencia de lo ocurrido en otros países latinoamericanos, los límites de la actuación y duración de la Convención están expresamente señalados y no podría darse una situación en la que o se arroguen más funciones o decidan continuar sesionando.

Читать дальше