Desde los comienzos mismos de la inmigración judía a Argentina y como hemos tratado de sintetizarlo, las propuestas para la mejora de las condiciones de vida de los inmigrantes fueron numerosas y realmente innovadoras, más aún si tomamos en cuenta el contexto de entonces. Lamentablemente, demasiados temores y contramarchas invalidaron muchas de esas buenas intenciones.

En su defensa, las autoridades de la jca argüían que su actitud precavida se debía principalmente a la presencia entre los inmigrantes de proxenetas judíos, “los tenebrosos”, como se los llamaba, y de prostitutas. Si bien “los impuros” rápidamente fueron aislados de la comunidad, no por ello dejaban de ser una mancha sobre toda la sociedad judía de Argentina, un motivo de ignominia que atentaba contra el respeto que la colectividad deseaba recibir del resto de la población. Había que denunciarlos, pues, desde el seno mismo de la comunidad.20

El resultado es que en 1914, en el momento en que en Europa estalla la Gran Guerra y siendo que la presencia judía urbana en Argentina es ya importante, aún no hay aquí ningún organismo que se ocupe íntegramente de la protección y defensa de los inmigrantes judíos.

Las instituciones de ayuda que para ese entonces existen en la colectividad judía de la Argentina son tres y tienen otros objetivos. La Jevra Kedusha Ashkenazi, creada en 1894, brinda ayuda y acompañamiento a los moribundos y a su familia. Dará nacimiento en 1940 a la organización central de la colectividad judeoargentina, la Asociación Mutual Israelita Argentina (amia). El Bikur Holim —nombre que en hebreo significa “ayuda a los enfermos”— nació en 1896 como Unión Obrera Israelita y es ahora una asociación popular de asistencia a los enfermos. La Ezrah, por su parte, es una institución de socorro mutuo y de beneficencia creada en 1900, que poco tiempo antes del inicio de la Gran Guerra compra un amplio terreno con la intención de crear allí el Hospital Israelita, cuyo primer pabellón será inaugurado en 1916.

Los inmigrantes urbanos durante la Primera Guerra Mundial

En vísperas de la Gran Guerra, los avances de la agricultura comenzaban a repercutir sobre la industria, así como sobre el consumo interno y los servicios.

El crecimiento del capital invertido en la industria y la mecanización provocaron entre 1895 y 1913 —etapa preindustrial en Argentina— un cambio notable en la composición de la población. A medida que aumentaba la cantidad de personas en el sector industrial, se acentuaba en las grandes ciudades la presencia de inmigrantes de múltiples procedencias, así como la concentración de obreros por establecimiento.

También iban surgiendo, fuera de los dos circuitos clásicos, el agrícola y el urbano, nuevas oportunidades de trabajo; por ejemplo, en la explotación de los bosques de quebracho o en la construcción de ferrocarriles.21

Las empresas de obras públicas en las grandes aglomeraciones, así como el comercio y el artesanado incipientes, también comenzaban a brindar nuevas posibilidades de ocupación, pero la mayoría de los inmigrantes judíos establecidos en las ciudades prefirieron orientarse, por lo menos en un primer momento, hacia la confección y la fabricación de muebles, oficios que en general les resultaban familiares.

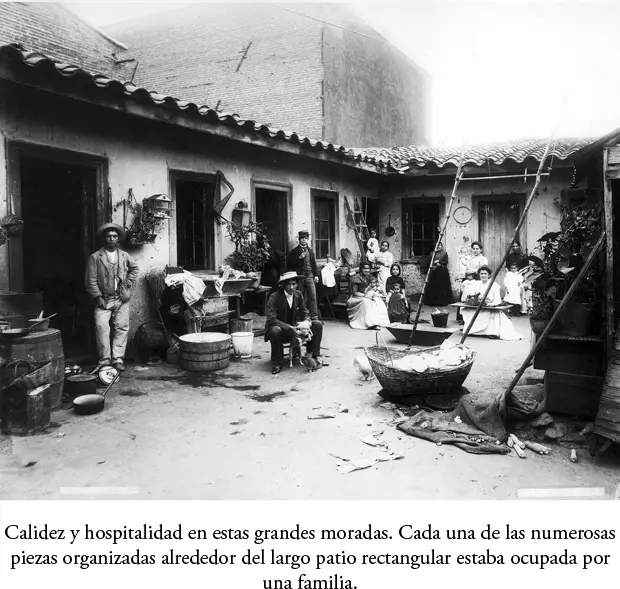

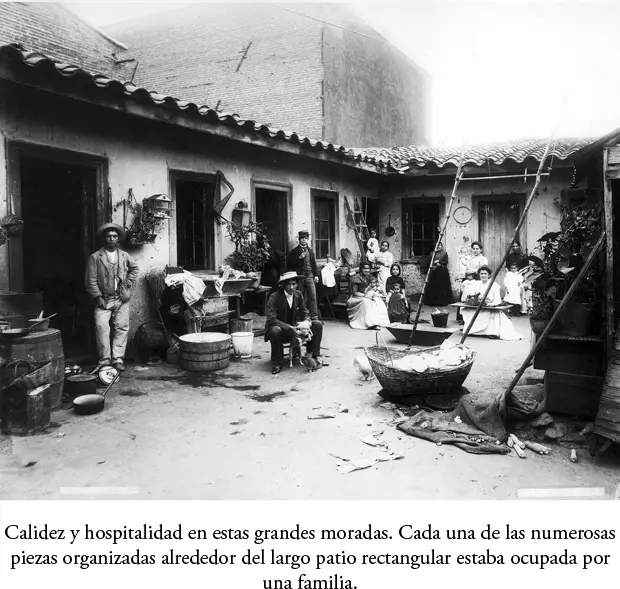

En sus primeros años en Argentina, por su parte, aquellos inmigrantes judíos que no tenían experiencia laboral recurrieron a la venta ambulante. Lo mismo hicieron muchos pequeños comerciantes. Esto les permitió, durante un tiempo, ganarse lo indispensable para vivir. A esos vendedores que iban de casa en casa vendiendo su mercadería “a cuenta”, se los llamaba cuenteniks. La imagen del cuentenik22 ha quedado como una postal indisolublemente ligada a la inmigración judía de las tres primeras décadas del siglo xx. También la de los conventillos, viviendas que se extendían a ambos lados de un largo corredor y podían alojar hasta cuatrocientas personas.

Casi no hay inmigrante que no haya vivido durante sus primeros tiempos en el país en uno de esos vecindarios ruidosos y coloridos, donde las expresiones en italiano se mezclaban con el habla española, y el ídish, con el alemán. Allí, cada domingo, el niño judío comía con agrado el plato de tagliatelli que le ofrecía su vecina napolitana, en una atmósfera solidaria y de cálida convivencia.

Abandonos y tenacidad

Así y todo, la nostalgia, además de la precariedad de las viviendas y la imposibilidad en la que se hallaban las sociedades de beneficencia de satisfacer todas las demandas de ayuda, llevaron a numerosos inmigrantes a desandar camino.

Según Haim Avni, esto explica que en los años previos a la Primera Guerra Mundial el índice de reemigración de judíos recientemente llegados a Argentina haya sido casi tres veces más alto que esa misma variable observada en Estados Unidos.

Argentina, ¿un crisol de razas?

Desde 1806 y tal como hemos explicado en el primer capítulo, las autoridades argentinas apostaban a la inmigración —espontánea u organizada, según el gobierno de turno— para poblar el país y obrar en aras de su desarrollo. Desde esa visión, la inmigración anglosajona debía formar la base de la Argentina del futuro. Esas previsiones resultaron erróneas: los anglosajones jamás representaron más que una escasa minoría de la población argentina.

Pero no sólo en la inmigración estaban puestas las esperanzas de los distintos gobiernos de la época, sino también en la homogeneización identitaria entre los recién llegados y los argentinos nativos. Pues también en este punto estaban equivocados, porque así como la homogeneización no estaba en los planes de los inmigrantes judíos, tampoco lo estaba en el proyecto de vida de los italianos, de los galeses o de las demás minorías, que muy pronto crearon sus propias instituciones comunitarias de beneficencia y de cultura (círculos de conciudadanos, clubes, hospitales, etc.) y empezaron a publicar sus propios periódicos, en italiano, alemán, inglés, francés e ídish, y otros en formato bilingüe. Pronto se fundaron escuelas privadas alemanas, italianas, francesas y otras, no sólo en Buenos Aires, sino también en las principales ciudades del interior, mientras que en las colonias de la jca se desarrollaba una red escolar judía de excelencia, así como bibliotecas y salas de teatro. Formar una “generación de argentinos de fe mosaica, que pudiese tomar la posta de los colonos”, era la misión que se habían fijado las instituciones educativas de la colectividad judía, y esa educación fue excepcional tanto por la red que se conformó como por sus métodos de enseñanza. El ideal pedagógico de la colectividad judía coincidía, según sus mentores, con los ideales de la República Argentina: ¡formar jóvenes educados, emancipados e iguales ante la ley!

En 1914, al final del primer período de inmigración masiva y pese a la sangría que representó el retorno a Europa de numerosos inmigrantes decepcionados por las condiciones de vida en Argentina, un censo calcula en un 50% la cantidad de extranjeros establecidos en Buenos Aires.

En 1909, los 30.000 judíos que vivían en la capital representaban el 2,5% del total de habitantes del país. Al momento de estallar la Primera Guerra Mundial, se estimaba que en toda Argentina había entre 100.000 y 110.000 judíos, ¡una cantidad superior a la población judía que había entonces en Palestina! Concentrada la mayoría en Buenos Aires, y los demás establecidos en las colonias agrícolas y en algunas ciudades del interior, los inmigrantes judíos ya habían fundado para esa época no sólo varias instituciones, sino también varios partidos políticos.

Читать дальше