Im Gegensatz zu § 315b erfasst § 315c verkehrswidrige Verhaltensweisender Verkehrsteilnehmer im fließenden und ruhenden Verkehr.

48

Sollten Ihnen die Strukturen und Prinzipien der mittelbaren Täterschaft und der Mittäterschaft nicht mehr geläufig sein, so können Sie an dieser Stelle die Möglichkeit nutzen, dieses Thema zu wiederholen, welches im Skript „Strafrecht AT II“ dargestellt ist.

Anders als § 315b ist § 315c (mit Ausnahme der Nummer 2g) ein eigenhändiges Delikt, da auf ein Fehlverhalten eines Verkehrsteilnehmers abgestellt wird. Daraus folgt, dass Täter des § 315c nur der Fahrzeugführer sein kann, so dass eine mittelbare Täterschaft gem. § 25 Abs. 1 Alt. 2 sowie eine Mittäterschaft, gem. § 25 Abs. 2 nicht in Betracht kommen.

Hinweis

Bei § 25 Abs. 1 Alt. 2 (mittelbare Täterschaft) und § 25 Abs. 2 (Mittäterschaft) erfolgt eine Zurechnung fremden Handelns oder Unterlassens.Da bei den eigenhändigen Delikten Täter aber nur derjenige ist, der „eigenhändig“ die Tathandlung vornimmt, ist eine Zurechnung ausgeschlossen.

§ 315c ist zudem ein verhaltensgebundenes Delikt, bei welchem der Gesetzgeber die Tathandlung vorgegeben hat („Führen eines Fahrzeugs“). Dies hat, wie wir sehen werden, Auswirkungen auf die Anwendbarkeit der actio libera in causa.

49

Wie § 315b ist auch § 315c Abs. 1 zunächst ein Vorsatzdelikt. Jedoch ist in Abs. 3 Nr. 1 die Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombinationund in Abs. 3 Nr. 2 die Fahrlässigkeits-Fahrlässigkeits-Kombinationgeregelt. Hinsichtlich des Aufbaus wird insoweit auf die obigen Ausführungen unter Rn. 40 f.verwiesen.

50

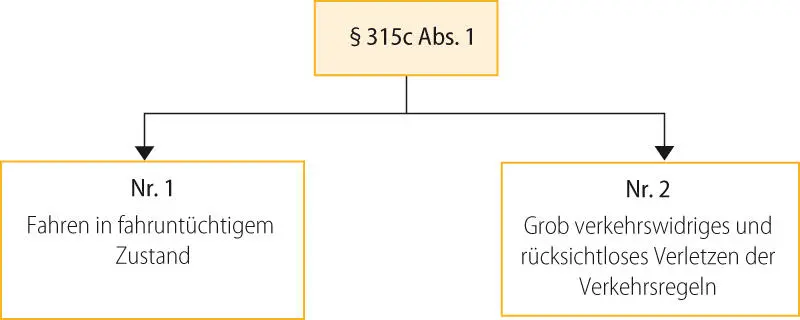

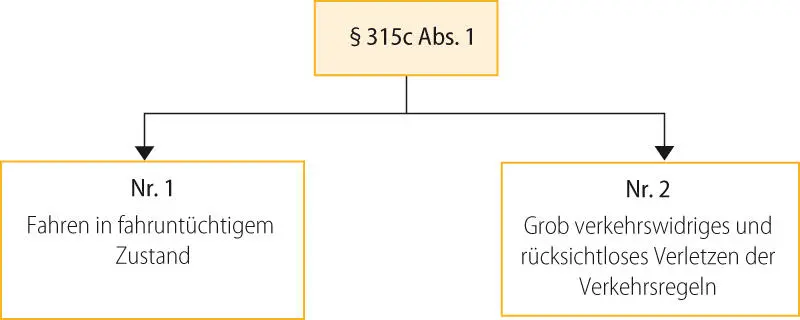

§ 315c Abs. 1 stellt zwei verschiedene Arten des Fehlverhaltens eines Fahrzeugführers unter Strafe:

[Bild vergrößern]

Besonders klausurrelevant ist § 315c Abs. 1 Nr. 1a und dort wiederum die Variante, dass ein Fahrzeugführer infolge des Genusses alkoholischer Getränke nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. In diesem Zusammenhang werden Ihnen häufig Fallgestaltungen begegnen, bei denen die actio libera in causarelevant wird.

Weniger klausurrelevant ist hingegen die Nr. 2, welche die „sieben Todsünden“ des Straßenverkehrs enthält. In den sog. „Raser-Fällen“ sollten Sie aber gleichwohl auch immer an § 315c Abs. 1 Nr. 2 denken, da dieser in Tateinheit zu dem primär zu prüfenden § 315d steht, mit dem wir uns später noch beschäftigen werden.

51

Der Aufbau des § 315c Abs. 1 sieht wie folgt aus:

Gefährdung des Straßenverkehrs, § 315c

I. Objektiver Tatbestand

1.Tathandlung

a)Nr. 1: Führen eines Fahrzeuges in fahruntüchtigem Zustand

b)Nr. 2: Grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fehlverhalten gem. den Ziffern a–g

2.Taterfolg

a)Konkrete Gefahr für Leib oder Leben eines anderen Menschen

Tatbeteiligte Rn. 62

b)Konkrete Gefahr für fremde Sachen von bedeutendem Wert

3.Kausalität und objektive Zurechnung

II. Subjektiver Tatbestand

Vorsatz dolus eventualis genügt

III. Rechtswidrigkeit

Rechtfertigende Einwilligung Rn. 65

IV. Schuld

actio libera in causa Rn. 69

2. Teil Straßenverkehrsdelikte› C. Gefährdung des Straßenverkehrs, § 315c› II. Objektiver Tatbestand

II. Objektiver Tatbestand

52

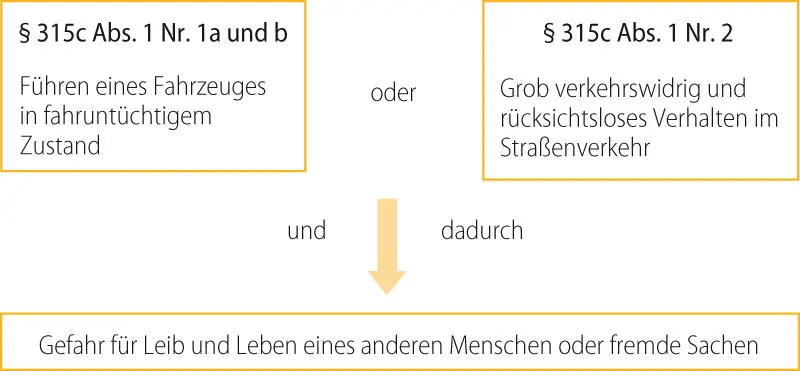

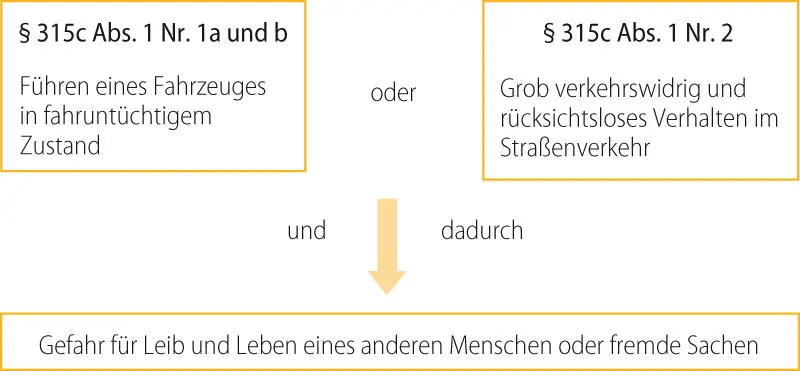

Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Täter im öffentlichen Straßenverkehr ein Fahrzeug führt, obwohl er nicht in der Lage ist, dieses Fahrzeug sicher zu führen (§ 315c Abs. 1 Nr. 1a und b) oder der Täter im öffentlichen Straßenverkehr grob verkehrswidrig und rücksichtslos eine der „sieben Todsünden“ begeht und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet.

[Bild vergrößern]

53

Beiden Tatvarianten ist gemein, dass der Täter sie zunächst im öffentlichen Straßenverkehrbegeht. Insoweit wird Bezug genommen auf die Ausführungen bei § 315b.

Darüber hinaus setzen sowohl § 315c Abs. 1 Nr. 1 als auch die meisten Handlungsvarianten der Nr. 2 voraus, dass der Täter ein Fahrzeug führt.

Unter einem Fahrzeugist grundsätzlich jedes zur Ortsveränderung bestimmte Fortbewegungsmittel zu verstehen, welches der Beförderung von Personen oder Gütern dient.[1]

Zu den Fahrzeugengehören neben den Autos z.B. Fahrräder und Pferdekutschen, Bagger, Kräne und Gokarts. Nicht dazu gehören sonstige Fortbewegungsmittel wie Tretroller oder Inlineskates.[2]

Das Führeneines Fahrzeugs setzt voraus, dass das Fahrzeug in Bewegung gesetzt wird und die Räder rollen.[3] Fahrzeugführerist demgemäß derjenige, der im Straßenverkehr das Fahrzeug allein oder mitverantwortlich in Bewegung setzt oder es unter Handhabung seiner technischen Vorrichtungen während der Fahrbewegung durch den öffentlichen Verkehrsraum lenkt, wobei ein Einschalten des Motors nicht erforderlich ist.[4]

Beispiel

Da es nicht darauf ankommt, dass der Motor betätigt wird, ist Fahrzeugführer auch derjenige, der das Fahrzeug eine abschüssige Straße hinunterrollen lässt, sowie derjenige, der das mit einem Seil oder einer Stange abgeschleppte Fahrzeug lenkt.

Der Fahrlehrer, der mit seinem Schüler im Fahrschulwagen sitzt, ist kein Fahrzeugführer, solange er nicht aktiv eingreift. Greift er hingegen über die in seinem Fußraum befindlichen Gas- und Bremspedale und/oder einen Griff ins Lenkrad ein, dann wird er zum Fahrzeugführer.[5]

54

Nach § 315c Abs. 1 Nr. 1 ist derjenige Fahrzeugführer strafbar, der infolge verschiedener Defekte, nicht in der Lageist, sein Fahrzeug sicher zu führen.

Fahruntüchtigist ein Kraftfahrer, wenn seine Leistungsfähigkeit durch Enthemmung oder infolge geistig–seelischer oder körperlicher Leistungsausfälle soweit herabgesetzt ist, dass er nicht mehr in der Lage ist, sein Fahrzeug im Straßenverkehr sicher zu führen. [6]

Diese Fahruntüchtigkeit kann rauschbedingt sein, sie kann jedoch gem. Nr. 1b auch auf geistigen oder körperlichen Mängeln beruhen. Hier kommen u.a. Ermüdung und Epilepsie aber auch dauernde Beeinträchtigungen wie Schwerhörigkeit und Farbblindheit in Betracht.[7]

55

Wie bereits erwähnt, wird Ihnen in der Klausur zumeist die alkoholbedingte Fahruntüchtigkeitbegegnen.

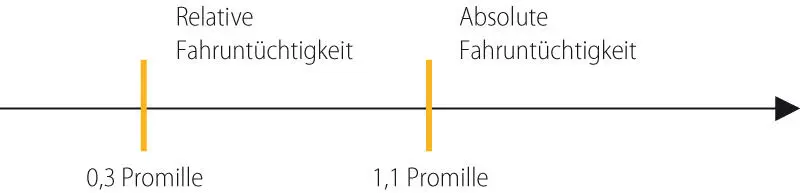

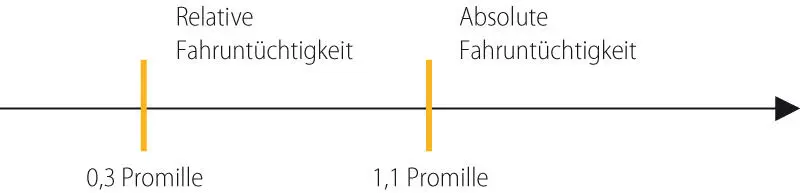

Bei der alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit wird unterschieden zwischen der absoluten und der relativen Fahruntüchtigkeit.Diese Fahruntüchtigkeit bestimmt sich nach der Blutalkoholkonzentration (BAK-Wert).

[Bild vergrößern]

Читать дальше