1 ...6 7 8 10 11 12 ...34 Hinweis

Einschränkungen der gemeindlichen Planungshoheit ergeben sich aus den §§ 203 ff. BauGB. Diese Vorschriften haben jedoch eine nur sehr geringe Prüfungsrelevanz, so dass auf diese nicht eingegangen wird.

Wegen des Spannungsverhältnisses zwischen der Planungshoheit der Gemeinde gemäß Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG einerseits und der Baufreiheit gemäß Art. 14 Abs. 1 GG sowie der Rechtsschutzgarantie des Bauherrn gemäß Art. 19 Abs. 4 GG andererseits, sind Abwägungsentscheidungen im Rahmen des Abwägungsgebotes des § 1 Abs. 7 BauGB auf Fehler im Abwägungsergebnis nur eingeschränkt gerichtlich überprüfbar (s.u. Rn. 146 ff., 199).

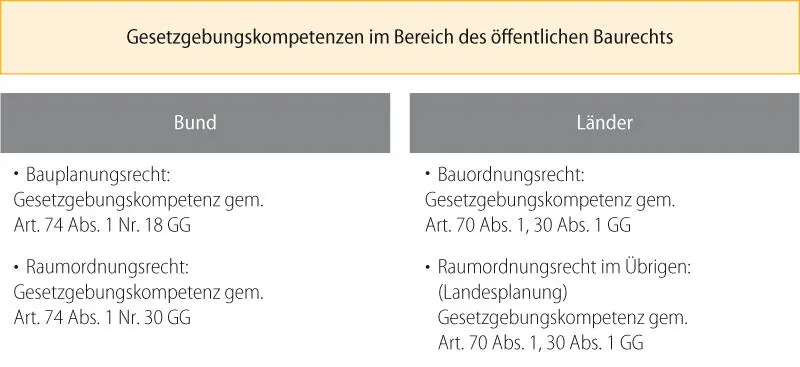

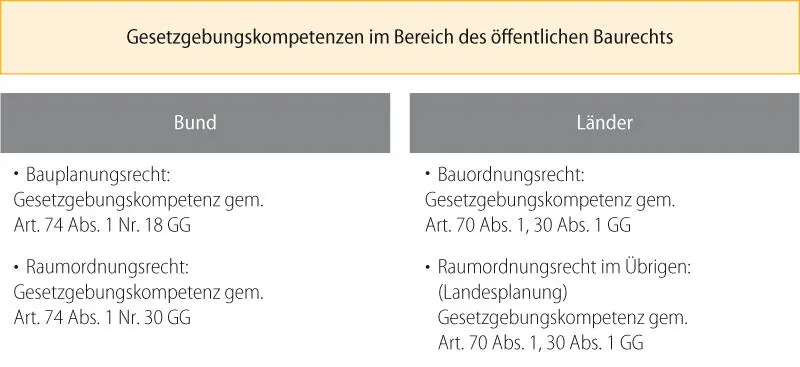

2. Teil Grundlagen des öffentlichen Baurechts› C. Verfassungsrechtliche Grundlagen› III. Gesetzgebungskompetenzen

III. Gesetzgebungskompetenzen

[Bild vergrößern]

24

Seit dem von Rechtsprechung und Literatur grundsätzlich akzeptierten Baurechtsgutachten des Bundesverfassungsgerichts[14] wird die Zuständigkeit des Bundesgesetzgebersim Hinblick auf das Bauplanungs- bzw. Städtebaurechtals grundsätzlich geklärt angesehen. Einschlägig ist Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GGals Titel der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes.

Unter Bodenrechtsind sämtliche nicht privatrechtlichen Regelungen zu verstehen, nach denen sich die rechtlichen Beziehungen des Menschen zu Grund und Boden bestimmen.[15]

Der Bund ist zuständig für die städtebauliche Planung, die Um- bzw. Zusammenlegung von Grundstücken, die Bodenbewertung, die Erschließung von Grundstücken sowie für den Bodenverkehr.[16]

25

Die Landesgesetzgebersind daher nach dem Grundsatz der Länderzuständigkeit gemäß Art. 30, 70 Abs. 1 GG, wobei Art. 70 Abs. 1 GG im Verhältnis zu Art. 30 GG lex specialis ist,[17] zunächst für das Bauordnungsrecht, d.h. das Bodenrecht, das auf die Sicherheit und Gestaltung der Einzelanlage bezogen ist, sowie für das überörtliche und nicht bodennutzungsorientierte Raumordnungs- und Landesplanungsrecht zuständig.

[1]

S. vertiefend Ennuschat/Ibler/Remmert- Remmert Öffentliches Recht in Baden-Württemberg § 3 Rn. 14 ff.

[2]

BVerfGE 24, 267 ff.; BVerfGE 31, 229 ff.

[3]

Vgl. Ehlers VVDStRL 51 (1992), 211, 217 ff; BVerfGE 35, 263; BVerwGE 45, 309.

[4]

Maunz/Dürig- Papier GG Art. 14 Rn. 57.

[5]

Brenner Öffentliches Baurecht Rn. 46.

[6]

Brenner Öffentliches Baurecht Rn. 46.

[7]

BVerfGE 31, 241.

[8]

Maunz/Dürig- Papier GG Art. 14 Rn. 57.

[9]

Brenner Öffentliches Baurecht Rn. 46.

[10]

S. Müller Kommunalrecht Baden-Württemberg Rn. 20.

[11]

BVerfGE 79, 127.

[12]

Müller Kommunalrecht Baden-Württemberg Rn. 26. Vgl. zu den Rechtsschutzmöglichkeiten im Falle einer Beeinträchtigung der Planungshoheit Brenner Öffentliches Baurecht Rn. 170.

[13]

Müller Kommunalrecht Baden-Württemberg Rn. 26.

[14]

BVerfGE 3, 407.

[15]

Ob es darüber hinaus eines vom BVerfG geforderten Unmittelbarkeitskriteriums bedarf ist str. Hiergegen Tettinger/Erbguth/Mann- Erbguth Besonderes Verwaltungsrecht § 24 Rn. 807.

[16]

Tettinger/Erbguth/Mann- Erbguth Besonderes Verwaltungsrecht § 24 Rn. 807.

[17]

S. zum Grundsatz der Länderzuständigkeit vgl. Peucker Staatsorganisationsrecht Rn. 193.

2. Teil Grundlagen des öffentlichen Baurechts› D. Der vom Baurecht geschützte Personenkreis

D. Der vom Baurecht geschützte Personenkreis

26

Der Frage, wer sich auf den durch baurechtliche Normen vermittelten Schutz berufen kann, kommt große Bedeutung zu. Relevant wird sie bei der Beurteilung, ob bei Dritten, also nicht dem Bauherrn, die Antragsbefugnisgemäß § 47 Abs. 2 VwGO (s.u. Rn. 578 ff.) bzw. gemäß § 42 Abs. 2 VwGO analog (s.u. Rn. 681) oder die Klagebefugnisgemäß § 42 Abs. 2 VwGO (s. Rn. 630) gegeben ist. Bezeichnet wird hierdurch der Begriff des Nachbarn in persönlicher Hinsicht.

2. Teil Grundlagen des öffentlichen Baurechts› D. Der vom Baurecht geschützte Personenkreis› I. Eigentümer und ihnen gleichgestellte dinglich Berechtigte

I. Eigentümer und ihnen gleichgestellte dinglich Berechtigte

27

Geschützt in diesem Sinn sind Eigentümer,[1] auch solche i.S.d. § 1 Abs. 2 WEG.[2] Baurechtlicher Nachbarschutz beruht auf dem Gedanken der Grundstücksbezogenheit. Aufgabe des Baurechts ist es, die einzelnen Grundstücke einer auch im Verhältnis untereinander verträglichen Nutzung zuzuführen. Es besteht ein wechselseitiges Austauschverhältnisses der Grundstückseigentümer. Weil und soweit der Eigentümer eines Grundstücks in dessen Ausnutzung öffentlich-rechtlichen Beschränkungen unterworfen ist, kann er deren Beachtung grundsätzlich auch im Verhältnis zu Grundstücksnachbarn durchsetzen. Es besteht eine bodenrechtliche Schicksalsgemeinschaft.

28

Dem Eigentümer gleichgestellt ist, wer in eigentumsähnlicher Weisean einem Grundstück dinglich berechtigtist.[3] Hier zählt der Inhaber eines Erbbaurechts, der Nießbraucherund der Käufer eines Grundstücks, auf den der Besitz sowie Nutzungen und Lasten übergegangen sind und zu dessen Gunsten eine Auflassungsvormerkungin das Grundbuch eingetragen ist.[4]

2. Teil Grundlagen des öffentlichen Baurechts› D. Der vom Baurecht geschützte Personenkreis› II. Obligatorisch Berechtigte

II. Obligatorisch Berechtigte

29

Die Frage, ob lediglich obligatorisch Berechtigte, wie z.B. Mieter oder Pächter, in personeller Hinsicht vom Baurecht geschützt sind, wird uneinheitlich beantwortet.

30

Teilweisewird dies bejaht und davon ausgegangen, dass auch obligatorisch Berechtigte durch das Baurecht geschützt werden.[5]

Hierfür spreche, dass das Bundesverfassungsgericht[6] das Besitzrechteines Mieters an der gemieteten Wohnung als Eigentumi.S.d. Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG angesehen habe. Daher besitze ein obligatorisch Berechtigter nicht nur abgeleitete, sondern eigene Rechteund sei daher einem Eigentümer gleichzustellen.[7] Der Wortlaut der Vorschriften des BauGB stünde dem nicht entgegen. Insbesondere werde in § 1 Abs. 6 Nr. 1 und Nr. 2 deutlich, dass gesunde Wohnverhältnisse und Bedürfnisse zu den Grundsätzen des Bauplanungsrechts zählten.[8]

Dies ergebe sich auch aus einfachgesetzlichen Vorschriften, etwa nach dem BImSchG und dem GastG.[9] Dort sei der Begriff der schädlichen Umwelteinwirkungen drittschützend. Da schädliche Umwelteinwirkungen häufig erst die Konsequenzen einer Baugenehmigung seien, müsse der obligatorisch Berechtigte im Rahmen des baurechtlichen Nachbarschutzes schon in diesem Stadium Klagerechte aufgrund einfachgesetzlicher Normen besitzen.[10] Obligatorisch Berechtigte treffe eine bauliche Veränderung auf dem Nachbargrundstück weiterhin häufig intensiver als den Eigentümer.

Читать дальше