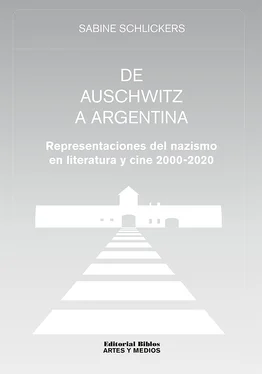

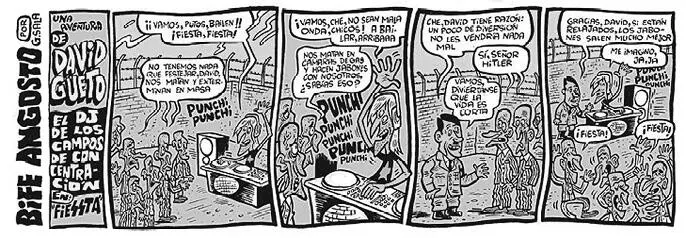

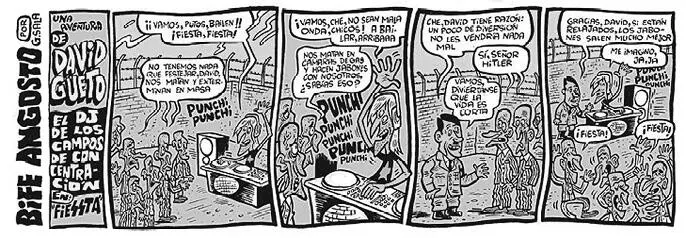

En Argentina, en cambio, Página 12 publicó el 19 de enero de 2012, bajo la dirección del judío Fernando Sokolowicz, la tira cómica “Una aventura de David Gueto, el DJ de los campos de concentración. En: FieSSta”, de Gustavo Sala, en la que se muestra a un disc-jockey en un campo de concentración que debe animar a los judíos demacrados a bailar. Hitler mismo aparece y explica su interés por este baile macabro: “Si están relajados, los jabones salen mucho mejor”:

Caricatura de Gustavo Sala 78

No solo la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el centro de la comunidad judía de Buenos Aires, se horrorizó y demandó al autor, sino que esta insípida caricatura despertó también un escándalo en las redes sociales y en las organizaciones políticas, 79y no hay que olvidar que Argentina es el país con la mayor comunidad judía del continente. Por otro lado, habían cursado chistes de mal gusto parecidos a este ya en la Alemania nazi: Hilberg (1992: 69) cuenta que algunos trenes a los campos de exterminio llevaban en la hoja de transporte una nota que informaba que en la siguiente carga iba a seguir el jabón.

Tampoco puede argüirse que el “derecho” a burlarse del Holocausto dependa exclusivamente del lugar de enunciación o del estatus del enunciador, como lo demuestra otra polémica que salió con respecto a una caricatura de Sergio Langer (ver el análisis de Judíos en el cap. 3, 5.4), quien es, a diferencia de Gustavo Sala, hijo de una madre sobreviviente. En la revista Spoiler , editada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, apareció el 29 de noviembre de 2019 esta caricatura de Langer que causó repudio:

Este montaje de los periodistas Luis Majul (con un arma que le apunta a la cabeza), Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Luis Novaresio y Nicolás Wiñazki apareció junto a un texto que sugiere que deberían suicidarse. “Nisman Entertainments presenta… la bala de plata. La salida es colectiva”, expresa el título que acompaña la imagen en la que el exfiscal Alberto Nisman aparece retratado como un gusano junto a una bala. Uno de los que salió a repudiar la ilustración fue el periodista Diego Leuco. “Adentro, esa nota está ilustrada con una imagen montada donde se ve un ejército nazi liderado por mi papá. Es una barbaridad absoluta hacer esto, porque uno puede criticar a la dirigencia política pero jamás banalizar un tema como el nazismo o el Holocausto”. 80

Caricatura de Sergio Langer 81

En el corpus argentino destacan asimismo modos cómicos o grotescos de representación que superan a menudo los límites de lo políticamente correcto y de lo soportable: este es el caso de novelas ( Auschwitz de Gustavo Nielsen, El último chiste del gran Jacobi de Eduardo Goldman), historietas ( Judíos de Sergio Langer), caricaturas (Gustavo Sala) y teatro ( Adiós mein Führer de Daniel Guebel). Independientemente del tipo de representación, los textos ficcionales sobre el nazismo remiten siempre de algún modo a la historia, mezclan realidad y ficción y presentan un modelo del mundo determinado. Además, es precisamente la ficción la que es capaz de hacer decible de alguna manera lo indecible o de hacer imaginable lo inimaginable. La distancia temporal y espacial aumenta aún más el alcance experimental, porque en el campo de la literatura sobre la memoria las obras son escritas a menudo por la tercera generación de víctimas o por autores distantes a la comunidad y a la memoria judías (Klengel, 2016: 20). El drama grotescamente absurdo Adiós mein Führer del escritor judeoargentino Daniel Guebel o las historietas y caricaturas de Sergio Langer muestran, sin embargo, que este criterio étnico-religioso no garantiza de ninguna manera una forma “sacra” de abordar el nazismo.

Por lo tanto, mi hipótesis tiene similitudes y diferencias con la de Susanne Rohr, que sitúa el “giro cómico” internacional en la representación del Holocausto en la década de 1990: 82“Los textos [más recientes] muestran cómo el documental se solidifica en una lámina, lo auténtico se ha convertido en un mito, y las imágenes del Holocausto se han estilizado en una iconografía de horror” (Rohr, 2014: 65). Sin embargo, ni en ese ensayo ni en su volumen anterior (Komor y Rohr, 2002), Rohr no tiene en cuenta la ficción latinoamericana, y tampoco aborda el examen artístico serio y continuo de este tema. Además, el enfoque explicativo de ella y de Komor sobre el cambio de paradigma en Estados Unidos no es fácilmente transferible a la ficción sudamericana: hablan de la “Americanization of the Holocaust”, es decir, de la popularización, 83banalización y comercialización que se refleja en términos como “The Shoa Business” o “Genocide Pop” (Komor y Rohr, 2002: 11 s.). Pero el campo artístico de Sudamérica está estructurado de manera diferente y el aspecto económico no juega el mismo papel que en Estados Unidos, aunque hay también “industrias de la memoria”. Por esta razón, el presente libro también contribuirá a las discusiones actuales sobre el cambio en la cultura del recuerdo y sus formas de representación. Habrá que analizar quiénes son los objetivos del ataque cómico: para Estados Unidos, Rohr (2014: 65) constata que no lo son las víctimas del Holocausto ni los actos criminales mismos, sino sobre todo los rituales de la cultura del recuerdo y también los procesos de mediatización y americanización de los acontecimientos históricos. En Argentina, las víctimas del Holocausto tampoco suelen representarse de manera cómica, excepto en algunas caricaturas (ver infra ). Pero, y en este contexto sí entra en juego el criterio étnico-religioso, el efecto depende de si el autor es judío o no, porque si no lo es carece del derecho moral de mofarse y el público no se lo perdona. 84En el caso contrario, empero, el humor irreverente se juzga como trabajo de dolor y de superación, lo que sería el caso de Sergio Langer.

Según mi hipótesis, el cambio de paradigma en la representación del nazismo en la Argentina hacia el cambio de milenio se explica por un cambio funcional (Dill et al ., 1994: 19-21) que se hace visible en nuevas estrategias y procedimientos narrativos. Esta tesis es compatible con otra tesis de Rohr (2014: 60): “El arte juega un papel central en fases de intensa reconsideración social […] ya que aquí en particular puede jugar su potencial como un espacio de exploración liberado de la acción para negociar y probar posibles variantes de representación y, por tanto, perspectivas diferentes”. 85Es de particular interés su observación de que no se trata más “del acontecimiento histórico como tal, sino de la retórica y la estética específicas con las que se construye”. En otras palabras, hay un cambio de evento a discurso (ibíd.: 63).

El corpus del presente estudio se subdivide según criterios temáticos y discursivos: distingo entre las dos grandes vertientes de representación mencionadas, una representación convencional a la que se recurre en las historias de sobrevivientes judíos que emigraron a la Argentina. Los análisis de estos textos se subdividen en novelas (auto)biográficas, memorias familiares y novelas testimoniales (cap. 4). En el anexo se mencionan textos documentales sobre testimonios de sobrevivientes, que no se analizan en este estudio porque no son textos artísticos. 86La vertiente opuesta es la representación provocadora , que se manifiesta en novelas, caricaturas, historietas, historias contrafácticas y políticamente no correctas. El tipo de representación no sirve, empero, como criterio de subdivisión para el corpus de unos cincuenta textos, sino que recorre los análisis más bien transversalmente. 87La estructura del estudio se orienta en primer lugar a criterios temáticos: la representación factual y ficcional de nazis reales (Josef Mengele, Adolf Eichmann, Adolf Hitler, etc., caps. 2, 1 y 2, 2); la representación de nazis ficticios, teorías de conspiración y esoterismo (cap. 3, 1); temas (des)tabuizados como colaboración, complicidad y relaciones prohibidas (cap. 3, 2); la demonización de personajes nazis (cap. 3, 3) y la representación de los hijos de nazis (cap. 3, 4). A nivel del discours predomina el modo mimético, pero en algunos textos ficcionales se destaca una representación en clave grotesca o absurda (cap. 3, 5). Estos criterios no son tajantes, o sea, a veces un texto podría encajar asimismo en otras categorías: el análisis de la novela Rainer y Minou se ubica en el capítulo correspondiente a los hijos de nazis ficticios, pero puesto que el padre del hijo traumatizado es demonizado, se podría asimismo ubicar el análisis en el capítulo correspondiente. No obstante, los capítulos singulares tienen el fin de ordenar el corpus y de identificar y de reconstruir así las grandes vertientes de la apropiación variada del nazismo en literatura y cine del Cono Sur, especialmente en Argentina.

Читать дальше