En Taiwán vi cómo los clientes elegían las culebras de un acuario y el cocinero las descueraba vivas para rebosarlas y freírlas enfrente de los comensales, en un espectáculo tan cruel que me sobrepasó. En el mercado de Bangkok probé un platillo donde servían las serpientes igual que en Taipei, pero picadas en trozos y no supe lo que era hasta haberla devorado. Allí, y a sabiendas, eso sí, me tomé un helado de coco con porotos bayos que me pareció delicioso. En Tailandia, un dicho dice que todo lo que se mueve o crece, se come, como los saltamontes que vendían por las calles, al igual que en Oaxaca donde los crujientes chapulines eran empolvados con ají, igual que los chicles.

En Chile aún no había mayor conocimiento de la comida japonesa cuando en Tokio, por primera vez, en una comida oficial, comí sushi confundiendo el picante wasabi con palta. El humo me salió por las orejas mientras entre lágrimas me hacía el desentendido.

En Bucaramanga, al norte de Colombia, comí hormigas culonas como snack. Son unos hormigones que se fríen y venden como si fueran papitas fritas. En Australia degusté un riquísimo filete de Canguro, un charqui de cocodrilo y otro de emú, así como una sopa de ciruelas en Hungría. En Ecuador disfruté de los cuyes, por más parecidos que fueran a los ratones. En la costa del pacífico de Guatemala comí un maravilloso plato de huevos de parlama, en Sonora el gusano del mezcal, en Coyoacán los escamoles, que son un plato finísimo a pesar de ser larvas de hormigas. En Indonesia manta raya y barracuda, y en Honduras, sopa de tortuga, que es para lamerse los bigotes.

En Budapest comí faisán en el famoso restorán New York cuando se agasajó a alguna autoridad del Banco Mundial. Sin embargo, el menú más caro de mi vida fue en un restorán de exquisiteces chinas en Bangkok. Gané una apuesta a un colega australiano y tuvo que rajarse con una sopa de nido de collocalia y aleta de tiburón, que le costó como trescientos dólares por nuca debido a sus supuestos efectos afrodisíacos. No les hallé mayor gracia.

Encontré pésima la chicha de quinua del Cuzco, que es macerada por horas en la boca de las indias, no solo por el método de hacerla, sino por su sabor avinagrado.

Cuando mis niños estaban chicos, a la entrada de Santiago nos sirvieron unas ricas empanadas, que supimos eran de perro cuando al otro día los periódicos anunciaron la clausura del local.

Con mi esposa no nos hemos ido con chicas y saboreamos un bistec de impala en un safari en Sudáfrica y le dimos el bajo a una iguana a la parrilla cerca de Huatulco.

Mi experiencia más frustrante fue camino a la gran muralla china, cuando compartí mesa ―y un gran plato colectivo― con una docena de comensales locales que, reclinados sobre este, hicieron desaparecer en segundos una inmensa palangana de arroz cocido. Contenía restitos de condimentos pasados por agua y ningún acompañamiento de los que en Chile acostumbrábamos. Mientras trataba de acomodar mis palitos para comer unos bocados de arroz, todo fue engullido.

En Yakarta tomé el famoso café Kopi Luwak que es elaborado tras ser defecado por un gato tropical parecido a un mono y, en Etiopía, comí Ingera, una masa gelatinosa hecha con harina del bíblico teff, una especie de maná que acompaña las delicias culinarias desde el tiempo de los pitecántropos.

En Chihuahua fui invitado a un restorán cuya especialidad eran los tuétanos servidos generosamente. De segundo, me pidieron saborear su venerado y magnífico plato regional: una cazuela idéntica a la nuestra, incluyendo la rodaja de choclo y el zapallo…

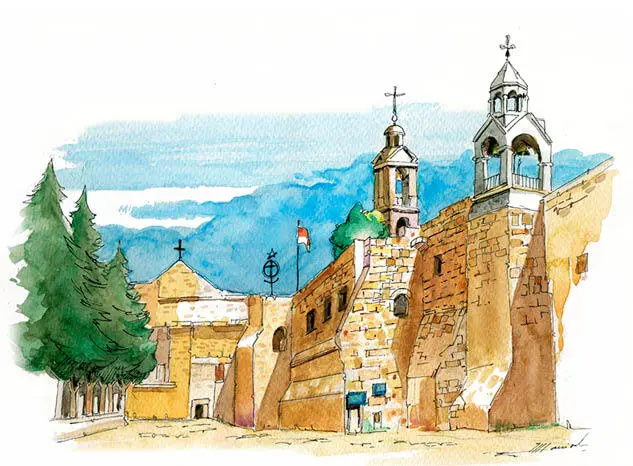

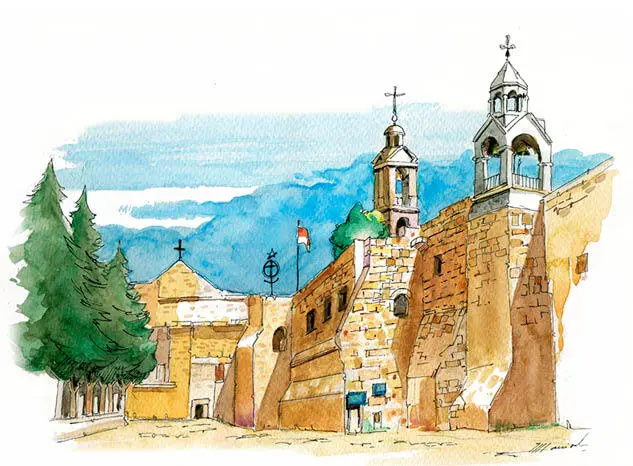

La Basílica de la Natividad

Belén está en Palestina, en las afueras de Jerusalén. Su población fue mayoritariamente cristiana hasta mediados del siglo XX, pero desde entonces los cristianos han emigrado huyendo de la guerra entre musulmanes y judíos, pues no quieren sufrir las consecuencias de un conflicto ajeno que les afligía mucho.

La basílica de la Natividad es una imponente iglesia de piedra con un exterior sobrio y poco llamativo. A pesar de ser la más antigua de la cristiandad, nunca fue destruida en las grandes invasiones persas y musulmanas. Los primeros se contuvieron al reconocer en un ábside la adoración de los reyes magos representados ofreciendo oro, incienso y mirra en el pesebre, vestidos como los astrólogos persas que eran. Los musulmanes fueron tolerantes con los cristianos, pero el fanático califa Al-hakim arrasó con todo cuanto pudo, respetando la basílica de la natividad, pues la Virgen María es venerada en el islam como la segunda mujer en importancia después de Fátima, la hija de Mahoma.

A la basílica se ingresa por la pequeña “puerta de la humildad”, que fue refaccionada por el islam para forzar a los altivos cruzados a inclinarse ante el suelo santo. En el interior predomina la decoración griega ortodoxa con cientos de faroles rojos de aceite, y la luz que se cuela por los antiquísimos vitrales ofrecen un aspecto mágico.

Tras el altar mayor se encuentra el pesebre al que se accede bajando una escala de caracol muy estrecha. La pequeña estancia está muy decorada y dividida en dos secciones, la mayor corresponde al lugar exacto del nacimiento señalado con una estrella de plata y donde celebran su misa los ortodoxos. A un costado hay una pequeña estancia de tres metros cuadrados donde habrían estado el asno y el buey, destinada a las misas de los católicos romanos.

Llegué muy temprano y tuve media hora para reflexionar y rezar, hasta que unas monjas griegas me echaron con viento fresco, pues era hora de la misa ortodoxa y se adelantaron a cubrir todas las efigies católicas con unos tapices bordados de oro. Debí esperar que entrara y saliera un pope ruso ricamente ataviado y sus acólitos que cerraron a machote el acceso. Me entretuve escuchando los cantos bizantinos que emergían de la tierra. Terminaron su misa en media hora y luego de dejar todo bien arreglado, se fueron.

A la espera estaba el turno del catolicismo, de lo que me alegré pues me resultaba muy emotivo poder escuchar misa en ese sagrado lugar. Llegó un joven cura americano que esperaba su turno vestido de civil hasta que unas monjas le entregaron sus hábitos que se puso antes de bajar al pesebre. Esta vez traté de hacer lo mismo y el mismísimo cura me rechazó con un grito, al que contesté en inglés que era católico, pero las monjas furiosas me cortaron el paso. Hacía poco rato dos señoras inglesas habían también esperado oír misa, pero igualmente fueron rechazadas y todos nos miramos desconcertados. La verdad es que estaba indignado y de no haber sido por el lugar donde estábamos, le habría gritado unas cuantas verdades.

Esperé hasta que el gringo saliera para dirigirle una mueca de desagrado y poder bajar al santo lugar. No pude dejar de reflexionar acerca de la espantosa rivalidad que existe entre quienes debieran transmitir el mismo mensaje de amor y tolerancia de quien no nació en esa basílica, sino en un humilde pesebre, que después decoramos con oro y egoísmos.

Luego, tuve la suerte de escuchar misa en la cueva de los pastores, celebrada por un cura español muy amistoso que guiaba a unos peregrinos mexicanos.

Han cambiado las cosas desde que era universitario y los estudiantes no teníamos la económica comida chatarra. No existían los McDonald’s, los PizzaHut, y en la universidad hacíamos unas dietas forzosas que nos mantenían esbeltos y guapetones.

Existían casinos que por ser concesionados eran muy caros, pero estaba la alternativa de comer en los de empleados de la facultad, que libres de impuestos, eran más baratos. El menú diario consistía en empanadas o un bistec frito en aceite reutilizado mil veces y cuyo eterno chisporroteo se escuchaba desde la calle. Los más pudientes pedían papas fritas, los más austeros, arrocito de segundo grado, que era pura mazamorra y no tenía el actual glamur del risotto. Pero el casino de empleados tenía espacio solo para ellos y la demanda obligaba a largas colas que a veces terminaban sin comida.

Читать дальше