Que la visión constituye un antecedente neurológico del lenguaje es un hecho probado. Los cinco sentidos tradicionales se alinean en una escala de complejidad creciente, de manera que los animales inferiores sólo poseen olfato y tacto, los intermedios añaden el gusto, y los superiores desarrollan un oído y, finalmente, una vista muy sofisticados. Por ejemplo, las orugas o los caracoles que atraviesan un camino no nos ven ni nos oyen y por eso no salen huyendo, pues no advierten nuestra presencia: es necesario que los toquemos para que se enrollen sobre sí mismos o para que se escondan en el caparazón. Estos animales se relacionan entre sí y con el entorno mediante el olfato y el gusto: el apareamiento se facilita con señales químicas (feromonas) y la nutrición probando los alimentos circundantes. Los seres humanos manifestamos la huella de estos estratos antiguos de la evolución en nuestras relaciones íntimas, en las que el olfato, el gusto y, sobre todo, el tacto, es más importante que lo que se dice o que lo que se ve.

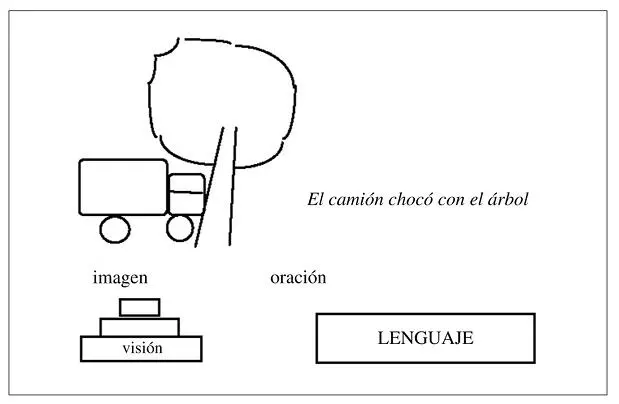

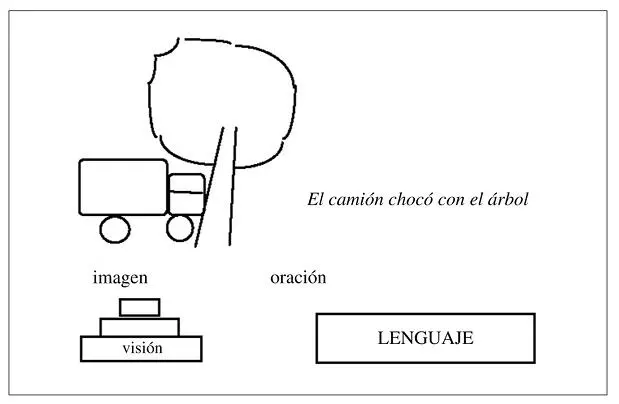

Los animales superiores, en cambio, se basan en el oído y en la vista: ¿qué sería de una gacela si no saliese huyendo disparada ante el menor ruido sospechoso, cómo se alimentaría un águila que no fuese capaz de descubrir un conejo entre la hierba a kilómetros de distancia? Pero los sentidos no son otra cosa que procedimientos para percibir el mundo: el predador descubre que se acerca a una presa, digamos un cebú, porque huele a cebú, porque oye el típico mugido del cebú o porque ve la imagen de un cebú. El lenguaje cumple una función parecida: si otro predador le pudiese explicar que detrás de aquellos árboles hay un cebú, el primero obraría en consecuencia. No es sorprendente, por tanto, que ya en el siglo XIV el filósofo mallorquín Ramón Llull escribiese un tratado (De affatu sive de sexto sensu) en el que se propone tratar el lenguaje como el sexto sentido. Hoy en día ello resulta evidente. Comparando el lenguaje con el más desarrollado de los sentidos, que es la visión, podríamos decir que, mientras que el ojo reproduce en la retina y luego en el cerebro una imagen de una escena del mundo, el lenguaje reproduce una representación alternativa mediante una oración:

Figura 7

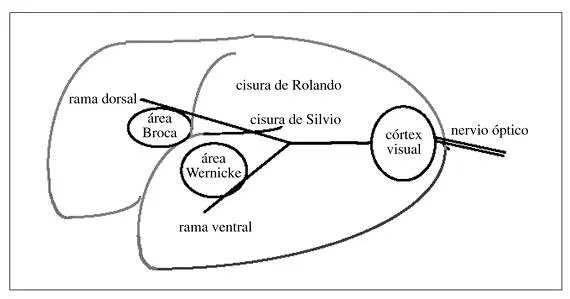

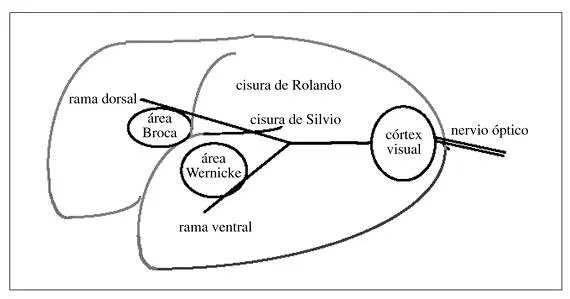

¿Pudo influir el sustrato neurológico de la visión en la aparición del sustrato neurológico del lenguaje? Hasta cierto punto sí, aunque no hay que olvidar que en el ser humano moderno ambos procesos cognitivos son relativamente independientes, como ya notó Aristóteles cuando advirtió que los ciegos de nacimiento no tienen ningún problema para aprender a hablar. Sin embargo, hay datos que apoyan una correlación estrecha entre ambas facultades. Por ejemplo, las áreas cerebrales del lenguaje y de la visión son diferentes, las del lenguaje se asientan en el lóbulo frontal (área de Broca) y en el temporal (área de Wernicke), mientras que el córtex visual se sitúa en el lóbulo occipital. No obstante, últimamente se ha descubierto que el nervio óptico procedente de la retina no termina en el córtex visual, sino que continúa hacia adelante y se divide en dos ramas, una dorsal que pasa junto al área de Broca y otra ventral que es contigua al área de Wernicke:

Figura 8

Esto no sería especialmente interesante si no fuese porque las funciones desempeñadas en la visión por la rama dorsal son las mismas que las del área de Broca en el lenguaje y porque las funciones desempeñadas por la rama ventral en la visión se parecen a las del área de Wernicke en el lenguaje: la rama dorsal del nervio óptico y el área de Broca se ocupan de la codificación (de las relaciones espaciales y de movimiento en el primer caso, de la sintaxis en el segundo); la rama ventral y el área de Wernicke son el asiento de los procesos de descodificación (del reconocimiento de objetos en el primer caso y de la semántica en el segundo).

2.3.5 Lenguaje y actividad motora

La relación lenguaje-visión atiende al aspecto receptivo de la facultad lingüística, a su capacidad para representar el mundo. Cuando la atención se centra en la capacidad productiva, es inevitable que volvamos nuestra atención a las actividades motoras de los primates. ¿Acaso existe algún procedimiento no lingüístico de representar activamente escenas del mundo para comunicárselas a otros individuos de la misma especie? Evidentemente existe: es la pantomima. Cualquiera que se asome a la jaula de los monos en el zoo se dará cuenta de que están continuamente haciendo gestos y visajes con los que imitan acciones que son una forma de comunicación: el mono que simula comer nos está pidiendo comida. No es aventurado suponer que esta habilidad tuvo algo que ver en el origen del lenguaje: al fin y al cabo los seres humanos, cuando se encuentran en un país de lengua desconocida, intentan darse a entender por señas y la misma conversación ordinaria se acompaña constantemente de gestos. Por lo demás, visión y gestualidad son dos caras de la misma moneda, pues los gestos comunican en tanto se ven.

Tomasello (1995) y sus colegas han estudiado los gestos de los que se sirven los gorilas del zoo de San Francisco y han descrito hasta treinta gestos diferentes, cada uno con un significado. Es verdad que estos animales también emiten algunos gritos. Pero hay una diferencia fundamental: mientras que los gritos se producen con independencia de que haya otro gorila presente o no (lo cual indica que son una expresión de emociones, no un intento de establecer comunicación), los gestos se emiten siempre cuando el otro está mirando y normalmente provocan reciprocidad, esto es, son contestados por otro gesto.

Lo anterior hace plausible la hipótesis de que los gestos manuales y faciales desempeñaron algún papel en el surgimiento del lenguaje. Así lo demuestran los experimentos, aludidos arriba, en los que se enseñó lengua de signos a los chimpancés y también la propia existencia de la lengua de signos. Durante siglos ser sordo era una tragedia porque los niños que nacían privados del sentido del oído quedaban aislados de la sociedad y del lenguaje e, inevitablemente, terminaban siendo deficientes mentales. Desde que son criados y escolarizados en lengua de signos, el cambio ha sido espectacular: mientras su cerebro madura, esto es, hasta que cumplen siete años, reciben mensajes y los producen en una lengua como cualquier otra, la lengua de signos, con la única salvedad de que su canal no es vocal, sino visual. Estas lenguas de signos no difieren estructuralmente de las orales: aunque las gesticulaciones con las que se acompaña el discurso oral no suelen poder analizarse en unidades discretas, en cambio las lenguas de signos sí lo son, surgen de la asociación arbitraria entre un conjunto de queremas o posturas tipificadas (el equivalente de los fonemas) y de sentidos correlativos.

La pregunta es cómo se logró pasar del gesto a la palabra, que es un gesto vocal. McGurk y MacDonald (1976) comprobaron que cuando se graba un sonido como ga en la banda sonora de una cinta de vídeo en la que una garganta está diciendo ba, se oye la sílaba da, es decir, la articulación dental intermedia entre la velar oral y la labial visual. El así llamado efecto McGurk demuestra que el surgimiento del lenguaje oral no fue ajeno a sus orígenes gestuales. Y es que, en realidad, las articulaciones fonéticas no dejan de ser gestos realizados con el aparato fonador: hay autores que piensan que lo que sucedió es que cada gesto manual se acompañaba de un gesto vocal silencioso (como cuando estamos recitando de memoria y en silencio un discurso) y que con el tiempo el gesto vocal acabó predominando.

Читать дальше