La ortodoxia darwinista ha encontrado una salida en lo que se conoce por efecto Baldwin. Consiste en que, al cambiar de entorno, se potencian ciertas variaciones que sólo posteriormente son destinadas a otra finalidad (exaptación). Así, las ballenas son mamíferos que al desplazarse a un clima frío privilegiaron, en un proceso adaptativo, a algunos ejemplares más recubiertos de grasa para proteger el cuerpo; con el tiempo esta característica, potenciada por la selección natural y presente en el genoma, fue aprovechada para flotar en el agua y para nadar. En relación con el lenguaje se ha supuesto por Calvin y Bickerton (2000), que el cálculo social tan corriente entre los grupos de primates, venía acompañado de ciertas vocalizaciones y sostenido por circuitos neuronales específicos, hasta que llegó un momento en el que dichas vocalizaciones se convirtieron en el lenguaje, con lo que las instrucciones genéticas originariamente destinadas a soportar el cálculo social sirvieron de base a la facultad lingüística.

El problema de estas explicaciones, sin duda ingeniosas, es el carácter absolutamente excepcional que el efecto Baldwin presenta en el conjunto de la teoría darwinista. La exaptación en Biología es poco frecuente y afecta a cualidades más bien accesorias. ¿Cómo explicar que algo tan complicado como el lenguaje se haya podido producir de dicha manera? Para entenderlo se ha propuesto toda una serie de exaptaciones sucesivas, cada una garante de una categoría o regla gramatical, lo que va claramente contra el darwinismo y lo que es peor, contra el simple sentido común.

2.3.2 La hipótesis saltacionista: los antidarwinistas

Los biólogos clásicos, contrarios a la teoría de la evolución, consideraban que el paso de unas especies a otras es absoluto, tal y como reflejan las clasificaciones zoológicas y botánicas de Linneo. Pero una vez aceptada –y resulta difícil no hacerlo– la evolución, no había otra alternativa que el saltacionismo, esto es, la hipótesis de que unas especies proceden de otras mediante un salto brusco, sin etapas intermedias. Hasta que la Genética no vino a completar el paradigma darwinista dicha propuesta pudo mantenerse sin problemas. Sin embargo, Mendel demostró que la herencia consta de caracteres discretos, los genes, y que éstos no se mezclan (lo cual haría desaparecer las variaciones favorables en pocas generaciones), sino que se combinan diversamente, a veces permaneciendo latentes, pero siempre sin perder su identidad. En estas condiciones, ¿cómo puede pasarse bruscamente de unas especies a otras? Mediante un mecanismo –aducen los saltacionistas– que completa el gradualismo adaptativo de Darwin y que ciertamente se ha comprobado en la naturaleza: la mutación. De repente la identidad de una secuencia de ADN cambia en el proceso de replicación por un error que suprime una base nucleotídica, la cambia de posición o la añade al genoma.

No es sorprendente que algunos autores como Pinker hayan pretendido explicar el origen del lenguaje de esta manera: una mutación gigantesca habría alterado el genoma de un homínido (de uno de esos australopitecinos examinados arriba) dando lugar al primer homo loquens. Es lo que los biólogos llaman con ironía una «esperanzadora historia de monstruos». Porque mutaciones, haberlas, haylas, pero para que aprovechen al organismo deben ser levísimas, de manera que afecten a una o pocas bases tan sólo. La supresión o el cambio de todo un gen –consistente en miles de bases– siempre acarrea la muerte del organismo. Realmente los autores que han propuesto la mutación como explicación del origen del lenguaje sin duda sabían mucho de Lingüística, pero casi nada de Genética. Y hay otro factor: dicha mutación tuvo que afectar simultáneamente a varios homínidos a la vez para que pudieran comunicarse, y hacerlo además en el mismo sentido, esto es, dentro de lo que sería la misma lengua. En estas circunstancias, el mito de Babel sigue suministrando una explicación más verosímil de la variación fenotípica del genotipo lingüístico humano.

2.3.3 El equilibrio interrumpido: una solución de compromiso

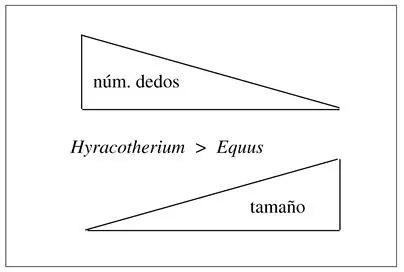

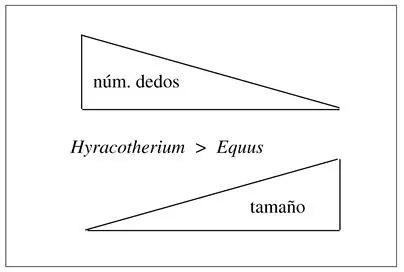

No debe pensarse, empero, que el saltacionismo es del todo erróneo. Excluida la explicación basada en una mutación gigantesca, la idea de que la evolución no es tan suave y gradual como quería Darwin tiene bastante fundamento. Lo demuestra el registro fósil. Es verdad que muchos procesos evolutivos son plenamente graduales, tal y como predecía la teoría de Darwin (de hecho Darwin llegó a ella comparando los fósiles de ciertos animales de Sudamérica con sus descendientes actuales: por ejemplo, se llega suavemente al caballo moderno (Equus) a partir del Pliohippus de hace cinco millones de años, a éste desde el Meryohippus de hace veinte, a éste desde el Mesohippus de hace treinta y cinco y a éste, en fin, desde el Hyracotherium de hace cincuenta, sin más que constatar un aumento gradual del tamaño y una reducción del número de dedos:

Figura 5

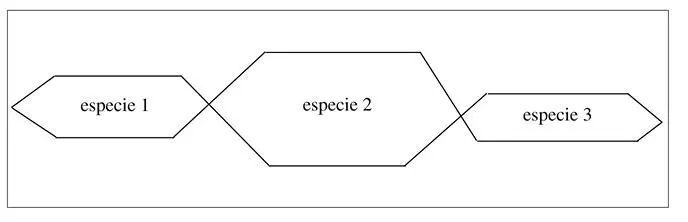

Pero esto no es siempre así y otras veces el registro fósil no nos permite trazar la sucesión. Siempre se había dicho que las lagunas eran imputables a deficiencias en la conservación de dicho registro. No obstante, Eldredge y Gould (1972) constataron varios casos en los que el registro fósil, muy bien conservado, prueba lo contrario del gradualismo, esto es, que en un tiempo breve (en términos geológicos) se pasó de una especie a otra, mientras que durante los larguísimos periodos de existencia de cada especie prácticamente no hubo cambios. Un ejemplo esclarecedor lo suministra la llamada explosión cámbrica de hace 530 millones de años, en la que desaparecieron miles de organismos de simetría radial (como las actuales estrellas de mar) y aparecieron los antecesores de casi todos los animales actuales, ya con simetría bilateral. El esquema temporal de esta teoría que se conoce con el nombre de «equilibrio interrumpido» (punctuated equilibrium) es el siguiente:

Figura 6

Hay que decir que esta hipótesis ha sido aplicada con éxito a la evolución de las lenguas por Dixon (1997) y por otros autores: así, el paso del latín a las lenguas románicas fue gradual en lo relativo al componente fonético, pero más bien brusco en su sintaxis textual, la cual dio un salto desde el modelo ciceroniano del latín clásico hasta una sintaxis protorromance, calcada del griego, en la versión latina de la Vulgata (siglo IV dC). Pero una cosa son las lenguas (la sintaxis textual de los evangelios latinos no deja de ser el resultado de una decisión consciente de San Jerónimo) y otra, el origen del lenguaje. Los cambios bruscos de que hablan Eldredge y Gould suponen una reorganización profunda del plan orgánico, como hemos dicho. Sin embargo si, como se suele aceptar comúnmente, el lenguaje aparece con el Homo sapiens, no se entiende cómo es posible que una innovación tan notable apenas afectase a las demás características del organismo, pues los sapiens no difieren demasiado de los erectus ni éstos de los habilis ni éstos de los australopithecus ghari, etc. El misterio sigue abierto.

2.3.4 Lenguaje y visión

En todo caso parece difícil imaginar que el lenguaje, cualquiera que fuera su primera ocurrencia, no entronque con capacidades funcionales de los animales que nos han precedido. Por supuesto que las aves vuelan porque los reptiles de las que proceden ya poseían unas extremidades membranosas con las que podían batir el aire, y a su vez los primitivos reptiles proceden de los peces porque había especies de peces que se acostumbraron a vivir en aguas poco profundas y de vez en cuando salían fuera de ellas. Cuando se plantea la cuestión de los antecedentes del lenguaje –que es diferente de la de su origen– nos encontramos una vez más con dos explicaciones alternativas: los cognitivistas, convencidos de que las lenguas sirven ante todo para re-presentar el mundo, señalan el mecanismo de la visión como el precedente más obvio; los funcionalistas, al insistir en que una lengua es sobre todo un medio de socialización, se han fijado más bien en las pantomimas gestuales que suelen practicarse en los grupos de primates. Ni qué decir tiene que ambas características son típicas de los grandes monos: se trata, junto con el ser humano, de los animales que mejor ven (en relieve y en color) y también de los animales que más tiempo invierten en imitar los gestos de sus congéneres.

Читать дальше