2.4 El lenguaje y la conciencia

2.4.1 La imitación. Las neuronas especulares

La relación entre ambos componentes de la percepción pre-lingüística, el visual pasivo y el gestual activo, no se comprendía bien hasta que hace poco Rizzolatti (1998) y el equipo de neurólogos que dirige hicieron un descubrimiento espectacular: las neuronas especulares (mirror neurons). Se trata de unas neuronas ubicadas en la zona F5 del lóbulo frontal del cerebro de los monos, las cuales se activan cuando dichos monos hacen algo (saltar, tomar un plátano, agarrar a un compañero...), pero también cuando están viendo a otro mono que lo hace.

Que una re-presentación visual pasiva tenga el mismo sustrato neuronal que una cenestesia activa sugiere que la evolución pudo conducir perfectamente a una habilidad que conjuga ambas capacidades. Dicha habilidad podría haber sido, en el ser humano, el lenguaje, el cual consta de un momento codificador activo (como hablante) y de un momento descodificador pasivo (como oyente): al fin y al cabo, aunque ambos procesos no sean del todo paralelos, saber una lengua es ser capaz de producir y de entender mensajes en dicha lengua al mismo tiempo. Esta hipótesis se refuerza considerablemente cuando se añade que la zona cerebral F5 de los monos corresponde precisamente al área de Broca (el área lingüística por excelencia) en la especie humana.

2.4.2 La memoria. El aumento de encefalización

Lo anterior constituye un prerrequisito necesario para el surgimiento del lenguaje, pero no suficiente. Esto es debido a que hablar una lengua no sólo supone ser capaz de representar verbalmente el mundo: también implica poseer una enorme memoria léxica de la que se extraen elementos con los que construimos informaciones pasadas o simplemente imaginarias. Los intentos de enseñar lengua de signos a los primates siempre han fracasado en este punto: los chimpancés son animales inteligentes que lograban aprender a decir los equivalentes signados de quiero plátano, tengo frío o dame la mano, pero que nunca lograron expresar mensajes tan sencillos y habituales para cualquier ser humano como ayer me dolía la cabeza, este verano iremos a la playa o yo haré de vaquero y tú, de indio (dicho por unos niños que se disponen a jugar). Hay varias razones que explican el fracaso de los chimpancés, pero la más obvia es que su vocabulario es muy limitado. Por esto, también, la cultura que llega a desarrollarse en los grupos de primates no deja de ser bastante rudimentaria: cualquier lengua es el depósito de la cultura que los seres humanos que la hablan han ido construyendo a lo largo del tiempo y consta de varias decenas de miles de términos léxicos que contraen relaciones complejas.

Los psicólogos suelen distinguir dos tipos de memoria, la memoria corta, que es una memoria reproductiva (como la de una grabadora), y la memoria larga, que es una memoria creativa (como una serie de archivos de ordenador vinculados a un programa): la memoria corta nos permite recordar el enunciado que acabamos de oír (hasta unas siete palabras más o menos) y reproducirlo literalmente; la memoria larga nos permite construir relatos, por ejemplo contarle a alguien lo que ocurrió ayer. Los primates que han aprendido lengua de signos, incapaces de recordar el pasado o de construir el futuro, sólo parecen tener memoria corta: es fácil comprender que las neuronas especulares son el instrumento neuronal que les permite repetir secuencias aprendidas previamente.

La aparición de la memoria larga no fue posible sin un aumento espectacular de los circuitos neuronales. En términos informáticos diríamos que el problema que debió resolver la evolución no estribaba en el programa, sino en el disco duro, el cual tuvo que incrementar su capacidad. Ya hemos visto que este salto tuvo lugar al pasar de los australopitecinos al género humano y culmina con el Homo sapiens cuyo cerebro tiene el triple de volumen –y presumiblemente de capacidad de almacenamiento de información– que el de los primates. Lo que activó el crecimiento del cerebro no fue, sin embargo, la necesidad de almacenar informaciones sobre el mundo exterior, pues la gran cantidad de conocimientos que atesora un ciudadano moderno es relativamente reciente: los seres humanos de cualquier aldea medieval o de un poblado neolítico sabían muchas menos cosas que nosotros, pero su cerebro era prácticamente como el nuestro. Lo que catalizó el desarrollo de la capacidad mnemotécnica, y con ella el desarrollo del volumen del cerebro, fue el incremento de las informaciones relativas a los demás miembros del grupo.

Aiello y Dunbar (1993) han establecido una correlación entre el tamaño del grupo social de primates y el del cerebro. Aplicando esta misma fórmula a los seres humanos, resulta que el tamaño de nuestro cerebro corresponde a un grupo de unos ciento cincuenta individuos. Es evidente que un humano adulto se relaciona con más personas (en torno a trescientas o cuatrocientas) y en ciertas profesiones (profesores, políticos, periodistas) con muchísimas más. ¿Qué ocurrió? Según estos autores, la cohesión del grupo de primates viene asegurada por el acicalamiento mutuo (grooming), en particular por el espulgado, el cual les suele llevar un 30 % del tiempo que están despiertos. Pero esto tiene un límite: en cuanto el grupo empieza a crecer, tendrían que estar siempre acicalándose sin hacer nada más. Aquí intervendría el lenguaje: al desarrollarse una capacidad de memoria (memoria larga) y una forma de relación, la charla o cotilleo (gossip), que requieren menos tiempo porque se dirigen a muchos a la vez, el grupo puede crecer sin tasa, como en efecto ocurrió en los humanos. Sólo cuando el incremento de los conocimientos alcanzó nuevamente un límite insoportable tuvieron que venir en ayuda de la humanidad sucesivas revoluciones tecnológicas: la de la escritura, la de la imprenta y, ahora, la digital.

2.4.3 La intencionalidad

Con todo, para que haya lenguaje no basta ni con la capacidad de codificar o descodificar indistintamente ni con la de almacenar una gran cantidad de información. Los ordenadores hacen ambas cosas con notable perfección y no por ello llegan a reemplazar a los hablantes, a pesar de que en muchos otros trabajos (calcular, jugar al ajedrez, componer música, etc.) sustituyen con ventaja al ser humano medio. Durante décadas el desarrollo espectacular de la inteligencia artificial (IA) hizo concebir esperanzas en este sentido. Hoy, pese a las profecías de ciertos informáticos, empezamos a ser conscientes de que dicho empeño es imposible; por ejemplo, Steels (1999) ha intentado programar robots (los AIBO) como si fuesen niños que están aprendiendo una lengua y ha alcanzado resultados notables en el procesamiento de textos descriptivos y argumentativos, pero no en la conversación de cada día.

La razón de estos fracasos es que a la conversión de las neuronas especulares en neuronas lingüísticas y al desarrollo de una gran capacidad mnemotécnica hay que añadir un tercer factor: la intencionalidad. Los seres humanos tienen un comportamiento intencional, los animales no: el lenguaje, que distingue a unos de otros, es la manifestación más palpable de la intencionalidad. Lo que ya no está tan claro es cuál puede ser el sustento neuronal de la intencionalidad.

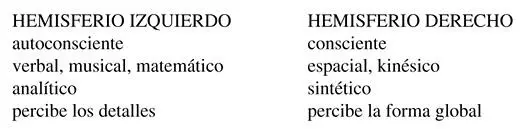

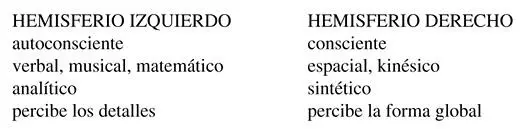

Sperry (1982) realizó numerosos experimentos de desconexión de ambos hemisferios e hizo una propuesta interesante al observar que lo que caracteriza al cerebro humano, frente al de todos los demás animales, es su asimetría neocortical. Mientras que las funciones motoras y sensoriales (que compartimos con los animales) se presentan duplicadas, las funciones superiores de la especie humana o se ubican en el hemisferio izquierdo o lo hacen en el hemisferio derecho, pero no

El resultado de esta diferencia entre hemisferios es la especialización: cada hemisferio se ocupa de funciones cognitivas que al otro se le dan mal y que encuentra desagradable realizar, a no ser que una lesión obligue a reordenar las funciones, lo que, dada la plasticidad del cerebro, muchas veces es posible. Como se puede ver, las dominantes perceptivas propias del simio (la visual y la gestual) están en el hemisferio derecho. Cuando el cerebro de los homínidos desarrolló unos correlatos asimétricos de las mismas en el otro hemisferio (lenguaje, música, cálculo), surgió un animal dotado de intencionalidad, tal vez porque pudo captar la realidad de más de una manera, lo cual constituye el primer paso para programar un mundo que todavía no existe, que en esto consiste el pensamiento intencional.

Читать дальше