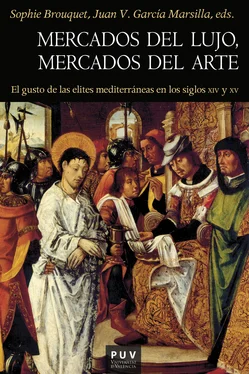

Afin d’honorer sa mémoire, son fils Pierre Cadard commande en février 1452 un retable décrit avec précision dans le prix-fait conclu avec deux peintres d’Avignon, Enguerrand Quarton et Pierre Villatte: 7

…illud retabulum depingere bene et fideliter cum sufficienti fundamento seu assiz iis debitis et convenientibus cum campo auro ex auro fino et puro brunito: et in medio ymaginem gloriose Virginis Marie cum mantello coloris lazuli puri de Acre sufficientis et fidelis, que ymago communiter appellatur nostra domina de misericordia; et a latere dextro sanctum Johannem Baptistam tenentem sive presentantem figuram domini Johannis Cadardi, patris ipsius domini de Thoro, et a latere sinistro sanctum Johannem evangelistam presentantem matrem ipsius dominic de Thoro…Pro precio trigenta scutorum auri novorum tantum vero quo dictum retabulum esset bene et notabiliter factum … 8

Le retable doit être installé dans la chapelle familiale, accolée à celle de Pierre de Luxembourg au couvent des Célestins d’Avignon. Ce couvent est devenu au milieu du XV esiècle le lieu de sépulture le plus recherché des élites avignonnaises. Par une sorte de paradoxe, le jeune cardinal de Luxembourg, mort en odeur de sainteté, qui avait voulu se faire enterrer dans le cimetière des pauvres de la ville, fut finalement enseveli au couvent des Célestins, un ordre voué à la spiritualité et à la pauvreté, dans une chapelle somptueuse. La sainte tombe attira bientôt les donations des Puissants: de nombreux cardinaux comme le cardinal Pierre de Foix, légat du pape, ou encore le cardinal Jean Rolin et son père Nicolas Rolin, le chancelier du duc de Bourgogne, le duc de Milan Gian Galeazzo Visconti. Les ducs de Berry, de Bourgogne, d’Orléans viennent même poser la première pierre de la chapelle le 25 juin 1394 au nom du roi Charles VI. 9 Au milieu du XV esiècle, l’édifice est littéralement envahi d’œuvres d’art: peintures murales, retables et sculptures.

Pierre Cadard souhaite donc honorer la mémoire familiale en commandant au peintre le plus renommé d’Avignon un retable destiné à proclamer la gloire de ses parents pour l’éternité. Jean Cadard et sa femme Jeanne sont présentés à la Vierge de Miséricorde par saint Jean-Baptiste et saint Jean l’Evangéliste, leurs saints patrons. Sur les deux prie-Dieu sont figurées leurs armes: d’argent au chevron de gueules chargé de trois étoiles d’or et accompagné de trois merlettes de sable.

Le prix-fait précise que les deux peintres se sont associés pour le réaliser socii in hanc parte et se déclarent solidaires l’un de l’autre dans la responsabilité juridique ambosimul et eorumunterque in solidum. 10 Enguerrand Quarton est déjà un artiste renommé tandis que Pierre Villatte, originaire du diocèse de Limoges, n’en est qu’au début de sa carrière. Cependant, Villatte semble apprécié de Cadard qui lui confie en 1454 la réalisation d’un autre retable. 11

Le choix de deux artistes est sans doute dû au fait que le commanditaire souhaitait une réalisation rapide. Le prix-fait précise que le retable doit être installé sur l’autel de la chapelle funéraire pour la saint Jean-Baptiste, soit un court délai de cinq mois pour une œuvre de grande taille. Enguerrand Quarton s’est probablement inspiré de la Vierge au Manteau du retable peint par Jean Mirailhet une trentaine d’années auparavant. 12 Comme sur celui-ci, la Vierge écarte elle-même les pans de son manteau sans l’aide d’anges. Elle abrite un peuple chrétien très hiérarchisé, divisé en clercs et en laïcs. Il ne s’agit plus ici d’un portrait de groupe réaliste mais d’une représentation idéalisée de la hiérarchie sociale avec à sa tête le pape et l’empereur.

Légèrement déhanchée, la Vierge adopte une attitude gracieuse, la tête penchée; elle est entourée des deux figures des saints Jean. L’effet monumental des trois grands volumes autonomes formé par ces figures juxtaposées sur un fond d’or est compensé par la ligne en arabesque qui les relie et les ombres qui permettent une évocation de la profondeur. Les deux donateurs émergent avec une grande individualité de la foule placée sous le manteau de la Vierge. 13

Les élites affichées sous le manteau par ces deux images de la Vierge de Miséricorde semblent bien diverses, modestes et collectives pour la première, clairement identifiées et beaucoup plus renommées pour la seconde, mais elles partagent un point commun. Leur commande se fait au sein d’un monde citadin, dans des villes qui ne sont pas ou plus des capitales laïques ou ecclésiastiques, dénuées des ambitions et des influences d’une cour princière. Elles expriment néanmoins l’existence de privilégiés dont les achats entretiennent un marché du luxe, certes plus médiocre que celui des grandes métropoles, mais néanmoins fort vivace.

Les élites, une tentative de définition

La notion d’élites se trouve au cœur de l’historiographie médiévale en France depuis quelques décennies. Une production abondante ainsi que de nombreux colloques leur ont été consacrés. 14

L’image dualiste d’une domination des nobles sur les campagnes et des bourgeois sur les villes semble aujourd’hui complètement dépassée et les médiévistes ont démontré que bourgeoisie et noblesse sont indissociables, qu’ils forment les notabilités urbaines. Les hiérarchies sociales ont donc été repensées comme transversales. Dans un monde aussi complexe que la ville de la fin du Moyen Âge, marquée par le brassage des populations, la notabilité traverse de nombreux groupes sociaux dominants.

Dans ces conditions, les sources permettant l’approche de ces élites sont nombreuses et diverses: textes littéraires, chroniques, actes judiciaires ou notariés, registres fiscaux, mais aussi approches archéologiques, par exemple l’étude des sépultures, ou iconographiques comme les sceaux, les portraits individuels ou collectifs, l’héraldique, mais encore le nouvel intérêt porté à la culture matérielle et aux phénomènes de mode et l’histoire des mentalités sont autant de voies d’approche qui font appel à de nombreuses disciplines: l’histoire, l’histoire de l’art, l’archéologie, l’histoire du droit ou encore l’anthropologie historique.

Peu à peu, au fil des études, s’est dessinée l’image d’élites très diverses et, en même temps, s’est formulée une interrogation sur la définition mêmes de ces élites. Une première approche historique est en effet celle de la terminologie: s’attacher à l’étude systématique des termes employés pour les décrire et tenter de cerner leur évolution dans les sources. 15

Les mots ont leur valeur pour décrire le phénomène de supériorité sociale. 16 Le terme d’élite renvoie à l’idée d’un choix, d’une sorte de tri au sein de la société; il définit ceux qui ont été élus, choisis, les meilleurs. Le terme de patriciat urbain est aussi fréquemment utilisé depuis quelques temps, il semble en effet beaucoup plus approprié que la qualification traditionnelle de bourgeoisie. Une autre dénomination est celle d’oligarchie qui met en avant la richesse. Mais les processus de domination sociale sont plus complexes et ne renvoient pas seulement à la supériorité économique; ils évoquent aussi des mécanismes de prépondérance dans lesquels coexistent les notions de puissance, d’argent, de pouvoir, de fonction, de naissance, de savoir-vivre et de renommée. Certes, les assises de la puissance sont avant tout sociales et économiques mais elles se conjuguent avec des marqueurs culturels, comme le mode de vie, la culture matérielle et immatérielle, l’image de soi ou encore la transmission de la mémoire. 17

Cependant, tous les historiens soulignent aussi la fluidité de ces élites médiévales. Cette hiérarchie n’est pas un système de castes ni d’ordres, rien n’y est figé; elle est au contraire marquée par une extrême mobilité du groupe qui allie dans le même temps les processus de déclin et d’ascension sociale. Ceux-ci semblent accélérés au cours des deux derniers siècles du Moyen Âge par les accidents démographiques, les difficultés économiques, mais aussi l’irruption des institutions royales qui offrent de nouvelles possibilités de réussite.

Читать дальше