Los grabados que ilustran las portadas de los libros de caballerías impresos en Valencia, su difusión y reelaboración son analizados por Marta Haro Cortés. A lo largo de su trabajo traza la evolución del modelo iconográfico del caballero jinete armado con la espada desenvainada que tiene su origen en la imprenta valenciana, en concreto, en la edición de Diego de Gumiel del Aurem opus (1515); la labor de este impresor y grabador fue la base de lo que podría considerarse el estilo editorial de las portadas de los libros de caballerías valencianos, modelo que será continuado tanto en la Corona de Aragón, como en otras imprentas nacionales.

José Luis Canet aborda de nuevo el estudio de las tres ediciones de la Comedia de Calisto y Melibea , pero esta vez a partir de los talleres de impresion y los probables editores. Se analizan las estampaciones de Estanislao Polono, Fadrique Biel y Pedro Hagembach en las fechas de publicación de la Comedia , las características específicas de cada uno de los tres ejemplares y la manipulación burda del de Burgos, así como las relaciones entre dichos impresores con la curia eclesiástica y la nobleza a través de libreros y mercaderes. Finalmente, se examinan los escudos reales de las ediciones toledana y sevillana, la estrofa final de Proaza en la que se indica el tiempo y lugar de impresión, y los posibles libreros, mercaderes y mecenas que financiaron las ediciones casi simultáneas de la Comedia en un intento de proponer y defender una nueva religiosidad y modelo educativo para una juventud escolar-universitaria.

La Égloga nueva es editada y estudiada por Miguel Ángel Pérez Priego. Dicha obra forma parte de un volumen facticio de piezas dramáticas impresas procedente de la biblioteca del banquero y bibliófilo Johann Jakob Fugger, hoy en la Bayerische Staatsbibliothek. Pérez Priego identifica el texto con la Égloga nueva de una pastora y un santero de Diego Durán, pieza que, a su juicio, es una versión ampliada y modificada de la Farsa de una pastora y un hermitaño , obra que no se conserva, pero que formó parte de la biblioteca de Hernando Colón.

La documentación del Archivo Histórico Provincial de Valladolid sobre impresores y libreros, así como la concerniente a los oficios paralelos al libro como iluminadores, pergamineros, encuadernadores, papeleros o estamperos es compilada y analizada por Anastasio Rojo Vega, que también aporta transcripción de interesantes documentos de contratos de impresión, acuerdos administrativos, inventarios de bienes donde se detallan los instrumentos de los talleres de imprenta, las herramientas del encuadernador o el contenido de una librería.

La labor editora de la Iglesia es el objeto de estudio de Fermín de los Reyes Gómez. En su trabajo atiende a los principales sistemas de edición promovidos por las autoridades eclesiásticas, principalmente el asentamiento de un taller, aportando numerosos e interesantes ejemplos; o la impresión de las bulas de Cruzada que, además de generar abundantes beneficios, supuso un modelo de edición a gran escala, favorecido por los privilegios otorgados a distintos monasterios. También la Iglesia encargó ediciones a impresores independientes y, asimismo, profesionales del libro ejercieron de intermediarios entre editor e impresor.

La figura y actuación del juez superintendente de libros e impresiones Lorenzo Ramírez de Prado en el Consejo de Castilla es detallada por Fernando Bouza, quien analiza su actividad como comisario en la concesión de licencias de impresión para escritos de petición e información que particulares o comunidades dirigían al monarca; así como su labor judicial para evitar que ediciones contrahechas circulasen sin los permisos pertinentes de impresión.

Los proyectos de investigación en torno a la imprenta también tienen cabida en nuestro monográfico. Juan Manuel Cacho Blecua, tomando como ejemplo la Crónica popular del Cid , describirá la funcionalidad y características principales de la base de datos COMEDIC, destinada a la catalogación de obras medievales impresas en castellano desde las últimas décadas del siglo XV hasta finales del XVI, tanto ediciones redactadas en castellano, como obras traducidas antes de 1500 y de las que se conserve algún testimonio impreso anterior a 1600.

«Entre las artes e invenciones subtiles que por los hombres han sido inventadas se debe tener por muy señalada invención la arte de imprimir libros». 1 Y, por nuestra parte, también con la impresión de un libro, hemos pretendido contribuir al conocimiento e investigación de los primeros tiempos de la imprenta, contando con la valiosa e inestimable colaboración de reconocidos especialistas, a quienes agradecemos su participación y apoyo.

1. Apéndice final de la edición de la Visión deleitable de Alfonso de la Torre de 1526, impresa en Sevilla por Jacobo Cromberger; la cita procede de Clive Griffin, Los Crombergers: la historia de una imprenta del siglo XVI en Servilla y Méjico , Madrid, Fondo de Cultura Hispánica, [1988] 1991, p. 96.

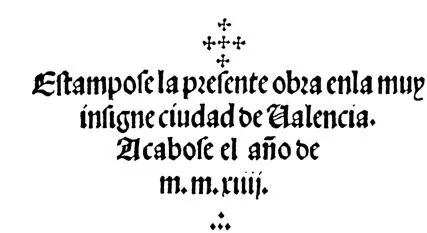

El colofón original pertenece a la obra Alcáçar imperial de la fama de Alonso Gómez de Figueroa, edición de Valencia, Diego de Gumiel, 1514.

Falsos, sin licencia, contra privilegio.

La actuación de Lorenzo Ramírez de Prado como juez privativo

de libros e impresiones a mediados del siglo XVII

Fernando Bouza

Universidad Complutense de Madrid

Ut fraudes fregisti [Laurentius] animosus iniquasHorae succisivae del Conde de Santisteban

En un pasaje justamente célebre de su respuesta a la carta valenciana del Duque de Veragua y a propósito de los muchos agravios de impresores y libreros que había sufrido, Pedro Calderón de la Barca lamentaba en 1680 la desestimación y el poco caso que los jueces privativos de imprentas y librerías «tal vez han hecho de mis quexas». 1 El dudoso privilegio de haber protegido tan mal la obra del dramaturgo durante los últimos años de su vida les correspondería a los «señores» Lorenzo Santos de San Pedro, Cristóbal del Corral y Alonso Márquez de Prado, los tres consejeros de Castilla encargados sucesivamente de esa superintendencia entre 1672 y 1681. 2

Todavía es poco lo que se conoce sobre esta particular magistratura de comisión que habría aparecido en la práctica del Consejo Real de Castilla desde inicios del reinado de Felipe IV. 3 Entre sus titulares destacó, sin duda, el consejero Lorenzo Ramírez de Prado, autor de ingenio erudito, protector de teatros, dueño de una rica biblioteca, 4 encomiásticamente retratado como «el más estudioso Asilo de la Professión literaria» por el impresor Carlos Sánchez Bravo. 5

El estudio de algunas de las actuaciones de Ramírez de Prado como juez superintendente y comisario de libros e impresiones en torno al año 1650 puede ayudar a conocer mejor esta figura de despacho y gobierno mucho menos conocida que el juzgado de imprentas dieciochesco. 6 Al mismo tiempo y en último término, dicho estudio permite acercarse a la pujanza del fenómeno impreso, revelada por la existencia de una magistratura como aquélla, cuandovenían a cumplirse los dos siglos de su aparición en Europa.

Algunos de los más expresivos testimonios de la fuerte penetración social y cultural lograda por la tipografía a mediados del XVII ibérico podrían tomarse de sus críticos, reales o fingidos. Si en 1677 se pudo asegurar que «se han atrevido las boberías a las Imprentas, y el estar de molde ya no es mucha aprobación», 7 en 1659 el canónigo lectoral de la Seo zaragozana Juan Antonio Lope de la Casa creía que había demasiados autores y, además, que imprimían en exceso. Por ello, juzgaba que «no sería mala política» si «en el camino de las imprentas mandasse la Ciudad poner un estanque, o fuente muy copiosa para templar algunos ardores». A la espera de este impagable enfriador de autores que se acaloran rumbo a las oficinas tipográficas, Lope de la Casa confiaba en que «a lo menos hasta llegar las guindas Valencianas no tomassen la pluma algunos». 8

Читать дальше