El tiempo, en tanto fluye, influye en todo, en la diversidad de relaciones humanas y, en especial, en las jurídicas. Así pues, el mundo del derecho es un mundo de plazos, el tiempo es su esencia, marcado por instantes; tiempo y expiración.

Como los seres humanos, las relaciones jurídicas se desenvuelven, transcurren en el tiempo. Toda relación jurídica, en cuanto tiene por objeto derechos o situaciones jurídicas, presenta un principio y un fin en la generación de sus efectos. Y los agentes, v. g , de un negocio jurídico, así como pueden disponer que los efectos negociales empiecen o cesen si se produce una determinada hipótesis (condición) por ellos prevista, también pueden desear que la relación tenga una cierta duración (Lohmann Luca de Tena, 1986, p. 245). Son ellos, las partes, que dependen del tempus , quienes fijan un espacio, un discurrir del momento jurígeno.

El derecho, se nos ha dicho como dogma, rige en un tiempo y lugar determinado. Ese tiempo normalmente es el momento en que se actualiza el factum jurídico, y el lugar es el que se fija como ámbito de validez espacial de la norma. El cronos y el locus . El derecho positivo fue pensado para el aquí y el ahora, pero también para hacer prospecciones en el futuro y, aún más, para, excepcionalmente, actuar en el pasado. En efecto, en virtud de las ficciones normativas, el derecho puede llegar a ser la tan anhelada máquina del tiempo que logra viajar a épocas pasadas (retroactividad) para dar solución a problemas actuales y generar eficacia en hechos futuros (ultractividad). Es capaz de modificar consecuencias que ya se dieron; volver las cosas a su estado originario; declarar inexistencias, nulidades, prescripciones o caducidades. Todo esto parece “normal” dentro del campo jurídico, aunque sea imposible en la realidad (Bonifaz, 1998, p. 191). Lo que el derecho puede hacer a lo largo del tiempo es parte de sus funciones como ciencia atemporal (derecho transitorio o intertemporal). El tiempo mueve las relaciones; el derecho se encarga de encauzarlas, normarlas.

La incidencia del transcurso del tiempo se da tanto en el derecho objetivo como en los derechos subjetivos y los deberes jurídicos inherentes a las relaciones jurídicas, toda vez que la importancia de los hechos en el derecho deviene de su verificación en un momento preciso o dentro de un espacio de tiempo determinado (Vidal Ramírez, 2006, p. 18).

En materia de plazos, tenemos los adquisitivos y extintivos: la usucapio , la prescripción y la caducidad reflejan los efectos del tiempo en las relaciones jurídicas. Por ende, “según esté referido el tiempo en el negocio, su inicio o fin determina también el comienzo o la terminación de sus efectos y, por tanto, de la exigencia de su cumplimiento” (Lohmann Luca de Tena, 1986, p. 245).

El tiempo afecta las relaciones jurídicas, constituyéndolas o extinguiéndolas, también modificándolas, adaptándolas a la relación. Así surge la prescripción (adquisitiva y extintiva), la caducidad y el no uso (desuso o desuetudo en los derechos reales: servidumbre, artículo 1050, y usufructo, inciso 2, artículo 1021). Asimismo, posiciona, ofrece primacía y preferencia: prior tempore, potior iure , primero en el tiempo, mejor en el derecho; reconociéndose el derecho de prioridad (artículo 2016).

4. EL CÓMPUTO DEL DECURSO DEL TIEMPO

La preocupación por la medición del transcurso del tiempo se remonta a épocas primitivas, cuando el ser humano va dejando de ser nómada y comienza a ser sedentario. Al asentarse como agricultor, siente la necesidad de establecer los períodos de siembra y de cosecha, a los que vincula con los fenómenos solares y lunares. Con el avance de la civilización, fue determinando la duración de las estaciones y llegó a establecer el período anual hasta llegar a hacerlo con relativa exactitud. Apareció así el calendario (Vidal Ramírez, 2006, p. 20).

Siendo el decurso del tiempo el hecho jurídico de mayor relevancia y un factor de influencia decisiva en las relaciones jurídicas, el derecho objetivo adoptó normas para su cómputo basadas en el calendario. En el Perú, como en los demás países de cultura occidental y cristiana, se usa el calendario gregoriano 4, llamado así por haber sido adoptado por el papa Gregorio XIII el 24 de febrero de 1582 (Vidal Ramírez, 2006, p. 19). Este calendario es el que está consagrado en el artículo 183 del Código.

4.1 Reglas para el cómputo

El cómputo es el mecanismo por el cual se mide el transcurso del tiempo. Es el cálculo del período de tiempo.

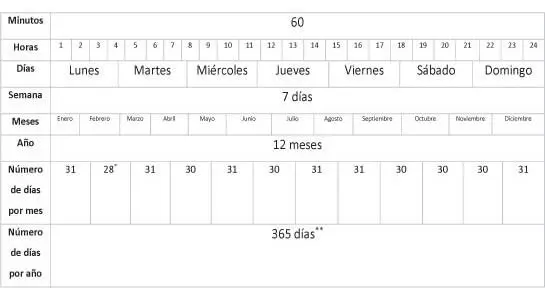

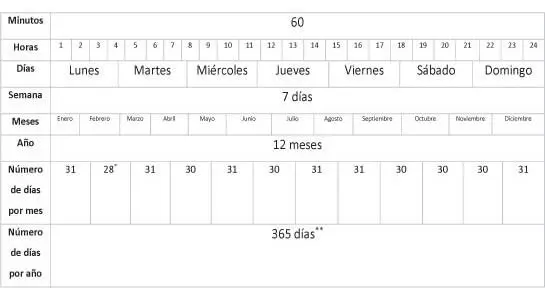

Según el calendario gregoriano, los años tienen una duración de 365 días más un año bisiesto de 366 días, cada 4 años. Los años se dividen en 12 meses, de 31 días si se trata de enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre; de 30 días los meses de abril, junio, septiembre y noviembre, y de 28 días el mes de febrero que, al ser bisiesto, cada cuatro años alcanza 29 días. Los meses se dividen en semanas de 7 días y los días se dividen en 24 horas, las horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos (Romero Montes, 2003, p. 180). El siglo (100 años o centuria), así como el milenio (10 siglos), dada su extensión, no forman parte del cómputo para el derecho; lo mismo sucede con los segundos.

Veamos la siguiente tabla sobre las unidades del tiempo, como las llamaba Carnelutti (2006, p. 380).

Tabla 1

Unidades del tiempo

* Se le agrega un día más en el año bisiesto.

** 366 días en el año bisiesto 5o intercalar /mejor dicho, día intercalar 6Elaboración propia

Esta es una forma de hacer del tiempo algo nuestro, dividiéndolo, segmentándolo. Como dice Reale (2002a, p. 81), citando al filósofo francés Henri Bergson (1859-1941), dividimos el tiempo, lo “espacializamos” en años, semestres, meses, días, horas, minutos y segundos. El tiempo en sí mismo no posee esas divisiones, somos nosotros los que creamos o inventamos para adaptar el tiempo a nuestra vida, a nuestra existencia.

4.2 Normas para el cómputo

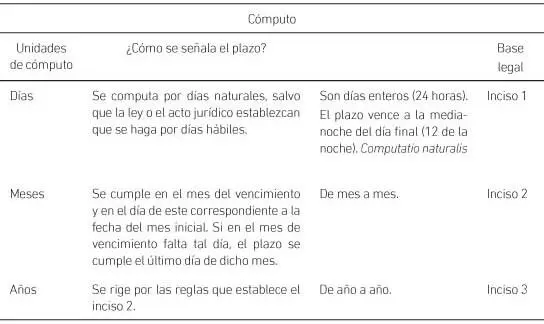

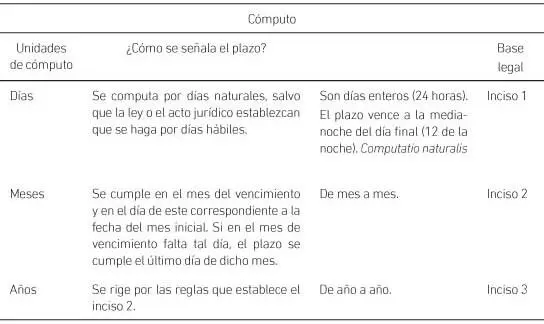

Las unidades de cómputo que utiliza el Código son los días, meses y años. Las normas para el cómputo están establecidas en el artículo 183 del Código.

Tabla 2

Normas para el cómputo del plazo

Elaboración propia

Precisa León (2019) que “las normas reglamentan el cómputo de los períodos con relevancia jurídica y no los plazos como modalidades negociales” (p. 120). Ahora bien, las reglas del cómputo se vuelven necesarias cuando se tiene en cuenta un tiempo móvil , lo que ocurre en la mayoría de los casos, pero no son necesarias cuando el tiempo es fijo (Rodríguez Russo, 2010, p. 75), al estar claramente determinado el momentum .

4.2.1 Cómputo por días

De conformidad con lo previsto en el inciso 1 del artículo 183 del Código: “El plazo señalado por días se computa por días naturales, salvo que la ley o el acto jurídico establezcan que se haga por días hábiles”.

El día tiene 24 horas. Se inicia en la hora 0 y termina en la hora 24.

Todos los días son naturales o calendario, también llamados corridos ; son 7 los que conforman la semana, de lunes a domingo. Puede haber días hábiles (laborables o útiles) o inhábiles (no laborables, feriados o festivos); en estos últimos, el cómputo del plazo es importante. Los días laborables son de lunes a sábado, y el domingo es no laborable (esto varía de acuerdo con el país). Un mismo día puede ser hábil e inhábil, medio día no laborable y medio día laborable (12 horas). Según Vidal Ramírez (2006):

Читать дальше