La prescripción liberatoria, según García Calderón (1862, p. 858), se funda en la creencia de que el acreedor ha renunciado a su derecho, lo ha abandonado. Por tanto, esta prescripción se ha introducido para asegurar los derechos, “haciendo solícitos y diligentes a los acreedores”.

Refiriéndose a la prescripción y la caducidad, Osterling Parodi y Castillo Freyre (2004) dicen que lo que buscan estas instituciones es simplemente que las relaciones jurídicas no permanezcan eternamente inciertas, lo que se encuentra sustentado en razones de paz social, orden público en concordancia con el interés particular; así, se trata de una exigencia de orden social: “Es socialmente útil, en interés de la certeza de las relaciones jurídicas, el que un derecho sea ejercitado” (p. 274); si no lo es en determinado lapso, debe entenderse renunciado. Sería insoportable para la convivencia y generaría inseguridad si permaneciesen eternamente los efectos de las obligaciones contraídas (Rizzardo, Rizzardo Filho y Rizzardo, 2018, p. 4). Como fenómenos jurídicos confieren equilibrio y seguridad a las relaciones jurídicas y a las relaciones sociales como un todo (Farias y Rosenvald, 2018, p. 768).

El fundamento de la prescripción y caducidad está entonces en:

— Paz social

— Orden público

— Armonía social

— Interés particular

— Seguridad jurídica

9. IMPORTANCIA

Praescriptio, patrona generis humani , es decir, la prescripción es la patrona del género humano.

Como indica Domínguez Águila (2018, p. 11), de todas las instituciones del derecho civil, la prescripción es la más necesaria para el orden social (Bigot de Préameneu); quita la prescripción y la sociedad no será más que el caos, o un estado de guerra permanente (García Goyena). Es una de las instituciones más importantes y saludables (Savigny).

Precisamos contar con estudios serios de la prescripción y la caducidad, acordes con su trascendencia, pues, como dice Alain Benavente, citado por Domínguez Águila (2018, p. 11), a pesar de su omnipotencia, el derecho de la prescripción es tenido como menor, relegado al final de los manuales, allí donde lector y autor hacen sentir su fatiga; parece suceder, entonces, como dice graciosamente Jean Carbonnier, citado por Díez-Picazo (2003), que los codificadores y comentaristas, “tras haber recorrido ya centenares de artículos, hubieran llegado a este punto prácticamente desfallecidos” (p. 21), lo cual no debe ser así. La importancia de la institución amerita y exige un concienzudo y serio estudio. Su trascendencia teórica no se condice con la práctica, cuando ambas tienen que estar en perfecta armonía por ser de interés general para los particulares y la sociedad.

Según Díez-Picazo, citado por Osterling Parodi y Castillo Freyre (2004, p. 268), la prescripción se demarca desde dos perspectivas:

— Desde el punto de vista estructural , los derechos son para ejercitarse; resulta antisocial y contrario a su fin y función el ejercicio atrasado del derecho. El derecho debe ser oportunamente realizado, la inacción marca la pérdida de su ejercicio.

— Desde el punto de vista funcional , la prescripción se presenta como una facultad para impedir el ejercicio intempestivo del derecho; protege el interés particular de no verse expuesto a reclamaciones antiguas: el silencio es una muestra de que el derecho no va a ser reclamado.

Este es un tema de utilidad transversal en el derecho, que no solo ocupa o preocupa al derecho civil, sino también al resto de áreas (administrativo, laboral, societario, tributario, etcétera), y esto por su contenido sustantivo y adjetivo. Fundamentalmente el tiempo aplica para todo; en todo caso, todo es básicamente tiempo.

10. DE LA PRESCRIPCIÓN Y LA CADUCIDAD

La prescripción es de larga data, mientras que la caducidad es mucho más reciente. Ambas son instituciones jurídicas que constituyen modos de extinción de derechos subjetivos (França, 1999, p. 173). Para Farías y Rosenvald (2018, p. 768), son hechos jurídicos (en sentido estricto) ordinarios.

Su fuente está en el decurso del tiempo y sus efectos en las relaciones jurídicas que, como sabemos, se han diversificado y dimensionado a consecuencia de factores económicos, sociales y, ni qué decir, de la globalización.

El devenir temporal está compenetrado con el relacionamiento humano, lo que merece estar en permanente revisión. La teoría, consolidada en viejos esquemas conceptuales y dogmáticos, así como algunas tendencias jurisprudenciales, no llegan a asumir la moderna dimensión de la prescripción y la caducidad.

Conviene considerar que el tratamiento de las normas de prescripción y caducidad vigentes radica en un cuerpo normativo que data de 1984. Dicha regulación debe interpretarse e integrarse con los alcances del Código Procesal Civil de 1993, lo cual implica la revisión y análisis de las nuevas tendencias en la materia que se vienen aplicando en la jurisprudencia y dándose en los formantes legales comparados como, por ejemplo, el Código Civil de Bélgica (1998), el holandés (1992), el de Quebec (1991), así como en la reforma del Código Civil alemán (BGB) del 2002, en la ley de modernización del derecho alemán de las obligaciones del 26 de noviembre del 2001, en el Código Civil francés, mediante la Ley 2008-561 del 17 de junio del 2016 y la Ley 2016-131 de fecha 10 de febrero del 2016. También, con las propuestas que buscan una unificación ( soft law , derecho blando, flexible o prederecho) con base en principios o reglas comunes no vinculantes en torno a un Código Europeo de Contratos (2002) 11, así como la Comisión para el Derecho Europeo de Contratos 12y los principios UNIDROIT sobre los contratos internacionales. Finalmente, cabe tener en cuenta las tendencias que están en la línea de los Principios Latinoamericanos de los Derechos de los Contratos (2016).

10.1 Confusión terminológica e institucional

La doctrina y la legislación local, como sucede también en la extranjera, tratan la prescripción y la caducidad, pero muchas veces las toman como sinónimos; confunden 13una con la otra como si se refirieran al mismo fenómeno (Albaladejo García, 2004, p. 10). En ese sentido, Cestau (2016), con análisis prolijo, nos que dice “es frecuente que la doctrina y las legislaciones extranjeras consideren como casos de caducidad a los que nuestra ley [uruguaya], sin duda por impropiedad de lenguaje, denomina prescripción ” (p. 24). En vez de prescripción hablan de caducidad y de caducidad por prescripción.

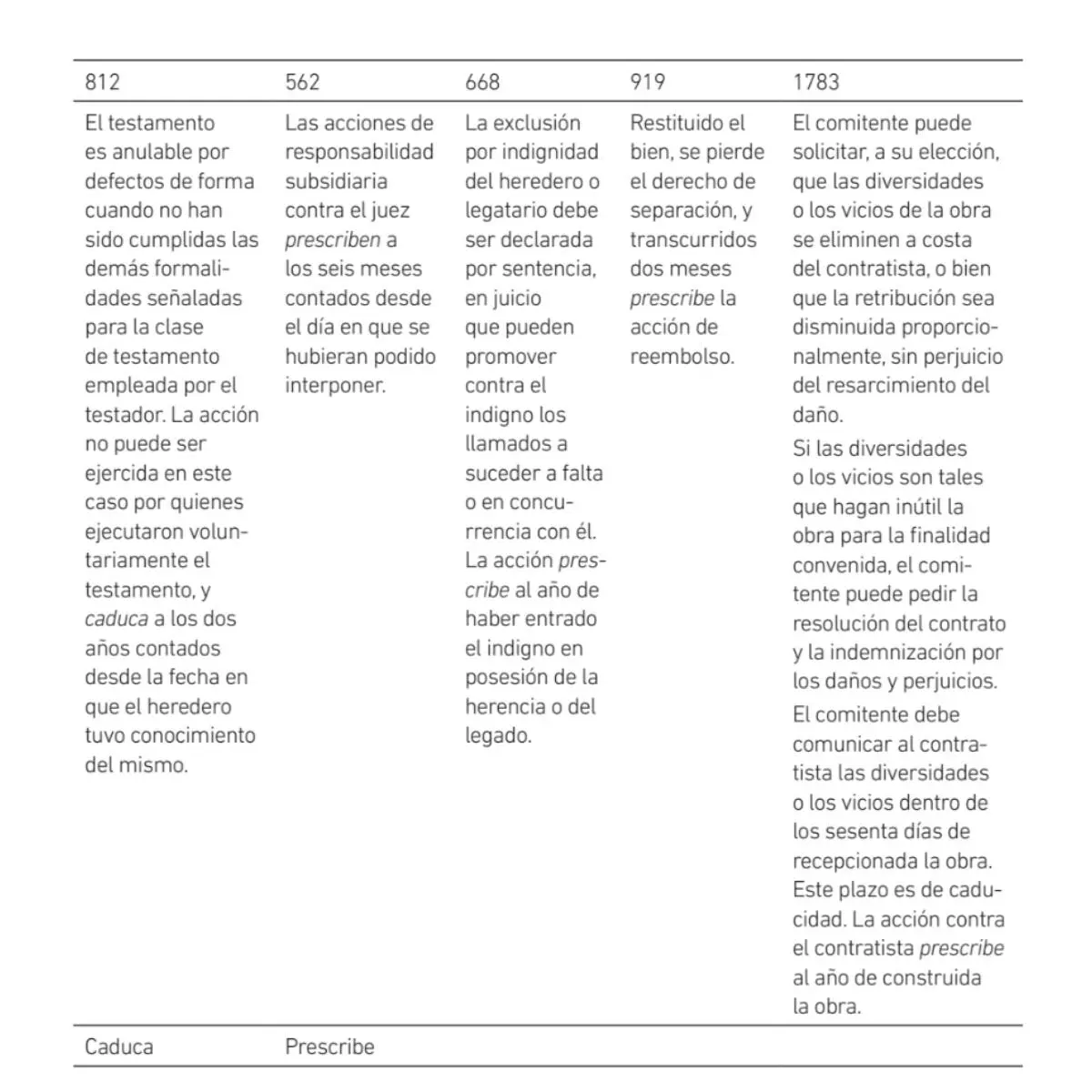

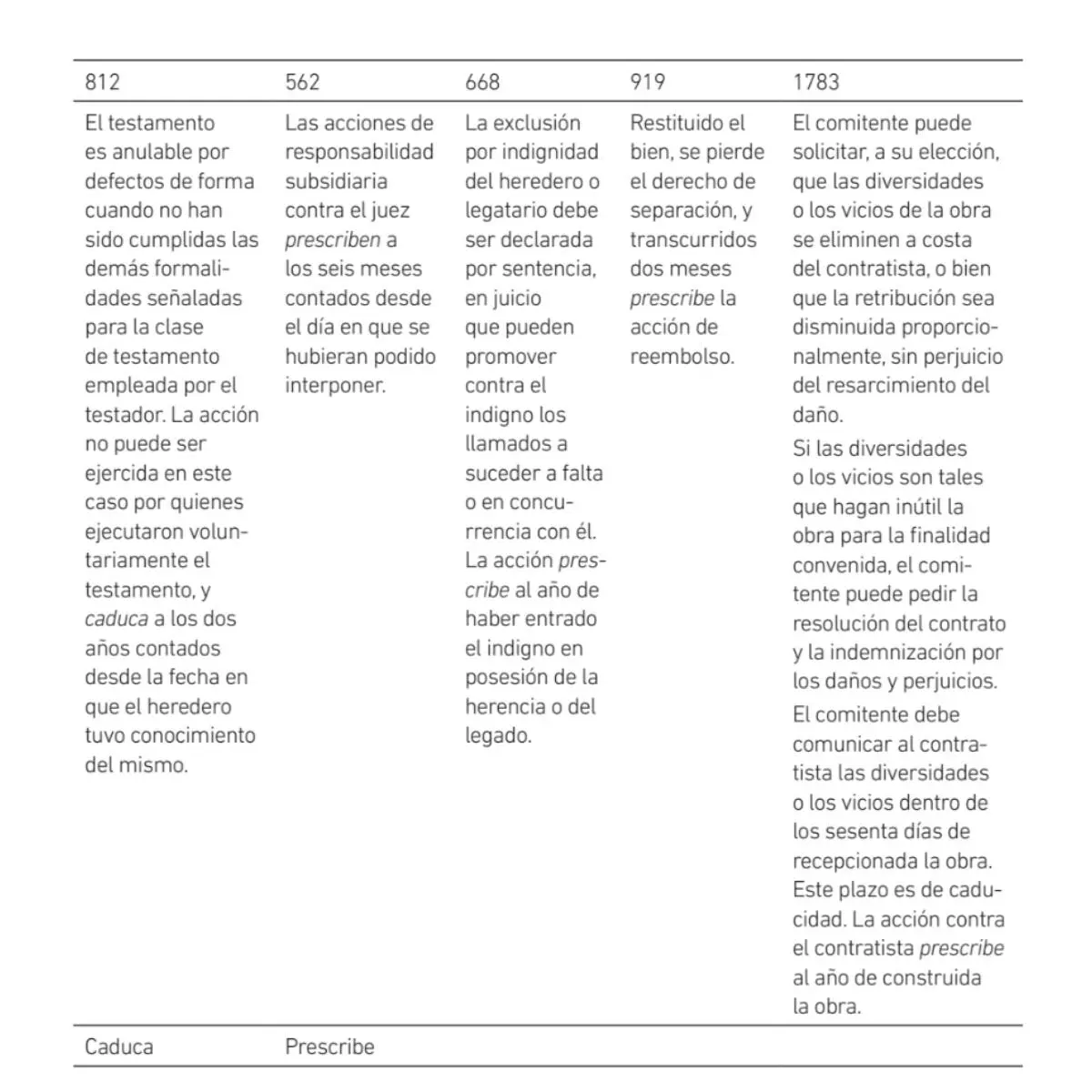

En el Perú, Rubio Correa (1990, p. 202) indica que el Código otorga una clasificación incorrecta a estas instituciones. Así en un caso dice caducidad y debe ser prescripción (artículo 812), mientras que en cuatro casos dice prescripción y debe ser caducidad (artículos 562, 668, 919 y 1783), como se observa a continuación.

Respecto del artículo 812, en la doctrina local, Olavarría Vivian (2010, p. 195; 2012, p. 273) considera que, si bien se trata de una acción de anulabilidad de testamento (inciso 4, artículo 2001, prescribible a los dos años), el artículo hace bien al mencionar un plazo especial de caducidad, lo que debe entenderse “puesto que los plazos de caducidad son específicos y señalados concretamente en cada norma de manera particular, respondiendo al numerus clausus ”. Por su parte, Lohmann Luca de Tena (1998) considera que este artículo “obviamente se trata de un típico caso de prescripción, que guarda concordancia con el inciso 4 del artículo 2001, el cual alude a la acción de anulabilidad, sin distinción de causal” (p. 593).

Читать дальше